北京地铁涨价,新增收益去哪儿了?

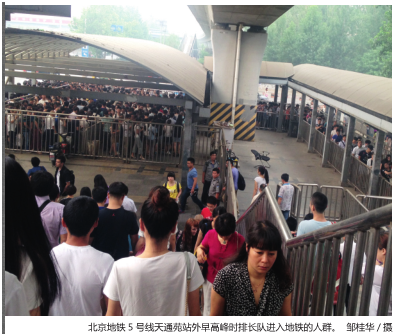

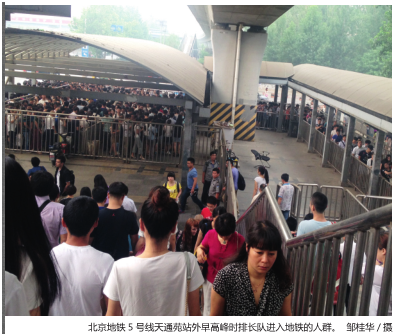

1210万人次!

五一前夕,北京地铁单日客流再创新高,大幅度超越了2014年4月30日创下的1156万人次的纪录,而工作日客流量更是早已回到了调价前千万人次的水平。与此同时,交通部门的统计数据却显示,今年一季度,全市18条轨道线路共发生46起突发事件,比去年同期增加了142%。

价格调高了,客流量没有减少,安全性也似乎大不如前。人们不禁要问,地铁票制票价调整究竟意义何在?票款收入增长几何?新增收益又被用来做什么了?

票款收入翻倍,钱用去哪儿了?

由港铁公司控股49%的北京京港地铁有限公司(下称“京港地铁公司”)和已有30余年历史的“老国企”北京地铁运营有限公司(下称“北京地铁公司”)是北京市轨道交通运营领域的两大巨头,前者运营4号线、大兴线和14号线3条地铁线路,后者负责余下的15条线路。尽管产权结构、管理模式迥异,但两家公司的官方微博却不约而同地选择在每天上午9点半左右发布所辖线路前一天的客流情况。

《经济》记者据其发布的单日客流信息,统计了调价前1个月至调价后5个月(2014年11月28日-2015年5月27日)的客流情况。记者发现:调价后首月,地铁客流明显减少,无论是工作日还是双休日,单日出行人次均下降近百万,月客流总量环比下降11.5%;调价第二个月,受春节影响,客流持续减少,至2015年2月18日(农历腊月三十),18条地铁线路出行总人次仅为176.7万,随后缓慢上升,但仍显著低于上月客流总量;进入3月以来,新线开通影响凸显,工作日出行人次再度回升至千万以上,到了四、五月份客流总量已反超调价前。调价后的5个月内,客流总量达到13亿人次。平均来看,与调价前基本持平。

可以想见,地铁票款收入应当有所增加。那么,地铁票款收入具体新增几何?新增收益又将如何使用呢?

地铁票款收入翻倍,年增50亿元

针对上述问题,《经济》记者于6月5日分别致函北京市交通委员会和京港地铁公司要求采访,但北京地铁公司宣传部工作人员表示,必须先征得交通委的批准才能接受采访。截至发稿日(6月18日),交通委宣传处及京港地铁公司公关部工作人员均表示,采访函仍需等待相关领导批复。

不过,在地铁调价方案公布后、正式施行前,北京市财政局曾对公共交通出行的人均支出与成本进行了测算。据北京市财政局副局长王婴介绍,调价后每人次地铁票价收入大体为4.4元。以此数据与地铁公司公布的客流量相乘,调价5个月来,地铁票款总收入便达到了57.2亿元。这一数字与北京市2013年全年公共交通系统票款收入的总和(58亿元)大致相当。而考虑到此前地铁客流逐年增长、公交客运量逐年下降的现实,调价后的地铁票款年收入大致应为调价前的两倍,保守估计,年均增幅或达50亿元。

多位接受《经济》记者采访的专家均对这一估算表示认可。长期关注公共品价格变化的中国人民大学公共管理学院教授许光建曾经参与2007年和2014年北京地铁票价调整听证,他告诉《经济》记者:“涨价之初,客流量还有所萎缩。但是长期看来,地铁票款收入翻倍的测算还是靠谱的。” 票款增收部分仍将用于轨道交通发展

票款增收部分仍将用于轨道交通发展

交通部门的统计数据显示:今年一季度,北京市18条轨道线路共发生46起突发事件,同比增加142%。地铁运营公司相关负责人解释称,这些突发事件主要包括3类,一是地铁信号、通讯故障问题,二是乘客进入正常运营轨道,三是乘客不遵守秩序、抢上抢下造成的设备故障。

随着票价的上涨,地铁服务质量却反而有所下降,这合理吗?新增收益又用去哪儿了?为何没能保障服务质量?

“这是因为,北京还处于轨道交通线网的持续扩张期。” 北京市交通委员会专家委员会委员、美国3E交通系统咨询公司创始人徐康明告诉《经济》记者,与调价相比,线网扩张对于北京市轨道交通的影响更大。“线网扩张增加了地铁服务的受益面,从这个角度看,地铁服务质量是上升的。但是,考虑到北京的网状格局,外围使用地铁的人越多,核心区的满载率越高,而整体服务水平确实极有可能下降。”

另外,尽管记者未能从官方渠道获悉新增收益的用途,不过,北京地铁公司宣传部部长贾鹏却曾在公开场合表示:票价调整后,北京地铁公司将通过设备改造、增加车辆等措施提高运输能力,并加快完成13号线、八通线、1号线和2号线加装屏蔽门工程;与此同时,启用乘客服务中心,加快推动4G信号全覆盖,并增派保洁人员改善洗手间的卫生状况。

接近北京地铁公司的消息人士也曾告诉《经济》记者,截至今年6月,北京地铁公司已经完成对1号线、2号线各车站以及5号线、10号线和13号线部分车站卫生间的改造工作,今年年底将完成1号线屏蔽门的加装工程。

同时,作为公用事业收费的一项,地铁票价尽管与过去7年相比大幅上调,但票款收入仍然远远不足以覆盖其运营成本。北京市发改委成本调查队2014年10月发布的《北京市公共交通价格成本监审报告》显示,除封闭运营的机场线和当时运营不足1年的14号线外,按照进站量核算得到其余15条地铁线路的平均运营成本为8.56元/人次,相当于当时人次票款收入的4倍多。

涨价后,对于票款增收部分,北京市发改委特别强调,“仍将支持轨道交通发展”。而由于票款增收引起运营补贴支出减少的部分,则将优先用于安排老旧线路固定资产更新改造事项。2015年度安排的58.8亿元轨道交通补贴中,就有24亿元将用于此项。

而北京市质监局今年5月也发布消息称:将投入10.44亿元专项资金为2000台高龄高危电梯体检“治病”,其中就包括人员密集的地铁站内电梯473台,占全部待检修电梯的近四分之一。

“原来没有钱,许多本来应该更新改造的设备都在超期服役,这都是存在安全隐患的。现在票款收入增加了,确实很有必要拿出一部分钱更新改造设备。”北京交通大学交通运输学院教授毛保华接受《经济》记者采访时指出。

新增收益应当定向补贴低收入群体

除了继续支持轨道交通发展外,徐康明认为,应当尽快启动“定向补贴”改革。他分析指出,此轮票价调整打破了持续多年的“普惠制”,是一大进步,但并没有进行一步到位的票价改革,“距离定向补贴的实现还有一定的距离”。

在调价方案的讨论阶段,徐康明就曾经呼吁采取“定向补贴”替代“普惠制”的票价政策。举例而言:票价上调后,低收入人群的出行成本剧增,政府可以从新增票款收入中拿出一部分来补贴他们,以减少票价调整给他们带来的生活压力。而对于老年人和学生群体,也应予以优待或补贴。

实际上,北京市民政、人力社保和统计部门已经将公共交通票价调整对于低收入群体的影响,纳入了2015年最低生活保障标准、失业保险金标准、最低工资标准等社会保障相关待遇标准调整的考虑中,相当于为本市数十万低收入居民发放“交通补贴”。

不过,像老洪一样的外地在京务工者,显然不能享受这一待遇。对此,徐康明建议,对于居住在城市外围低房价区域以及公共交通不完善区域的居民,政府也应当提供相应的补贴。

毛保华也呼吁,应当通过政府、单位两级交通补贴,降低通勤族的出行成本。“比如,政府可以出台政策,将单位为员工提供的交通补贴列入成本部分,免于征税。除此之外,我们还可以研究多种补贴途径,保障这些为本市经济做出贡献的人的切身利益。”

五一前夕,北京地铁单日客流再创新高,大幅度超越了2014年4月30日创下的1156万人次的纪录,而工作日客流量更是早已回到了调价前千万人次的水平。与此同时,交通部门的统计数据却显示,今年一季度,全市18条轨道线路共发生46起突发事件,比去年同期增加了142%。

价格调高了,客流量没有减少,安全性也似乎大不如前。人们不禁要问,地铁票制票价调整究竟意义何在?票款收入增长几何?新增收益又被用来做什么了?

票款收入翻倍,钱用去哪儿了?

由港铁公司控股49%的北京京港地铁有限公司(下称“京港地铁公司”)和已有30余年历史的“老国企”北京地铁运营有限公司(下称“北京地铁公司”)是北京市轨道交通运营领域的两大巨头,前者运营4号线、大兴线和14号线3条地铁线路,后者负责余下的15条线路。尽管产权结构、管理模式迥异,但两家公司的官方微博却不约而同地选择在每天上午9点半左右发布所辖线路前一天的客流情况。

《经济》记者据其发布的单日客流信息,统计了调价前1个月至调价后5个月(2014年11月28日-2015年5月27日)的客流情况。记者发现:调价后首月,地铁客流明显减少,无论是工作日还是双休日,单日出行人次均下降近百万,月客流总量环比下降11.5%;调价第二个月,受春节影响,客流持续减少,至2015年2月18日(农历腊月三十),18条地铁线路出行总人次仅为176.7万,随后缓慢上升,但仍显著低于上月客流总量;进入3月以来,新线开通影响凸显,工作日出行人次再度回升至千万以上,到了四、五月份客流总量已反超调价前。调价后的5个月内,客流总量达到13亿人次。平均来看,与调价前基本持平。

可以想见,地铁票款收入应当有所增加。那么,地铁票款收入具体新增几何?新增收益又将如何使用呢?

地铁票款收入翻倍,年增50亿元

针对上述问题,《经济》记者于6月5日分别致函北京市交通委员会和京港地铁公司要求采访,但北京地铁公司宣传部工作人员表示,必须先征得交通委的批准才能接受采访。截至发稿日(6月18日),交通委宣传处及京港地铁公司公关部工作人员均表示,采访函仍需等待相关领导批复。

不过,在地铁调价方案公布后、正式施行前,北京市财政局曾对公共交通出行的人均支出与成本进行了测算。据北京市财政局副局长王婴介绍,调价后每人次地铁票价收入大体为4.4元。以此数据与地铁公司公布的客流量相乘,调价5个月来,地铁票款总收入便达到了57.2亿元。这一数字与北京市2013年全年公共交通系统票款收入的总和(58亿元)大致相当。而考虑到此前地铁客流逐年增长、公交客运量逐年下降的现实,调价后的地铁票款年收入大致应为调价前的两倍,保守估计,年均增幅或达50亿元。

多位接受《经济》记者采访的专家均对这一估算表示认可。长期关注公共品价格变化的中国人民大学公共管理学院教授许光建曾经参与2007年和2014年北京地铁票价调整听证,他告诉《经济》记者:“涨价之初,客流量还有所萎缩。但是长期看来,地铁票款收入翻倍的测算还是靠谱的。”

交通部门的统计数据显示:今年一季度,北京市18条轨道线路共发生46起突发事件,同比增加142%。地铁运营公司相关负责人解释称,这些突发事件主要包括3类,一是地铁信号、通讯故障问题,二是乘客进入正常运营轨道,三是乘客不遵守秩序、抢上抢下造成的设备故障。

随着票价的上涨,地铁服务质量却反而有所下降,这合理吗?新增收益又用去哪儿了?为何没能保障服务质量?

“这是因为,北京还处于轨道交通线网的持续扩张期。” 北京市交通委员会专家委员会委员、美国3E交通系统咨询公司创始人徐康明告诉《经济》记者,与调价相比,线网扩张对于北京市轨道交通的影响更大。“线网扩张增加了地铁服务的受益面,从这个角度看,地铁服务质量是上升的。但是,考虑到北京的网状格局,外围使用地铁的人越多,核心区的满载率越高,而整体服务水平确实极有可能下降。”

另外,尽管记者未能从官方渠道获悉新增收益的用途,不过,北京地铁公司宣传部部长贾鹏却曾在公开场合表示:票价调整后,北京地铁公司将通过设备改造、增加车辆等措施提高运输能力,并加快完成13号线、八通线、1号线和2号线加装屏蔽门工程;与此同时,启用乘客服务中心,加快推动4G信号全覆盖,并增派保洁人员改善洗手间的卫生状况。

接近北京地铁公司的消息人士也曾告诉《经济》记者,截至今年6月,北京地铁公司已经完成对1号线、2号线各车站以及5号线、10号线和13号线部分车站卫生间的改造工作,今年年底将完成1号线屏蔽门的加装工程。

同时,作为公用事业收费的一项,地铁票价尽管与过去7年相比大幅上调,但票款收入仍然远远不足以覆盖其运营成本。北京市发改委成本调查队2014年10月发布的《北京市公共交通价格成本监审报告》显示,除封闭运营的机场线和当时运营不足1年的14号线外,按照进站量核算得到其余15条地铁线路的平均运营成本为8.56元/人次,相当于当时人次票款收入的4倍多。

涨价后,对于票款增收部分,北京市发改委特别强调,“仍将支持轨道交通发展”。而由于票款增收引起运营补贴支出减少的部分,则将优先用于安排老旧线路固定资产更新改造事项。2015年度安排的58.8亿元轨道交通补贴中,就有24亿元将用于此项。

而北京市质监局今年5月也发布消息称:将投入10.44亿元专项资金为2000台高龄高危电梯体检“治病”,其中就包括人员密集的地铁站内电梯473台,占全部待检修电梯的近四分之一。

“原来没有钱,许多本来应该更新改造的设备都在超期服役,这都是存在安全隐患的。现在票款收入增加了,确实很有必要拿出一部分钱更新改造设备。”北京交通大学交通运输学院教授毛保华接受《经济》记者采访时指出。

新增收益应当定向补贴低收入群体

除了继续支持轨道交通发展外,徐康明认为,应当尽快启动“定向补贴”改革。他分析指出,此轮票价调整打破了持续多年的“普惠制”,是一大进步,但并没有进行一步到位的票价改革,“距离定向补贴的实现还有一定的距离”。

在调价方案的讨论阶段,徐康明就曾经呼吁采取“定向补贴”替代“普惠制”的票价政策。举例而言:票价上调后,低收入人群的出行成本剧增,政府可以从新增票款收入中拿出一部分来补贴他们,以减少票价调整给他们带来的生活压力。而对于老年人和学生群体,也应予以优待或补贴。

实际上,北京市民政、人力社保和统计部门已经将公共交通票价调整对于低收入群体的影响,纳入了2015年最低生活保障标准、失业保险金标准、最低工资标准等社会保障相关待遇标准调整的考虑中,相当于为本市数十万低收入居民发放“交通补贴”。

不过,像老洪一样的外地在京务工者,显然不能享受这一待遇。对此,徐康明建议,对于居住在城市外围低房价区域以及公共交通不完善区域的居民,政府也应当提供相应的补贴。

毛保华也呼吁,应当通过政府、单位两级交通补贴,降低通勤族的出行成本。“比如,政府可以出台政策,将单位为员工提供的交通补贴列入成本部分,免于征税。除此之外,我们还可以研究多种补贴途径,保障这些为本市经济做出贡献的人的切身利益。”