(作者:陈雯韵)肖和友,男,32岁,硕士研究生,农艺师,邵阳市烟草公司新宁县分公司马头桥烟草站站长

穷理以致其知,反躬以践其实;把论文写在烟田上,把科技知识送到烟农面前,把科技成果应用在烟叶生产一线,这些是肖和友对烟草科研最好的诠释,也是他孜孜以求的动力。

建立在封闭乡镇的基层烟站,生活条件艰苦,娱乐设施匮乏,交流信息滞塞,有着诸多会令人望而却步的工作条件。而这却是肖和友的第一站,是他研究生毕业后烟草事业的一段根。在这里他从最基层的工作做起,时刻不忘锻炼自己。一直以半工半学的方式打牢基础,为其日后创新改革之路奠定了坚实的地基。在这里他为人谦逊低调,从不自诩过高。对待比自己更有经验的同事们、老师傅、老烟农,他都好问决疑,从他人那里学到经验丰富自身。使得自己的思维变得更加灵活、想法和创意犹如泉涌。

始终坚信只有脚上沾满泥土,才能拿出破解难题的实招、硬招,才能真正为烟农办实事、办好事。他白天下到各村各户,走进田间地头,实地学习;他晚上刻苦钻研书籍,把理论知识与实践相结合,不断总结经验教训,寻求提高烟叶产质量的方法。

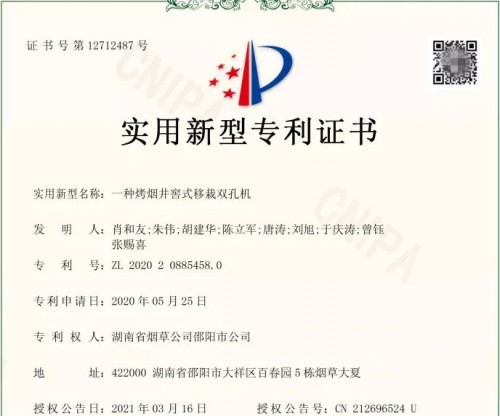

正是因为他这种在学习上的钻劲、在工作上的闯劲、在困难面前的变革胆气,让他在创新领域取得了不错的成绩。主持市局科技项目3项,参加省局科技项目2项;申请发明专利4项,已授权3项;申请实用新型专利8项都取得授权;QC成果1项省质协一等奖,3项省局二等奖;在核心期刊及省级刊物上发表论文15篇;2篇论文获市烟草学会一等奖;3次获得市烟草学会先进个人;邵阳市烟草优秀通讯员;湖南省烟草商业系统烟站“十优员工”。

对于创新,他脚踏实地、真抓实干、实事求是,誓要用尽自己所学,在田间地头真正地为烟农创收、为企业出力。他始终把为烟农办实事、解难题作为一份责任来落实,当成一种使命来完成。每次在设计试验方案时,他不停地看前人的论文,搜集资料和方法,开拓自己的思维,有时思考一个问题就睡着了,做梦都在想这个试验应该怎么做;经常冒着烈烈的太阳、雨天穿着靴子下田观察记载农艺性状,对土壤及烟叶取样;晚上认真仔细分析试验数据、撰写成果,这一切他都亲力亲为。一次在做烤烟漂浮育苗基质的试验,从新基质的制作到播种,就他带着一个育苗户完成,周围的人都说这孩子能吃苦、能干事,可大家不知道的是那天他回来爬楼梯都爬不了,需要人扶。调查烤烟废弃物生物质炭试验农艺性状时,中午38℃的温度,他一个人在烟田里比划着,直到所有指标记载完,晚上洗澡时他就痛苦了,手臂一沾水就痛。除了科研,他还担任行政职务,在工作日他会拼命处理行政事务,工作到凌晨是常事,每次都是最后一个离开办公室,因此只能利用节假日来“捣鼓”他的创新,大部分的节假日都是在试验田里度过的。他对工作的倾尽所有、对科研的热爱热情,时刻用自己的行动诠释着创新、责任、信念和担当。

“搞创新,就要搞出点实际的东西,要能解决烟农实际困难的,如果我能搞出一两件对烟叶种植、烟农增收显著有益的东西,那我就没白搞”这是肖和友的理念。他始终践行“赤脚踩在田埂脑袋装着技术眼睛盯着实效要不断创新和推广实用技术,把技术变成烟农口袋里的钱”。2017年,马头桥镇金星村有200亩的烟贪青晚熟,黑暴烟,烟农很着急,担心今年的收成全完了,村主任打电话问他:“肖博士,针对这种情况,你有什么办法吗?”,最终他找到了一种利用肥料平衡促进烟叶成熟的方法,五天后,他就听到了烟农的喜报,烟叶开始落黄了,开始成熟了,这时他心里乐滋滋的。2018年、2019年、2020年全站范围内有5000亩左右的土地整改烟田,他针对整改土地土壤肥力水平及特点制定了一套施肥方案,使烟株的生长并没有受到土壤的限制。2019年,研制井窖式移栽陪嫁土,解决稻田烟株井窖式移栽早生快发受限制和制备陪嫁土用工量大的问题;提出“点施”基肥、追肥方法,解决烟株肥害重、肥料流失量大的问题。

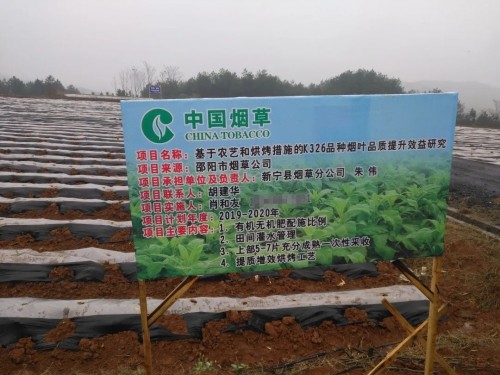

2020年研制出两段式育苗营养土,解决推广两段式育苗最大的难题;提出“222”烘烤新工艺,得到市局、中烟公司的一致好评,初步解决K326品种烘烤难的问题,树立了烟农种植K326的信心,并在2021年大面积推广,大大降低K326品种的烘烤损失率。2021年,针对烟田草害、叶斑病害严重,烟农除草防病成本较大,正在研制一种新型助剂,降低农药使用量,提高防治效果,降低残留。正是这种浓浓“烟草情”和拳拳“服务心”与烟农缔结了真真正正的“鱼水情”成就了一次又一次烟农的好收成。

普通和平凡,没有阻挡他奔向科技的脚步;大胆和创新,成为他更好服务烟农的底气。他,革故鼎新,平凡路上敢于变革;他,别具匠心,发展路上心思灵巧;他,戛戛独造,创新路上别出心裁;他,设身处地为烟农着想的致富带头人,一个革故鼎新为公司奋发的烟草科研人。

-推广-

凡本网注明 “来源:XXX(非本网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

上一篇: 牢记红色历史,争做红色传人