6月8日上午,艺术金陵发展前瞻研讨会暨“梨园雅集”南京市京剧团国粹艺术传承基地揭牌仪式活动在南京艺术金陵文化创意产业园举行。江苏省和南京市的美术、文学、学术、科技、出版、影视、音乐等界别名人名家在此赏绣球花盛开,聊文艺之未来,为艺术金陵这张南京“文化名片”未来的发展贡献智慧。

出席研讨会并作发言的人士有当代中国书画、鉴赏、史论艺术大师萧平,中国作家协会副主席、江苏省作家协会主席毕飞宇,南京艺术学院原党委副书记、副院长谢建明,江苏省电影家协会常务副主席、国家一级导演郭晓伟,江苏省作家协会副主席祁智,江苏省书法家协会副主席黄正明,江苏省摄影家协会副主席屠国啸,中科院南京地质古生物研究所科学家冯伟民,江苏省文旅厅二级调研员李慧,南京出版社社长卢海鸣,设计艺术家陈卫新,南京市京剧团团长王珏,艺术金陵董事长张泳等40余人,是一次群贤毕至的文化艺术盛会。

研讨会现场

各界名家追溯艺术金陵的前世今生,对艺术金陵未来发展提出了很多切实可行的创意。希望艺术金陵的文化价值被更多的人知晓,并在走近她时会发现,艺术金陵是南京热门景观榜单外的沧海遗珠。

从右至左:张泳、毕飞宇、萧平、谢建明、郭晓伟与会

艺术金陵董事长张泳致开幕辞,他说,文创园在不断创新融合的同时充分发挥“文化+”的优势和黏度,以文化拉动产业,打造具有集聚示范、平台服务、展览展示、创新孵化等功能的园区,并以多元、多样、跨业态的服务,让艺术金陵成为南京这座城市富有活力和文化品质的文化高地之一。

艺术金陵被视为新街口商圈的“后花园”,拥有深厚的历史文化底蕴,人文气息浓郁,是一处闹中取静的文化高地,它虽然隐身于南京的繁华之中,却拥有一片属于自己的静谧天地。艺术金陵与时俱进地发展,正是艺术“从人民中来,到人民中去”的生动体现。

艺术大师萧平讲话

萧平认为,艺术金陵应成为文化的载体。艺术源自人民的生活需求,通过艺术家的耕耘和创新,发展成为一种独特的艺术空间,又通过各种方式回到人民中去,丰富人民的精神文化生活,提高人民的生活质量。这种互动和循环的过程,不仅促进了文化与生活的交融,也推动了社会的进步和繁荣。艺术金陵发展前瞻研讨会角度选得好,有超前意识。

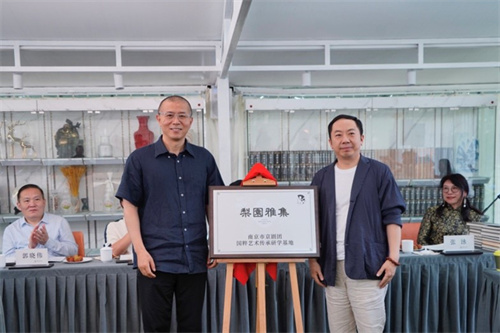

毕飞宇、王珏为“梨园雅集”揭牌

活动中,举行了“梨园雅集”南京市京剧团国粹艺术传承基地揭牌仪式。著名作家毕飞宇、南京市京剧团团长王珏共同登台揭牌。

研讨会现场

与会的南京大学美学与文化传播研究中心主任潘知常,南京艺术学院天星音乐剧学院院长周建明,南京艺术学院设计学院副院长何方,江苏凤凰出版集团副总编辑王振羽,原前线文工团表演艺术家、国家一级演员崔根栓等,围绕艺术金陵的走向、如何更具品牌力、如何拓宽入驻艺术项目之路、如何办成艺术家创作的沃土等话题,表达了各自观点,建言献策,所谈内容充满真知灼见。

研讨会现场

研讨会中,江苏广播电视总台国家一级导演刘慧萍、南京广播电视台主持人东方、江苏广播电视总台主持人傅国、江苏雕塑家陈建华等畅叙己见,围绕艺术金陵如何利用自身优势策动“画廊”“书屋”“戏园”“音座”、如何拓展“走出去、请进来”的运营思路等,展开了热烈的对话交流。扬子晚报有限公司总经理赵成君、南京电视台民生事业部主任马岳清、南京广播电视台导演谷光伟等分别作交流研讨。

大家认为,文创园作为当前社会经济发展的新兴产业,是文化产能的集聚地,是文化产业发展的载体和平台,是国民经济的重要组成部分。要充分推进各类文化资源的发掘与融合,开发具有特色的文创产品与文创服务,可以与旅游业、餐饮业、制造业等相关行业进行合作,以此来实现深度挖掘文化资源和提高产品服务质量的目标。

南京大学社会学系教授陆远,艺术策展人洪燕,作家、诗人王宣淇,南京大学美学与文化传播研究中心学术活动部主任余萌萌,止一堂文化产业公司董事长徐晓亮等与会者认为,文创园要建立完整的产业链条,加强产业链上下游产业的关联,确保相关产品顺利实现其增加高产出值和附加值的深加工。

书画艺术名家萧平、黄正明对艺术金陵的发展寄予厚望,两位艺术家携墨宝而至,萧平写的是《艺道遣怀》,黄正明写的是《艺苑铭史》,两幅字异曲同工之意是艺术金陵“应成为人民群众接受艺术滋养的阵地,在艺术天地里与时代同步的起点”。

活动中,艺术金陵董事长张泳在研讨会上向首批“艺术顾问”萧平大师、冯伟民研究员、周建明院长、何方教授、王珏团长颁发聘书。

部分嘉宾在艺术金陵博爱楼前留影

作为鼓楼区委、区政府和文化管理部门全力支持打造的文化品牌,艺术金陵从文化兴园的战略高度和现实需要出发,引入知名企业入驻,推出各种艺术活动,为社会提供了非遗技艺展示中心、银器手工坊、网红咖啡店、艺术培训和网球场等丰富多彩的精神产品服务及全民健身场所。

古城墙内,小巷深处的艺术金陵曲径通幽,博爱楼、博明楼、博雅楼等百年建筑成片,形成了历史与现代的交融;足球场大小的草坪,百年银杏、百年黄杨、百年梧桐等植物,见证岁月的更替与沧桑。艺术金陵邻近闹市眼观繁华却独享宁静,她凝聚着百年时光和岁月,承载着“世界文学之都”的记忆。(文:梁平 图:范素丽)