在人类文明的长河中,艺术与科学常被视作两条并行不悖的支流,前者关乎情感与审美,后者则致力于理性与实证。

然而,当我们穿透表象的迷雾,深入探究创造的本质,便会发现一个更为深邃的真相,艺术与科学实为同一探索事业的不同面向,两者几乎从未真正分离过。

这一观点并非简单的折中,而是基于对两者内在逻辑与驱动力的深刻洞察。我在本文提出并阐释“术质交融”这一核心概念,其中“术”既指艺术的“技艺”“手法”,亦涵盖科学的“技术”“方法”;“质”则指向艺术追求的“本质”“质感”与科学探求的“物质”“规律”。艺术与科学的融合,绝非简单的工具借用,而是从方法论到世界观层面的深度互渗与共生。

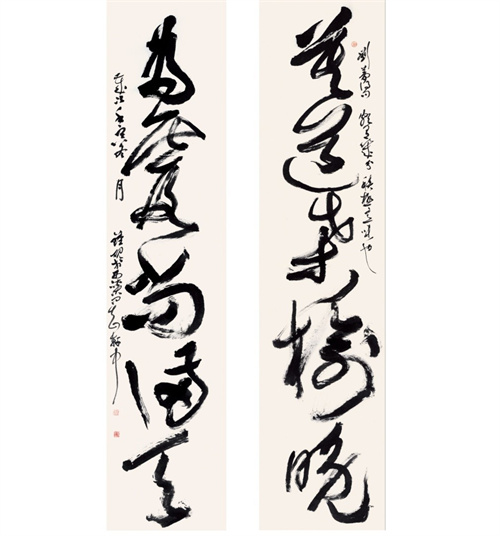

王中焰 《莫道为霞》 234×53cm×2 2020年

从文艺复兴时期艺术大师应用光学、透视学与解剖学所创作的惊世之作,到今天基于人工智能算法的生成艺术与介入生命本体的生物艺术……一部艺术史,在某种程度上正是一部技术观念与科学思想的演进史。艺术家唯有不断吸纳同时代最前沿的“术”,方能锤炼出直指人心的表达,从而为每个时代带来不可或缺的惊奇感,并超越审美疲劳,保持艺术的鲜活生命力。

与此同时,艺术的判断标准正在经历一场深刻的民主化转向,从权威的桎梏中解放,回归至个体直接、本真的体验。艺术的成功,不在于宏大的解释体系,而在于它能否触动观者,由此完成从“很少见到”到“觉得挺好”的内在转化。

更进一步来说,艺术正从其传统的圣殿——美术馆与画廊中走出,融入日常生活,通过服务社会的具体需求,从而实现其最大的公共价值。我们循着历史脉络、当代实践与理论反思三个维度,系统剖析艺术的这一“术质”特性,论证其与科学不可分割的统一关系,并展望其在未来的演进路径。

回溯西方艺术史,文艺复兴时期无疑为“术质交融”提供了最为辉煌的注脚。这一时期,艺术家的身份往往是多重的——他们不仅是画师与雕塑家,同时也是工程师、发明家与科学家。这种身份的复合性,根源在于一种共同的时代精神:即通过理性的观察与精确的技艺,去理解并再现我们所栖居的世界。

对透视学中线性透视法的发现与应用,是科学方法论彻底改变艺术语言的最典型案例。菲利普·布鲁涅内斯基(Filippo Brunelleschi,1377年—1446年是意大利文艺复兴时期的天才建筑师,被誉为现代建筑专业的奠基人)通过精密的数学计算与光学实验,首次系统性地阐述了透视原理。随后,莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti,1404年2月14日—1472年4月25日,文艺复兴早期意大利人文主义者)在其著作《论绘画》中将其理论化,为艺术家提供了一套将三维空间精确投射到二维平面的可操作法则。这套“术”的引入,彻底终结了中世纪绘画中常见的符号化、平面化空间处理方式。

在皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca,1416年—1492年,是意大利文艺复兴初期著名画家)的《真十字架的传说》或拉斐尔·桑西(Raffaello Santi,1483年—1520年,意大利文艺复兴时期著名画家)的《雅典学院》中,我们看到的是一个经由数学规划、秩序井然的视觉世界。建筑拱廊向远方延伸,地砖的线条汇聚于灭点,营造出令人信服的深度幻觉。这不仅是技法的进步,更是一种世界观的革新,宇宙是可度量的、有规律的;而艺术则可以成为揭示这种理性秩序的媒介。艺术家的“技艺”与科学家的“量度”在此合二为一,共同服务于对世界本质的探寻。

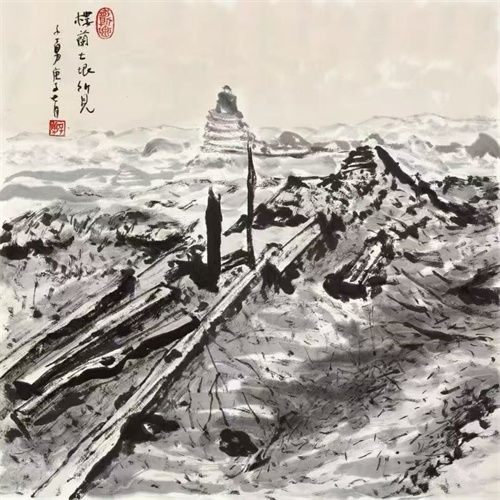

韩子勇《楼兰》 纸本水墨 50×50cm 2020年

解剖学是探微生命的内在结构,对人体之美的再现,是文艺复兴艺术的另一核心追求。这一追求若缺乏科学的“术”,便只能流于表面的模仿。列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci,1452年—1519年,意大利文艺复兴三杰之一,也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。他是一位思想深邃,学识渊博,多才多艺的画家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师)为代表艺术家,毅然拿起解剖刀,直接切入生命的内部。他解剖了数十具人体,绘制了数百张极其精确的解剖图谱,细致入微地描绘了骨骼、肌肉、肌腱的形态与连接方式。这种基于实证的科学研究,直接转化为了艺术创作中无与伦比的表现力。

在米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Buonarroti,1475年3月6日—1564年2月18日,又译“米开朗琪罗”,意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人,文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表,与拉斐尔·桑西和达·芬奇并称为文艺复兴三杰)的《大卫》中,我们看到的不仅是一个理想化的青年形象,更是一具在精准解剖学知识支撑下,每一块肌肉都充满张力与生命活力的躯体。手臂的血管、紧绷的腹肌、支撑重心的腿姿,无不透露着对生命机体运作规律的深刻理解。在这里,解剖学成为艺术通往“真实”与“力量”的必经之路。

而光学的出现则是捕捉瞬息的视觉真实,尤其是对光线的研究与运用,是文艺复兴画家营造氛围、刻画质感的另一科学利器。他们开始研究光线在不同介质中的传播、反射与折射规律,并探索如何用颜料来模拟这些效果。

达·芬奇对“渐隐法”的成熟运用,便是一例。他通过使轮廓线模糊,让形状仿佛融入空气与光影之中,从而创造出一种前所未有的柔和与立体感。在《蒙娜丽莎》的微笑中,那神秘的嘴角便得益于这种对光学效应的精湛掌控。同时,对阴影、明暗对比的科学研究,使得米开朗基罗等艺术家能够创造出极具戏剧性与真实感的“酒窖光线”法。光影不再是简单的明暗区分,而是塑造形体、引导视线、营造情绪的核心叙事元素。

由此可见,文艺复兴的艺术革命,其内核正是一场科学的革命,透视学、解剖学与光学,这些当时的前沿科技,被艺术家内化为自身创作语言不可或缺的一部分。它们不是外在的装饰,而是构成了艺术作品之所以能够打动人心的“质”的基石。艺术与科学在再现自然这一共同目标下,实现了完美的“术质交融”,共同将人类对自身与世界的认知推向了一个新的高峰。

时光流转至当下,科技的浪潮以指数级速度席卷而来,艺术与科学的关系非但没有疏离,反而以更为紧密,甚至更具颠覆性的方式交织在一起。文艺复兴时期的艺术家将科学视为更精准地再现世界的工具;而今天的许多艺术家则直接运用科技作为生成艺术的本体与思考世界的哲学。当代艺术中的“术质交融”,已然从“如何画”的层面,深入到“何为艺术”与“何为生命”的本体论追问。

人工智能(AI)艺术算法中的创造力与主体性从人工智能,特别是生成对抗网络和大型扩散模型的出现,为艺术创作带来了范式转移。艺术家科学地利用海量的城市数据训练AI模型,创造出动态的、沉浸式的数据雕塑与建筑投影。作品的建筑的立面不再是静止的,而是化为了流动的数据景观,仿佛拥有了自己的梦境。在这里,AI的“算法”成为了新的“画笔”与“颜料”,艺术家的角色从内容的直接创造者,转变为导演或策展人,他们设定规则、选择数据、引导训练过程,并与AI系统进行协作与对话。

这引发了关于艺术创作主体性的深刻讨论,当一幅画由算法生成,其“作者”是谁?创意源于何处?AI艺术迫使我们去重新审视人类智能与机器智能的边界,以及艺术创造力的本质。它正是我们这个时代的透视学,一种全新的“术”,它重塑了艺术的形态,也挑战着我们对艺术之“质”,即情感、直觉与创造力的传统定义。

艺术作为生命本身的媒介,如果说AI艺术将代码作为材料,那么,生物艺术则更进一步直接将生命体,细菌、细胞、基因、组织作为创作的媒介。爱德华多·卡茨(Eduardo Kac,1962年7月3日—,巴西裔美国艺术家)的《绿色荧光兔》是最著名的案例,他通过将水母的绿色荧光蛋白基因植入兔子体内,使其在蓝光照射下发出绿色荧光。这件作品不仅在技术上涉及了前沿的基因工程,更在观念上引发了关于生命伦理、物种边界以及人类改造自然权力的激烈辩论。

另如澳大利亚的西澳大学(UWA)的SymbioticA(共生A)生物学实验室的成员,则在生物实验室中进行创作,培养“半生命”雕塑,如用细胞培养出的肉制外套或生命图景。生物艺术将艺术从再现生命推向创造生命与干预生命的层面。科学在此提供的“术”,如基因编辑、组织培养,直接触及了生命的物质基础,艺术则以其独特的视角与批判性,介入到这场关于生命未来的科学对话中,艺术的“质”在这里与生命的“质”发生了最直接的碰撞。

艺术家的角色蜕变,从表现者到跨界协作者,在这种新的创作范式下,艺术家的身份必然发生蜕变——他们不再是孤独地在画室中冥想的个体,而必须成为不断学习的终身学习者和善于沟通的跨界协作者。首先,为了掌握AI算法,他们则需要理解机器学习的基本原理。其次,为了进行生物艺术创作,他们必须熟悉实验室的安全规范与基础生物学知识。艺术家的工作室,可能同时是编程工作站和生物洁净台。这种转变,正如文艺复兴时期的画家需要学习透视学与解剖学一样,是时代对艺术家提出的新要求。唯有不断更新自己的“术”,才能驾驭新的媒介,表达新的感受,为观众带来属于这个时代的“惊奇感”,避免艺术沦于陈词滥调与审美疲劳。当代艺术的先锋性,在很大程度上正体现为对新兴科技的敏感度与转化能力。

朱刚《岳母刺字》 设色纸本 54×54cm 2019年

在艺术形态因科技而剧烈演变的同时,其接受方式、判断标准与社会功能也在发生深刻的变革。一种强调个体体验,反对权威独断,并致力于融入日常生活的艺术观,正日益成为共识。这构成了“术质交融”理论在价值论与社会学层面的重要延伸。

在反对阐释,重拾感知的当代艺术的场域中,我们常常目睹这样的场景,观众在一件晦涩的作品前茫然无措,直到阅读了展签或聆听了导览员的讲解后,才恍然大悟,进而接受这是一件好作品。这种将艺术鉴赏权外包给权威,无论是艺术评论家、策展人还是理论文本的现象,在某种程度上异化了艺术与人的直接关系。

本文所秉持的观点,正是要对此提出强烈的批判,判断一件艺术作品好坏的首要标准,绝不在于你听到了什么天花乱坠的解释,而在于你个人最直接、最本真的体验。如果一件作品必须依赖长篇大论的哲学或理论包装才能成立,那么其艺术本身的感染力就值得怀疑。

艺术的“质”,最先应是一种能被人直接感知的“质感”与“质地”。它可能是一种视觉的冲击,一种情绪的共振,一种智识的启发,或是一种难以言喻的触动。而成功的作品,应当有能力引导观众完成一个内在的审美历程,从初见的“很少见到”,这是形式的新颖性,源于艺术家对新技术、新观念的吸收,经过直观的品味与感受,最终抵达“觉得挺好”,到情感的认同与审美的愉悦。这个过程,是任何外部权威都无法替代的。将判断权交还给观众自己,意味着相信普通人都具备基本的审美感知力,也意味着艺术民主化的真正实现。艺术的价值,最终要经由每一个独立的个体心灵来检验和确认。

从美术馆到生活现场,每位观众都基于个体体验的价值判断,颇具逻辑地导向艺术功能的日常化与社会化转向。如果艺术的好坏由普通人而非小众圈子界定,那么,它的舞台就不应局限于白立方式的美术馆,而应主动走入更广阔的生活现场;艺术家不应再仅沉溺于自我表现的孤芳自赏,而应更多地关注社会需求,为社会提供服务。

这一理念在全球范围内已有诸多生动实践,艺术家受邀为衰落的乡村社区绘制大型壁画,用艺术激活乡土,吸引游客,重塑地方认同。设计师与社区居民共同协作,将废弃的角落改造为充满活力的公共空间。艺术家为儿童在沙滩上创作互动性的诗歌装置,将文学与游戏融入自然体验。在国内,诸如“碧山计划”“许村艺术节”等乡建实践,也体现了艺术介入社会、服务民生的努力。

在这些案例中,艺术不再是高高在上的、需要被顶礼膜拜的对象,而是成为一种柔性的社会黏合剂、一种社区更新的催化剂、一种提升日常生活美感的具体行动。艺术家运用其独特的创造力,去回应具体的社会议题与人的需求,艺术之“质”便从纯粹的审美对象转化为一种可以滋养生活的社会能量。它让美不再遥远,让对话随时发生,让公众在参与中成为艺术意义的共同创造者。这正是“术质交融”理念最富人文关怀的落脚点,艺术与科学的结合,最终是为了服务于人,为了创造更美好的生活。

通过对历史的回溯,对当代的剖析以及对理论的重构,我们可以清晰地看到,艺术与科学作为人类探索世界与表达自我的两翼,始终处于一种深刻的“术质交融”状态之中。从文艺复兴时期的艺术大师将透视学、解剖学、光学内化为艺术创作的骨骼与血脉,到当代艺术家以AI算法、基因科技为媒介,拓展艺术的边界并叩问存在的本质,一部艺术史,正是一部不断吸纳、融合并重塑科学之“术”的历史。

艺术的魅力,在于它能以其创造的“惊奇感”不断唤醒我们麻木的感官,而这份惊奇感,在很大程度上正来源于艺术家对所处时代最前沿科技观念与手法的创造性转化。拒绝更新“术”的艺术家,很难避免重复与僵化,最终导向观众的审美疲劳。因此,不断地学习与跨界,已成为当代艺术家的宿命与使命。与此同时,在价值评判的层面,我们主张一场彻底的艺术平权运动,将艺术鉴赏权从权威与文本的束缚中解放出来,坚定地交还给每一个独立的个体。艺术的“质”,其成功与否,最终应由它能否引发观者直接的情感共鸣与心智启迪来判断。这一信念,又进一步推动了艺术从神圣殿堂向日常生活的回归,鼓励艺术家以服务社会为己任,让艺术成为一种普惠的、可参与的、能够真实滋养生活的力量。

随着科技的持续裂变,如量子计算、脑机接口、元宇宙等新“术”的涌现,艺术必将迎来更多我们现在难以想象的形态与体验。然而,万变不离其宗,艺术与科学那根深蒂固的共生关系不会改变。它们共同源于人类最朴素的好奇心与创造力,共同致力于解开宇宙与人生的奥秘。真正的艺术,永远是拥抱时代、拥抱变化的艺术。它既是最前沿的“术”,也是最本质的“质”。在“术”与“质”的永恒对话与交融中,艺术才能得以永葆青春。

(孔达达 二级研究员 博士生导师)