有关林散之的研究向来困于“名相之辨”——或执于“草圣”封号下的史料堆砌,或溺于笔墨技法的表层解读。林散之研究院院长王罡积二十载沉潜,以文献钩沉为基,借跨维视角为钥,在林氏书学体系的认知疆域实现三重突破,重构了当代林学研究的范式坐标。

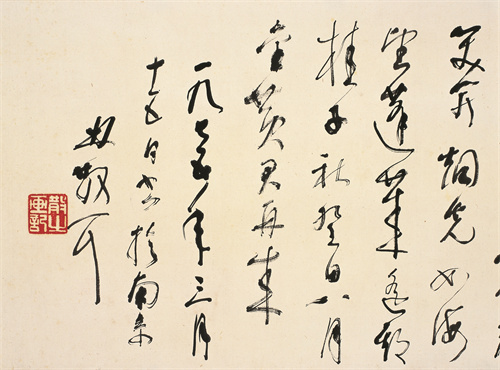

王罡以近千件林散之书法、绘画、诗稿、信札、笔谈等未刊文献为实证核心,辅之不为人知的录音、视频、照片,打破了既往研究依赖公开作品的局限。通过比对1975年《林散之中日友谊诗书法手卷》不同稿本的墨色轨迹与题跋异文,他厘清了该作从草稿到定稿的“墨法演进链”,纠正了学界对林氏宿墨技法成熟期的误判,使“枯湿浓淡”的墨象特征获得文献学的支撑。这种以实物证史的路径,将林学研究从鉴赏层面擢升至实证高度。

次则在书学体系的逻辑重构。王罡继承并超越有关专家,提出了林散之的书风是“瘦劲飘逸”,将“偏正相依”的结体与林散之人生时序相勾连,从林散之早年临帖筑基、中年颠沛悟变到晚年破法求新的生命历程中,追溯“偏”与“正”的辩证演化轨迹。他指出林散之青年时恪守帖学矩矱,结体以“正”为基;中年历经世事动荡,书风渐生“偏”势以抒胸臆;晚年则在“正”的法度与“偏”的意趣间达成圆融平衡。这种将书学理论与艺术家生命体验深度绑定的解读,打破了传统书论对技法的碎片化言说,为林散之书学体系搭建起兼具逻辑深度与人文温度的阐释框架。

他以《林散之草书过眼录》的系统性爬梳为基底,非但对林散之草书创作各阶段遗存文本展开精微的版本校勘与风格谱系厘定,更突破了传统书学研究中“以作品为唯一阐释对象”的封闭性视域局限。其研究跳出单件书作技法形态的孤立解析,将林散之草书创作纳入特定历史场域的文化生产脉络作谱系化考察。通过勾连文献、艺术家境遇与时代审美互动,解构传统书学单向阐释框架,构建“文本细读—个案解构—文化解码”体系,推动书学研究从形态分析跃至文化阐释层面。

王罡的研究未止步于史料释读,而是以笔墨为径,抵达林散之“书为心画”的精神内核。这种从实证到哲思、从文本到语境的研究范式,为传统书学研究提供了可资借鉴的方法论启示。(叶道明)