改革开放的浩荡春风,让古都西安焕发出蓬勃生机。风云激荡40年中,西安的经济、政治、文化、社会、生态取得了令人瞩目的成就,综合实力显著提升,经济结构更加优化,古都魅力不断彰显。西安成为中国改革开放40年来经济发展最成功的40个城市之一。

过去的西安(网络图片)

如今的西安(网络图片)

工业成全市国民经济增长的主要力量

改革开放40年来,尤其是党的“十八大”以来的五年,西安市工业经济规模不断壮大,实力不断增强,成为全市国民经济增长的主要力量。

工业经济保持稳定增长,发展贡献稳步提升——回顾党的十八大以来的这五年,西安市工业经济改革发展取得了可喜的成绩,2017年全市规模以上工业总产值达到5685.54亿元,相较于2012年的4023.19亿元,同比增长41.3%,规模以上工业完成增加值1361.77亿元,相较于2012年的1144.29亿元,同比增长19%。汽车产业完成工业总产值1085.31亿元,成为西安市首个千亿级工业产业。新增法士特、乐叶光伏2家百亿级工业企业,全市超百亿企业总数达到11家。净增规模以上企业76户,全市规上工业企业达到1434户。工业投资增速止跌回升,2017年全年比上半年回升了10.5个百分点。工业技术改造投资238.8亿元,同比上年增长43.2%,超目标任务30.2个百分点;占工业投资比重为22.3%,比上年提高了8.4个百分点,在全省技术改造投资考核中,西安市被推荐为唯一的一等奖。

工业转型升级持续推进,产业结构不断优化——大力培育战略性新兴产业,不断优化提升传统制造业。2017年,全市规模以上工业战略性新兴产业完成总产值2226.45亿元,同比增长14.1%;规模以上工业高技术产业完成总产值1410.37亿元,同比增长14.9%,分别高于全市工业产值增速8.7个百分点和9.5个百分点。高技术产业和战略性新兴产业在工业中占比不断提高。

西安高新区(网络图片)

工业新动能积极孕育,努力优化营商环境——西安市被列入中国软件名城创建试点行列,西安工业云平台上线运行。出台了西安市“十三五”信息化发展规划、大数据产业发展实施方案(2017—2021)、加快通信基础设施建设行动计划。新增7户国家级两化融合贯标试点企业、3户示范企业。

未来几年,西安市工业经济发展将迎来黄金机遇期,追赶超越之路充满挑战,可谓“机遇与挑战并存”。西安市工业和信息化委员会一定抓住建设国家中心城市、“一带一路”等重大历史机遇,加快补齐工业经济、民营经济、军民融合3大短板,抓好中国制造2025示范区、军民融合深度发展示范区、中国软件名城3个示范城市建设,抓好“稳增长、促招商、抓技改、重创新、强政策、优服务”6项重点工作,加快汽车、智能终端、高端装备制造等12个重点产业发展,全力打造西安现代工业新形象,为全市追赶超越发展和西安国际化建设提供有力的支撑。

西安打造国家综合交通枢纽

西安需要大发展,大发展需要大交通。在建设国家中心城市的进程中,随着以西安为中心的“米”字形高速铁路网、高速公路网加快完善,国际枢纽机场和互联网骨干直联点加快建设,西安作为国家综合交通物流枢纽的地位更加凸显。内陆腹地升级为向西开放的前沿,并承接起东西双向开放的桥梁纽带作用,西安,迎来了前所未有的发展机遇。

国际性区域铁路枢纽和国家高铁枢纽正在逐步构建——西成高铁的开通,在2017年,对于不少西安和成都的市民来讲,都是一件喜事。如今,西安和成都两座城市已实现高铁“公交化”运营。

西成高铁的开通(网络图片)

西安铁路枢纽是全国铁路六大枢纽之一,西安北站为亚洲最大火车站,将建成全国“米”字形高铁枢纽网,以西安为中心到主要省会城市的“高铁一日生活圈”初步形成。中欧班列(长安号)实现常态化运行。

目前,西安正在加快构建“四纵四横”的对外运输大通道,推进银川—西安、西安—十堰、西安—重庆等高速铁路及兰州(定西)—平凉—庆阳—黄陵铁路建设。重点推进西安北—西安咸阳国际机场、西安—韩城等城际铁路建设。

以西安咸阳国际机场、西安北站和西安国际港务区为依托,加快将西安打造成为以服务丝绸之路经济带为重点,具有更大辐射范围和集聚能力的国际性综合交通枢纽。

国际性区域铁路枢纽和国家高铁枢纽也在逐步构建。随着郑西、西宝、大西高铁通车运营,西安实现高速铁路便捷通达北京、上海、郑州、太原等城市,西兰、西成高铁开通运营,标志着以大西安为中心的西南、西北地区高铁与全国高铁网实现互联互通,西安承东启西、连接南北的枢纽地位更加凸显。

打造“三位一体”枢纽机场为大西安铺就腾飞的跑道——以西安为中心的“米”字形高速铁路网日渐完善的同时,西安咸阳国际机场也再次跨越了新的量级。

西安地处中国地理版图的几何中心和中西部两大经济区域的结合部,是丝绸之路经济带上联通欧亚、承东启西、连接南北的重要战略枢纽。目前,西安完善的航空运输网络已经可以将旅客和货物快速运抵23个国家的44个城市,其中包括14个“一带一路”沿线国家的26个城市。作为我国第八大机场,西安咸阳国际机场3小时航程能覆盖我国所有省会和重要旅游城市,国际航线也已开通了40多条。2017年旅客吞吐量达到近4186万人(次)。

中转、集输、分拨,具备了这些功能的西安咸阳国际机场,将打造以向西开放的大型国际枢纽、“一带一路”的航空物流枢纽、西部地区国家级综合交通枢纽为主要内容的“三位一体”枢纽机场,为大西安铺就腾飞的跑道。到2025年,西安咸阳国际机场将实现年旅客吞吐量7000万人次、货邮吞吐量80万吨、年起降53.9万架次,新增40个国际通航点,连通国内主要城市和国外50多个城市280多条航线网络,远期适应1亿人次年旅客吞吐量。

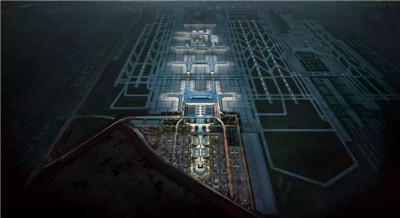

西安北站全景俯视图(网络图片)

到2020年西安将初步形成现代立体综合交通运输体系——西安公路枢纽是全国公路六大枢纽之一,基本形成“米”字形高速公路网和“一环十二辐射”为主骨架的公路网,具备成为丝绸之路经济带重要的客流、物流、信息流和资金流汇聚地的基础和优势。到2020年,西安将初步形成以综合运输枢纽为核心,综合交通网络为支撑,平安、绿色、智慧交通为依托,“便捷通畅、高效安全”的现代立体综合交通运输体系。构建“二环十二辐射”国家高速公路枢纽。

网络图片

构建公路客运枢纽“一核两极”的空间结构,优化全市客运枢纽(场站)布局,提升单个枢纽的设施水平、产业承载力和集聚效应;形成“一心两带”的公路货运空间骨架,支撑主城区重点产业发展,降低物流成本,做大做强大西安专业化物流产业。同时,按照“减少复线、抽密补疏、提高运效、保障出行”的原则,合理配置公交线路资源,加强常规公交与地铁、公交枢纽场站、长途客运站及常规公交主干线路与次支线路之间的换乘接驳,实现“地铁更快捷、公交更便利、道路更畅通、市民更方便”的总体目标。

主动融入“一带一路”大格局,提升大西安交通通达能力——西安将主动融入“一带一路”大格局,着力打造国际重要门户枢纽。大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济。加快建设国家综合交通枢纽,推动空港、陆港、高铁港“三港联动”,不断提升西安的枢纽地位,增强西安在全国乃至全球的资源配置能力。

西安咸阳机场三期工程T5航站楼效果。来源:西部网

截至目前,西安综合交通枢纽建设正加快推进。启动西安咸阳国际机场三期扩建,新开通10条国际客运航线和4条国际货运航线,力争机场年客运量超过4500万人次、货运量达到30万吨,打造国家临空经济示范区。充分发挥“米”字形高铁网络突出优势,加快建设高铁新城。启动西安北站交通综合枢纽中心建设,年内西安北站至机场城际铁路建成通车,打造区域“换乘中心”。

西安至法门寺、机场至法门寺、西安至韩城、阎良至机场等四条城际铁路项目已经开工建设。稳步推进西安咸阳国际机场三期建设,新增12条国际客运航线和2条国际货运航线,大西安的国内中转枢纽、国际航空枢纽地位进一步凸显。

以“一带一路”建设为重点 向万亿级城市迈进

改革不停顿,开放不止步。走进新时代,西安正处在“一带一路”建设、国家中心城市、国际化大都市、陕西自贸试验区、“大西安”建设等黄金机遇叠加期。新西安又一次吹响改革开放的号角。从烟头、厕所和行政效能“三大革命”,到户籍、人才和创新创业“三大新政”;从优化提升营商环境,到建设美丽西安;从锻造西安铁军,到聚力脱贫攻坚……西安落实“五个扎实”要求,奋力追赶超越,切实做好改革开放各项工作,已逐渐崛起为古老与现代交相辉映、生机与活力迸发的国际化大都市。 焕发城市新活力。

西安国际港务区鸟瞰图(网络图片)

西安以“一带一路”建设为重点,正站在加速转变经济发展方式和城市发展方式的重要节点上,正奋力奔跑在向万亿级城市迈进的征程上,正挺立在全面建成小康社会和建设国家中心城市的潮头上,全力打造内陆型改革开放新高地。

如果说之前西安只是古丝绸之路的起点,积淀着丰厚的历史,那么如今西安正着力打造引领“一带一路”、亚欧合作交流的国际化大都市。满载货物的“长安号”从西安驶出,见证着丝路沿线国家日益繁荣的商贸交流,更见证着古城的文明与历史传承发展,生生不息。

如果说之前西安地处西北、交通不便,那么如今西安成为国家综合交通枢纽城市,是“一带一路”的航空枢纽。从西安起航,两小时可覆盖全国85%的城市。城轨交通、城际铁路、“米”字形高铁网四通八达,“四主站一辅站”的铁路枢纽、“三环十二辐射”的高速公路网立体盘绕,西安不断拓展城市发展空间、创新城市发展方式、提升格局和体量,持续拉近与世界的距离。

经济快速发展 人民共享改革成果

经过40年的发展,西安的综合经济实力显著提升,经济结构更加优化,产业经济突破发展,古城魅力逐步彰显,市场经济繁荣活跃,人民生活显著改善,社会事业繁荣发展的大好局面。

综合实力显著提升,经济结构更加优化——改革开放40年间,西安经济蓬勃发展、经济总量连上新台阶,经济结构和发展方式持续优化,经济发展的协调性和可持续性不断增强。40年间,西安经济总量迅速扩张。生产总值从1978年的25.35亿元增长到2017年的7469.9亿元,总量在全国副省级城市中进至第9位。农业生产日益现代化,工业化进程加速推进,第三产业迅速增长。如今的西安,正在大力发展“3+1”万亿级大产业——以电子信息为主的高新技术产业,以新能源汽车和航空制造为主的先进制造业,以枢纽经济、门户经济、流动经济为主的商贸物流业,以及万亿级文化旅游大产业。

城市建设飞速发展,城市规模不断扩大——40年建设,让西安的城市面貌发生巨大改变,城市发展新格局逐步形成。《关中平原城市群发展规划》明确西安建设国家中心城市,让西安在全国区域发展格局和国家治理体系中的地位更加突出。“聚焦三六九振兴大西安”,如今西安的城市空间更开放,确立了大西安“多轴线、多中心、多组团”的空间格局和“北跨、南控、西进、东拓、中优”的发展思路,形成“三轴三带多中心”的大西安空间结构。

人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升——改革开放以来,人民群众得到实惠最多、生活水平提高最快,城乡居民生活由温饱不足到总体小康,社会保障事业不断完善。

就业人员持续增加,城镇登记失业率长期保持在比较稳定的区间。一系列促进就业与再就业政策的出台,促进了职工工资稳步提高。居民收入快速增加,城乡居民储蓄存款也大幅增加。

居民消费结构升级,随着居民收入的大幅增加,汽车、金银珠宝等高档消费品成为新宠,城市消费由温饱型向享受型转变。保障体系不断完善。自2005年西安启动农村新型合作医疗试点工作,农村居民的社会医疗保险制度加快推进。

改革开放40年,西安人民的幸福指数直线上升,西安成为“全国十大正能量城市”之一,连续6年被评为“中国最具幸福感城市”。西安着力破解民生“九难”,全面打好脱贫攻坚战,新建改造厕所1668座,被评为“全国厕所革命优秀城市”,成为全国首批“国家食品安全示范城市”……西安成为一座温暖的、充满正能量的城市。出门见绿、移步见景,“八水绕长安”胜景再现,使西安成为“活力水城”、生态之都。谱写发展新篇章。

网络图片

如果说之前西安传统守旧,那么如今西安已成为时髦的“网红城市”。从“西安年·最中国”,到到全球硬科技创新大会、世界西商大会,商业、文化、金融、科技领域的各界精英云集西安,深耕“一带一路”,在交流碰撞中开启新时代新征程。西安成为名副其实的人气之城、机遇之城。

(资料、图片均来源于网络)

编辑:关婧