改革开放,春风化雨,改变了中国,影响并惠及了世界。回望来路,不改初心。从改革发端,到深化改革,再到全面深化改革。无数的惊喜和变化早已证明,不断引伸改革开放的深度与广度,不仅是时代发展的呼唤,更是人民强烈真挚的愿望。

虽然改革开放的春风最先吹暖了沿海地区,但经过了40年的发展,春分吹遍大江南北,作为内陆城市的太原也发生了翻天覆地的变化。

民生:杏花疏影里,吹笛到天明

五一广场的前世今生

很长一段时间,五一广场是太原市的“心脏”。五一广场之于太原犹如天安门广场之于北京。

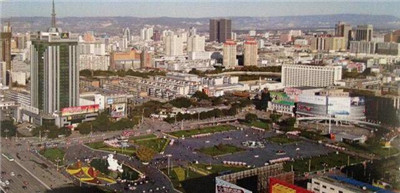

如今的五一广场朝气蓬勃,年轻一辈已经很少有人知道它曾经的模样。

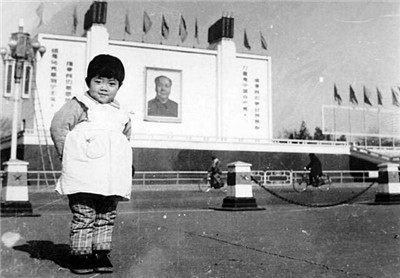

1983年冬,一个小姑娘在五一广场检阅台前的留影。

1951年2月20日。五一广场落成,当时的广场正中是坐北朝南的检阅台和两座观礼台,台前是5万多平米的沥青路面广场,台后建有小游园,园内有假山、喷泉、鱼池、花草松柏。

1987年和1995年,五一广场又先后经过两次改建,改建后的五一广场完全对外开放,接待来自全国各地数以万计的游客。当时太原的出租车还主要是被戏称为“黄虫”的天津大发。

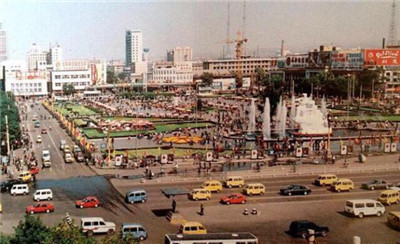

1995年,完成改造后的五一广场全貌。

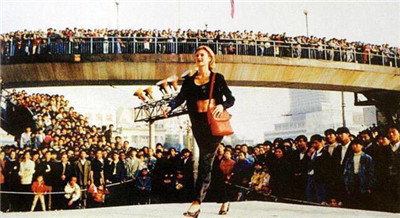

五一广场的完全开放也预示着人们思想观念的解放。图为九十年代,在五一广场百货大楼前举行的模特表演。

而今,你是否还记得大型声光喷泉和巨型城市雕塑“晋泉之声”?体魄高大的两具塑像,置于宽20米,长50米的喷泉池中的高台上,男塑纵情奏笛,神采风扬;女塑仰望长空,心旷神恰。他们的神态预示着渴望太原经济腾飞的到来,预承着更加美好灿烂的明天。

雕像已经随历史远去,广场仍在我们的记忆中。

30年前的迎泽大街

太原的标志——五一大楼:

过去的五一大楼

现在的五一大楼

五一大楼是解放后山西省太原市政府投资建设的一个综合零售百货大楼。1954年元旦,当时按照开业顺序,大楼被定名为“太原市百货公司二商场”,也是太原人最早购物之地。相信太原市大部分人都逛过五一百货大楼,甚至可以说,逛五一百货大楼已经成为了很多市民的一种习惯,就算不需要买东西,也总想进去逛一逛。在上世纪五六十年代,五一百货大楼是老百姓购物的首选。在那个物质生活并不繁荣的时期,五一百货大楼的东西是太原市最全的:裁制新衣的布匹、各种花式的纽扣、必不可少的家用百货……这些物品,五一百货大楼样样不缺。它是太原市第一商店,货品最全,样式最多,每天人群川流不息。

一位经常在五一大楼采购的太原居民说:“我们是七十年代末八十年代初考入太原的一批人,也是靠高考、用知识改变命运的一批人。那时候从偏僻的地方考到省会太原,五一大楼、五一广场那边是我们所向往的地方。那会儿休息的时候,大家都喜欢去五一百货大楼购买东西,逛逛街。那会儿,五一广场、五一百货大楼那边,感觉是太原的标志,来了太原却没去过那边就和没来过太原一样。”

如今,门前的天桥已经拆除。但它依旧伫立在哪里,让我们有空去那转转看看,也算是对历史的一种怀念。

山西大学:

过去的山西大学

如今的山西大学

改革开放前,山西大学的校园范围仅限于除如今北门内的6栋住宅楼之外的北院和南院的物理大楼以及最南边的“海南岛”一带,占地面积约800亩,校园规模不大。那时,山大的教学楼与科研楼是合而为一的,并无单纯的教学楼或科研楼。

改革开放40年来,山大校园的范围几乎扩大了一倍多,占地面积达1900亩。在山大校园新建的用于教学或科研的楼房,在北院,有学术交流中心、专家公寓、国际教育交流学院、文科大楼及其东侧的学术报告厅、文体馆、研究生院楼。在南院,有科技大楼、商学楼及其裙楼、外国语学院、计数楼、中国社会史研究中心、光电研究所、化学化工学院、生命科学学院楼、新图书馆、理科楼、音乐学院、美术学院、环境与资源学院、游泳馆等等。

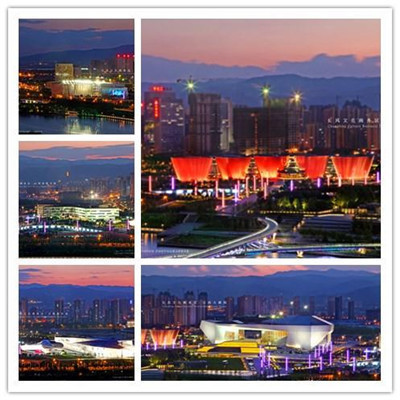

长风商务区:

长风文化商务区场馆有山西大剧院、太原博物馆、太原美术馆、山西省图书馆、山西省科技馆、中国(太原)煤炭交易中心。

交通:生意兴隆通四海,财源茂盛达三江

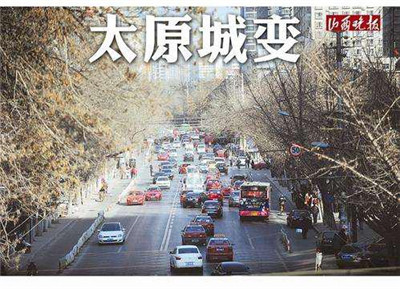

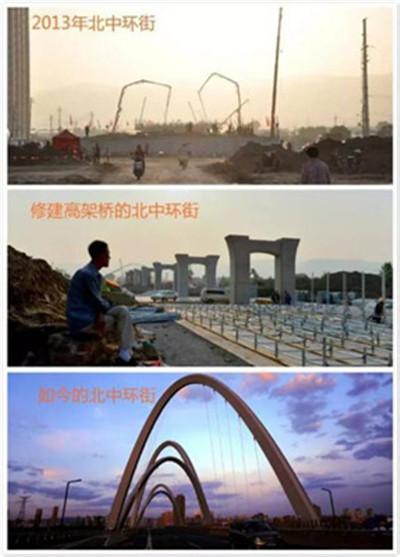

道路——平面交通向立体交通转变

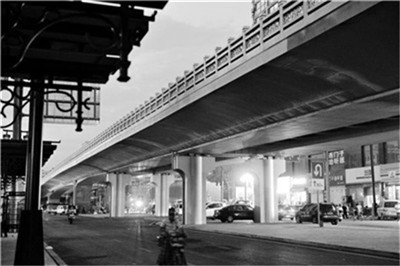

改革开放前,太原城市道路总长仅423公里,道路面积342万平方公里,桥梁57座,原先的太原交通极为不便,道路不通,运输困难。改革开放后,太原市城市道路桥梁等基础设施建设迅猛发展,修成两条贯穿全城的滨河东路和滨河西路,2013年打通了城市道路微循环,加大对大街小巷道路的改造,新建4条立交环路,改造道路105条,总长196公里,总投资230亿元,使全城的交通连成整体,极大地改善了市民出行条件和生活环境。

太原,正式告别了平面交通的时代,步入了立体交通的时代。

过去的五一路

2016年6月28日早7时50分,太原市五一路府西街十字路口,等红灯间隙,太原市民李瑾扭头向五一路改造施工围挡里望去。雏形已现的五一路拓宽改造现场,最后一层沥青已经铺设完毕,灰褐色的路面、清晰的交通标志线、随风摇曳的绿道景观……像是一个久违的老朋友,还没来得及细细感觉“它”的变化,后方司机催促的喇叭声响起,李瑾又要赶路。“每天上下班都要路过这里,五一路改造真的是一天一个变化,速度很快。”在李瑾眼里,五一路拓宽改造不仅牵动着周边居民的心,也是全市人民密切关注的一件城建大事。

五一路修建于1951年,作为太原市最老的城市主干道之一,正如李瑾所说,五一路在许多太原市民心中的分量举足轻重。

道路狭窄,沿线商铺密集,交通压力居高不下,路面状况愈来愈差,地下管网老化……随着时间的推移,五一路改造迫在眉睫。

沿路居民无条件配合改造、水电气暖无缝隙对接改造、施工单位不分昼夜进行改造,从2016月15日开始,一座城市的温暖接力,让五一路拓宽改造创造了速度最快、施工标准最高等多项太原城建纪录。

改造一新的五一路,古色古香的公交站台和优美的镂空护栏令人赏心悦目

五一路拓宽改造中,首次尝试使用好看又实用的异形景观桥;下穿工程节点,贴心设置了遮光带,让司机从亮到暗有了视觉缓冲;为了细节完美,百余施工人员拿上钢丝球像是擦洗自家墙面一样,对4.8公里路面的墙体部分进行了手工打磨……

像是一件珍品,经过数千工匠的精心雕琢,五一路已全新亮相。

铁路:(高铁)

作为城市变迁中的地标,它见证了太原近40年的发展。

2014年7月1日,太原南站正式投入运营。山西正式步入“高铁时代”。

太原南站是华北地区第二大铁路交通枢纽

2014年7月1日,大西高铁(太原南至西安北)开通,实现了太原到西安的全程直达。两地相距567公里,动车组时速250公里,太原到西安的时间由原来的10个小时缩短到3个小时,使“千里秦晋一日还”变为现实。

2018年7月1日,太原南至杭州东线路的开通,将原来20多个小时的车程缩短至8个小时,使“中午在太原吃饭,晚上到杭州游西湖成为可能”。大西高铁与石太客专、郑西客专、西宝高铁、西成高铁等连为一体,构成连接北京、河北、山西、陕西,以及华北、华中、西北、西南的高标准铁路客运网络,推动了沿线区域经济发展。

今年7月2日,太原到杭州高铁正式开通,至此,太原实现了连江浙、抵潇湘的互通。继此前到沈阳、上海高铁开通之后,此次太原到长沙、杭州高铁的开通,使得山西8小时高铁经济圈再次扩容,我们太原人们的出行会更加的便捷。

随着太原至杭州路线的开通,截至目前,太原已开通前往沈阳、上海、南京、兰州、哈尔滨等多地的高铁。运行时间多数在5个小时左右,一般不超过8个小时。7月1日零时起,随着新的全国铁路列车运行图实施,中国铁路太原局集团有限公司管内新增5对旅客列车,其中太原南至长沙南、杭州东分别增开1对高速动车组列车,山西8小时高铁经济圈再次扩容,实现了连江浙、抵潇湘,对山西打造“国家全域旅游示范区”,促进三晋与长江经济带城市间经济生活往来具有积极的推动作用。

地铁:

2012年6月18日上午,《国家发改委关于印发太原市城市轨道交通近期建设规划(2012-2018)的通知》传至轨道办,这标志着太原市的轨道交通规划已获得国务院批准。太原的城市轨道交通领到了“准生证”。线路网络分别由太原市轨道交通网(包括市域2条)、晋中市轨道交通网、潇河产业园区轨道交通网组成,总规模279.9公里,合计总里程529公里。

2016年3月11日,太原地铁首条线路2号线一期工程正式全线开工建设,预计2020年10月试运营。1号线西起西山矿务局,东到太原武宿机场,预计2023年通车。3号线北起柴村,止于东峰站,预计2018年开工,2022年通车。

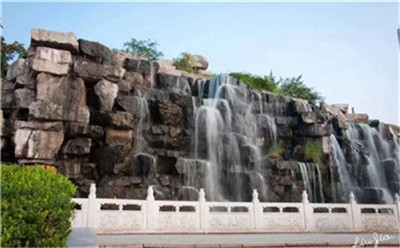

2016年3月,为配合地铁2号线施工,太原市迎泽公园假山开始拆除。迎泽公园假山,这座于1976年无意形成的景点,随着城市规划建设的脚步,即将消失在公众视野中。

承载了几代太原人记忆的迎泽公园假山

随着太原轨道交通建设的全面展开,文明开放富裕美丽的新太原正距离老百姓的期待越来越近。

飞机场:

太原武宿国际机场

创新:丹心未泯创新愿,白发犹残求是辉

成立20多年的老企业太原锅炉厂成功“蝶变”——循环流化床技术稳占国际相关领域“NO.1”位置

这家企业,2017年完成订货18亿元,已经连续几年保持年均30%的增速。是什么让一家拥有自主创新实力、生产形势良好的企业能够时刻保持自省?

答案就是创新。

1997年1月,太原第二锅炉厂兼并太原锅炉厂组建成立太原锅炉集团。从成立之初的举步维艰、濒临倒闭,到淘汰落后、瞄准领先,再到技术前沿、引领行业,二十年的坚韧跋涉,换来转型发展之路上的成绩斐然。

循环流化床锅炉——这个念起来有点拗口的产品,就是太锅集团的拳头产品。可以说,该集团的发展史就是我国循环流化床锅炉跨越发展的历史。

上世纪90年代末,从美国麻省理工学院归国的清华大学岳光溪教授,正在为其独创的“循环流化床定态设计理论”付诸产品实践寻找合作平台,与正处在“迷茫期”的太锅不谋而合。

一朝相识,成就彼此。

为了让良好的理论真正落到实处,通过近20年艰苦的产学研合作,太锅集团与清华大学联合开办全国首个企业热能工程硕士研究生班,先后有20多人学成毕业后成为集团里的骨干。同时,投入3亿多元的研发资金,打造了一支国内同行业中水平最高、规模最大、实力最为雄厚的循环流化床锅炉与系统专业技术研发团队,把中国的循环流化床锅炉技术引领至国际绝对领先的地位——

第一代规范化的循环流化床锅炉产品,结束了循环流化床锅炉依靠经验设计的历史,颠覆了循环流化床锅炉的传统设计概念;

第二代节能型循环流化床锅炉产品,彻底解决了困扰循环流化床锅炉发展的“电耗高、煤耗高、磨损严重”三大世界性难题;

第三代超低排放循环流化床锅炉产品,颠覆了锅炉烟气污染物治理的传统概念,不仅是对节能型产品的传承与发展,也是我国清洁煤燃烧技术的突破,意义重大。

目前,太锅持续加大科技创新投入,年均研发经费投入占到产值的5%;拥有300多名科技人员组成的循环流化床专业研发团队;建成国内顶尖水平的清洁煤技术研发中心、国际一流工艺装备水平的循环流化床锅炉与环保产品制造基地;具备60万千瓦级别超超临界循环流化床锅炉的研发与制造能力,产能达到了每年500万千瓦以上。

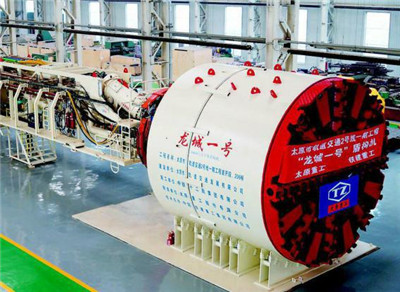

太重集团研发团队打造的盾构机在地铁施工中大展身手,再次完美演绎“中国制造”

1996年参加工作的李海涛,一入职就进入太重轨道公司的前身——钢轮公司。工作已经21年的他笑着说:“我的青春在太重,太重的发展有我一份。”

“从1996年太重轨道交通产品的艰难起步,到2004年进入低迷状态,再到2005年的高速发展,可以说,过程很艰辛,但收获是巨大的。”2007年,太重轮轴分公司成立;2009年,新建的轮对厂投产;“十一五”末,投资20多亿元,在当时的太原经济区建设高速列车关键零部件国产化项目(太重铁路工业园);2012年10月,当今世界最先进的车轮生产线锻轧线热负荷试运行,成功出品第一批参数合格的车轮。这条生产线,也成了世界上自动化、信息化、数字化程度最高,单线生产能力最大的车轮生产线。

由单件小批型到批量规模化,由蹒跚学步到国内第一,由连年亏损到现在盈利,转变的不仅是拥有了世界上生产效率最高的生产线,拥有了更加整洁的生产环境,更是产品研发、信息系统、生产技术的创新发展理念之变,更是在探索和创新中走出的转型之路。

过去,太重轨道交通产品的年生产能力只有几千片车轮,而现在,新轮线热线产量突破4万片,“中国制造”唱响全球。

现在的太重,是国内唯一一家同时生产轨道交通用车轮、车轴和轮对的企业。太重轨道交通公司成为从事轨道交通车辆关键零部件研发、设计、制造和专业服务的国际企业,产品覆盖机、客、货、动、城轨等全系列各种规格型号的轮、轴及轮对,在国内外得到了广泛应用。

2017年9月,太原重工轨道交通设备公司完成首批供欧洲庞巴迪客车轮的交货工作,实现了高端客车轮进入欧洲市场的突破。10月份,取得德国 DB 车轮、车轴和轮对组装认证正式证书。目前,太重已成为北美本土之外第一大轮轴供应商,欧洲本土之外唯一拥有轮、轴、轮对供货资质的企业。

“不仅如此,我们还是印度、土耳其、东南亚国家最主要的轮轴供应商。”李海涛骄傲地说。

太钢不锈——成功生产出具有国际先进水平的碳纤维产品,并达到全面量产,助力我国成为世界上第三个可以生产宇航级碳纤维的国家

对太钢来说,2017年是一个注定要被铭记的年份。

2017年6月22日下午,习近平总书记来到太钢钢科碳材料有限公司,视察T800级高性能碳纤维生产线,了解生产工艺,察看成品展示,同现场科技人员交流,勉励他们发扬工匠精神,为“中国制造”作出更大贡献。

半年后, 2017年12月28日,太钢钢科碳材料有限公司千吨级高端碳纤维二期工程顺利建成投产,目前所有设备运行正常,生产运行达到设计水平。

“我们没有辜负总书记的嘱托!”太钢钢科碳材料有限公司总经理常春报动情地说,二期工程从开工到投产只用了8个月,关键设备实现百分之百国产化,掌握了核心制备技术,加速推动高端碳纤维产品的系列化,有效增强了对相关行业未来需求的保障能力。

碳纤维,被誉为“黑色黄金”,是一种含碳量在90%以上的强度高、重量轻、耐腐蚀、热膨胀系数极小的新型纤维材料,广泛应用于航空航天、军工等领域,核心技术被少数国家垄断和封锁。

高端碳纤维材料取得重大突破让人欣喜,采访中了解到的两个数字更让人鼓舞:177名职工中,技术研发人员占比近六成,钢铁去产能转岗分流职工占比达八成。

创新,正在三晋大地生根落地、开花结果!

一带一路:喜迎天下八方客,恭候人间四海人

开放精神是三晋优秀传统文化的重要特质。开放精神是山西历史发展前进的不竭动力,是晋商走向世界创造辉煌的文化名片,是打造内陆地区对外开放新高地的宝贵财富。

山西是“一带一路”先行者。山西历史上是“一带一路”大商圈的重要组成部分;山西是丝绸之路的重要源头,“玉石之路”的中转基地;山西是丝路的重要枢纽,东西方文化融合的重要节点;万里茶道既是丝绸之路的延续,又是贯通中俄、中欧的国际通道。

以开放精神推动“一带一路”再实践。习总书记亲临山西视察,为“一带一路”再实践指明了方向;新理念新思想新战略为“一带一路”再实践提供了遵循,创造了契机;山西融入“一带一路”具有独特的地理优势和便利条件;山西由“乱”转“治”,由“疲”转“兴”,势头强劲,开放发展新实践方兴未艾。

改革释放了巨大的生产力,开放则为我们引入了无穷的活力。1978年,松下电器成为第一家进入中国的外资企业;四十年后,太原人的生活早已与国际全面接轨。与此同时,越来越多的国内大企业、大集团踏歌而来,在太原建功立业、造福一方。太原从没有像今天这样,四海咸聚,八方客来。

历史上,太原曾一度走在全国改革开放的前沿,创造了"纵横欧亚九千里,称雄商界五百年"的辉煌,成就了引以为荣的晋商精神。晋商崛起,靠的就是敢为人先的首创精神、艰苦创业的奋斗精神。作为新时代的太原人,更要把这种精神传承下去,内化为这座城市的基因,在新一轮改革开放中重塑太原辉煌。

(资料、图片均来源于网络)

编辑:翟晓汀