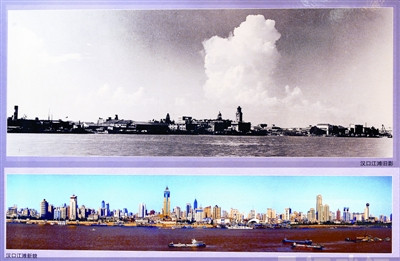

沐浴着改革开放的春风,四十年来,武汉发生了翻天覆地的变化,回望这一历史进程,不仅仅是一个个写满梦想与希望的人生,一段段镌刻时代印痕的故事,更是陪伴、改变和影响着祖国40年的芳华。

今昔对比图(网络图片)

打开全国商贸流通领域市场化的缺口——汉正街

40年前,凭借九省通衢的区位优势和湖北武汉人的闯码头精神,103人沿汉正街摆下小摊,成为新中国第一代个体工商户,打开了全国商贸流通领域市场化的缺口。

1982年8月28日,《人民日报》社论肯定汉正街是中国改革开放的“试验田”和“风向标”。中国市场经济取向的经济改革迎来了转折点。

如今,汉正街悄然破茧成蝶,向时尚迈进。本世纪初,汉正街面临着巨大挑战:市场萎缩、业态落后、基础设施缺乏等,“转型”“振兴”提上日程。

武汉汉正街牌坊

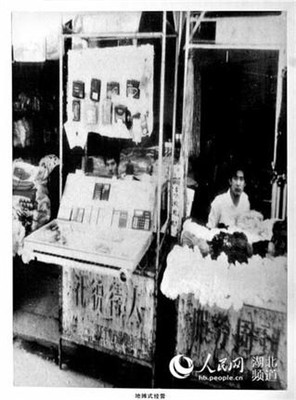

全国最早的室内服装专业批发市场——武汉汉正街服装交易大楼(1990年4月)

由15元钱开始的传奇创富故事——“买全国,卖全国”的汉正街云集商户1.8万余户,各类批发市场54个,年交易额近千亿元。

然而,“彼时,做生意,被抓住是要坐牢的!”年近8旬的郑举选年幼时视力严重受损,作为汉正街最早的那批个体工商户之一,曾是大名鼎鼎的“盲侠”。如今,杖朝之年的他,在汉阳墨水湖畔的一个院子里,靠一台收音机关注着外面世界的一举一动。

19岁起,郑举选就在汉正街摆摊卖点“针头线脑”,还曾偷偷组织了一支盲人小商贩队。

上世纪80年代初的汉正街个体摊棚

1979年,1632米长的汉正街,103位待业青年经工商登记成为全国首批个体经营者,在这里摆起了摊子。

时年39岁的郑举选接过15元换来的个体经营执照后,摆出竹床卖起扣子。市场的力量不可阻挡。汉正街的小商品激活了个私经济的春水,推动中国向市场经济转轨。

“汉正街那时车如流水马如龙,热闹得不得了。”郑举选如鱼得水,开始大进大出地批发经营。一度穷得生计都难以维持的盲人郑举选,成为汉正街个体户中最早的万元户、百万元户、首富。

在汉正街,同样的传奇创富故事每天都在上演。到上世纪80年代中期,汉正街的商品已辐射到全国20多个省市区,一跃成为“天下第一街”。“扣子大王”“玩具大王”“气球大王”……一时间,各种“大王”引来各色人等频频造访汉正街。

“对外开放看深圳,对内搞活看汉正街。”中南财经政法大学朱延福教授说,没有汉正街的体制机制创新,就没有今天中国商业的繁荣。汉正街对改革开放的贡献不亚于安徽小岗。

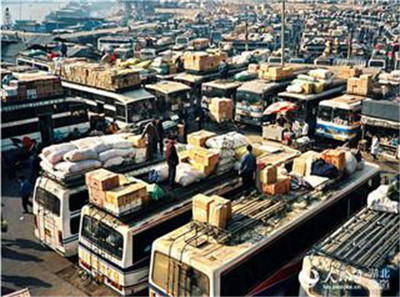

武汉第一个市场客运中心——武汉汉正街客运中心(1995年元月)

桎梏:模式落后难再续——在汉正街创办电商创客孵化基地的王红涛,他和他父辈的人生也随着汉正街的发展起起伏伏。“当时,汉正街生意红火,吸引着大量外地经营户,本地不少居民纷纷将房子出租。几乎每条小巷,都被摊群塞满。”王红涛的父辈曾挤在摊群中吆喝叫卖。

王红涛在汉正街开了家服装店,不大的房间里,摆着密密麻麻的机器。在汉正街市场方圆1.67平方公里的区域内,聚集了不少像他家这样大小的作坊。为了降低成本与快速适应市场,汉正街萌芽出“前店后厂”模式,而正是这种小作坊模式为汉正街的发展埋下了诸多隐患。

昔日的汉正街集散地——东汉正街车站

汉正街管委会负责人介绍,当时,汉正街区域内商铺、仓储、加工、住宅高密度混杂,已超出城市中心的容纳极限,带来消防、交通、治安、环境等一系列突出问题,虽经历了无数次拆迁改造,但乱象依然无法根除。后起于自己的浙江义乌等同类市场,不经意间竟已是后浪逐前浪。在敢为天下先之后,汉正街蹒跚的步履中流露的是再创造性的不足。

朱延福教授认为,改革之初,汉正街凭借商业模式创新改革跑在全国前列。30多年过去了,汉正街依旧以中低档商品批发为主,重复着传统经营模式:现金、现货、现场交易。这种模式带来了火灾隐患、拥堵等诸多弊端,低级形态的批发模式注定要被淘汰。

“天下第一街”“中国改革开放的风向标”的汉正街,如今又到了一个历史转折点。

目前的武汉汉正街品牌服饰批发广场

蝶变:向时尚汉正街竞发——当时“汉正街货”成为“水货”的代名词。服装设计抄袭严重,当下流行什么款式,在汉正街就一定能找到同款。

靠卖“爆款”让不少汉正街人捞到了自己的第一桶金。不过好景不长,人工紧张、成本高企、赊账压货严重等问题突显。

2007年王红涛接触电商,他的几款衣服突然在网上“走红”,“一瞬间,我完全被颠覆了只做线下的传统观念,开始尝试线上和线下结合的销售方式。”2013年他关掉了实体店,专心经营网店,创建了汉正街服装批发网络平台。“改变汉正街的力量一定是互联网。”王红涛说。

如今,汉正街通过互联网开拓网上销售渠道的商户达到6800家,约占商户总数的38%。

如果说电子商务是汉正街人绕不过去的坎,原创设计就是汉正街发展的必经之路。

在广州等地做了一二十年设计的郑飞,3年前回武汉建了自己的男装工作室。5月15日,他将营业执照注册地搬到汉正街。郑飞坦言,原创设计是服装行业的灵魂,抄袭爆款可以快速盈利,但没有话语权,只能是别人的附庸。越来越多的设计师入驻汉正街。

网络图片

在汉正街“二次创业”的途中,越来越多有活力、有思想、有学历的年轻人加入到时尚汉正街的创业大潮中。

在汉口沿河大道,翠园礼业公司数千平方米的展厅内,3万多种礼品琳琅满目,老板王康毕业于华中科技大学少年班,拥有计算机硕士学位,是汉正街首个硕士创业者。他说,公司已将大数据应用于客户服务中,希望做成“服务全国的礼品平台”。

复星、绿地、香港恒隆等“大鳄”扎堆落户,武汉国际时尚中心、汉正街金融岛、绿地长江中心、恒隆广场等一批投资过百亿的现代商贸、金融项目落地,汉正街的商业版图彻底重构。

“商业体从280万方到现在的120万方,专业市场从100多个到现在的46个,汉正街改变了商品散乱杂的老面孔,以时尚原创服装为主。”汉正街管委会副书记何博介绍说,“汉正街正加快形成创意设计引领、线上线下融合、服务功能齐全的产业发展新格局。”

书写新民营经济传奇

光谷,从当初的一条街,到一片高科技园区,再到一座现代新城,平均每天新增企业59家。

光谷(网络图片)

新的创业传奇在光谷上演,这一次属于年轻的互联网科技新贵。

毕业于武汉理工大学的80后男生张文明,和他的好友陈少杰,低调地做着一家名为“斗鱼TV”的网络直播平台。直到2016年,当斗鱼直播获得B、C轮两轮融资共20亿元的消息被披露时,人们才知道:在武汉竟隐藏着这么大一只“独角兽”!

知识经济时代,人才价值凸显。2017年,武汉启动“百万大学生留汉”工程,将落户程序简化到零门槛。华中科技大学2017届陕西籍毕业生申少亚,和女朋友双双留在武汉工作。这一年,武汉新增大学生落户14.2万人。

能让“申少亚”们留下来的,不仅仅只有“零门槛”落户政策。2016年,武汉GDP达到11912.6亿元,首次跃入“万亿俱乐部”,全国排名第9位,2017年,继续攀升到1.34万亿,武汉正在重回一线城市,其强劲的发展潜力,让年青人们充满乐观和期待。

武汉交通新格局

在没有长江大桥的年代,武汉人交通全靠走,过江靠轮渡,运输靠码头。自从“一桥飞架南北,天堑变通途”,武汉的交通就不再局限于三镇,而在两岸。

航拍武汉长江大桥。新华网发(闵任之 摄)

网络图片

80年代

水——轮渡连接武汉三镇

那时,武汉的长江上只有一座长江大桥,立交桥在87年才有第一座,公交线路也少,市民过江多半依赖渡船。

网络图片

1981年4月6日,武汉市开辟第一条车船联运航线,以汉口粤汉码头和青山红钢城码头为两岸基地,形成水陆联运一条龙。武汉轮渡鼎盛时期一度拥有客运航线18条、渡船48艘、年客运量1.4亿人次。老一辈的人们多半都还记得在码头排长队等候坐船过江的感觉,从那个年代过来的老轮渡人会毫不夸张地说,越是到年节,轮渡人越是忙得不可开交。

陆——手风琴公交、二八自行车、绿皮火车

上世纪80年代:做的哥可当上“万元户”。

起步价在12.6元,加之人们收入普遍增加,在站点排队租车、电话预约租车的乘客络绎不绝。到1985年时,全市出租汽车公司已拥有皇冠、菲亚特、日野、丰田、三菱等十余种车型,在汉口站、武昌站等15个客流密集地设有站点。

网络图片

80年代,没有和谐号,4个小时到广州根本想都不敢想,绿皮火车还是烧煤的,车厢里没有空调,用的还是硬板火车票,去一趟义乌要花60块钱。

武汉的公交上下车要掏两次票、并且坐车越远越贵,线路少车少,坐车挤,等车时间长。

网络图片

有句话就很好概括了当时坐公交的乘车体验:冬天吹得人发抖,夏天挤出一身油。

汉口人去武昌,坐车到航空路,转一趟过长江大桥的车到大东门,再转车去武昌各个方向。

网络图片

那个年代,虽然轿车不像现在普及,但是单车基本上每家每户都有一辆。

空——1986年,航空事业的开始

说起航空交通,老一辈武汉人第一反应就是南湖机场,20世纪80年代中期的南湖机场,已成为一个初具规模的中型现代化机场,是湖北省最大的民用航空港,也是国内航空干线的重要枢纽之一。

网络图片

1985年,南湖机场共完成旅客吞吐量23.34万人次,货物吞吐量4764吨,起降飞机13058架次。到1985年底,武昌南湖机场营运的航线共18条(其中过境航线9条,自营航线9条),从武汉能直达12个全国大中城市。

21世纪

水——轮渡成了观光打卡点

2000年,白沙洲长江大桥建成通车后,货车允许通行,车辆改走大桥,当年12月,沌口至洪山西湾汽渡航线退出历史舞台。

白沙洲长江大桥(网络图片)

2010年,汉阳锅厂至武昌鲇鱼套航线让位于鹦鹉洲长江大桥建设,宣告停航,目前大桥已经通车,但汽渡码头已经无法恢复。

随着时间推移,我们开始乘坐地铁过江,开始自己驾车穿过隧道。现在,轮渡的运营时间也从曾经的早上5点半到晚上10点,变为现在的早上6点半到晚上8点。不过近些年增开了午夜航线,最晚到晚上十二点。

陆——出租车从54辆扩容至16000余部

2004年7月28日,武汉有了自己的第一条轨道交通——1号线。

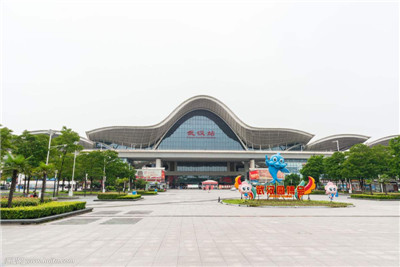

2009年12月26日,武汉高铁站启用——武汉站。

武汉高铁站(网络图片)

此后,从2012年12月28日,地铁2号线一期开通试运营起,武汉的轨道交通就像开了挂,一路突飞猛进。

到目前为止的六年间,武汉建成开通了这些线路:4号线、6号线、8号线一期、机场线、阳逻线(21号线)。

也是这几年,武汉的交通格局越来越趋向多元化,坐的士不再是什么稀奇事,反正出门可以叫滴滴,随时随地都有共享单车骑。客运汽车早就不载货,武汉三镇客运站也不再人满为患。

网络图片

想回趟家,很容易。坐城际铁路,去黄石36分钟;去咸宁28分钟;去黄冈43分钟;去孝感只要20分钟,而这些地方,在以前坐大巴都需要2小时左右。

空——天河机场成为国际机场

截至2017年7月,客运航线:国内111条、国际及地区48条。货运航线:国内6条、国际及地区5条。2017年8月31日,武汉天河国际机场T3航站楼正式启用。

网络图片

武汉的今天,有1条过江隧道,5条过江(长江+汉江)地铁,包括在建共11座长江大桥。

改革开放以来,武汉的交通发生了翻天覆地的变化。

陆港、空港、水港“三港连世界”

融入长江经济带发展,武汉作为湖北省“龙头”,一个国际化、开放的武汉,未来将形成陆港、空港、水港“三港连世界”的格局。

由武汉新港管委会主持打造的两艘“汉申线江海直达1140集装箱示范船”在江苏省扬州市开建,建成后将成为长江中上游最大的集装箱船。中国远洋海运集团有限公司将投资20亿元布局武汉,两年后建成码头和物流园。

武汉新丝路火车(网络图片)

阳逻国际港举行铁水联运一期工程试运营,“中远海运号”集装箱货运班列满载42标箱食用油从阳逻港铁水联运一期工程场站缓缓驶出,在滠口货运站编组后直达成都,铁水联运后全程运输时间比原来全水路模式缩短1周以上。

总投资6.9亿元的武汉多式联运海关监管中心项目开工建设,阳逻港进入铁水联运新时代。集装箱铁水联运辐射范围遍及四川、陕西、甘肃、新疆、内蒙等中西部省份,并与中欧(武汉)班列实施对接。

武汉航交所2016年正式运营,首年交易额突破10亿元,2017年完成交易额突破35.8亿元,去年全国首家支持全流程线上操作的航运综合物流信息平台上线,成为武汉长江中游航运中心建设发展的新动能。

武汉新港空港综合保税区(网络图片)

2017年武汉口岸功能进一步完善。武汉新港空港综合保税区实现港区联动,去年6月通过国家验收,作为武汉航运中心重要功能平台的武汉新港空港综合保税区正式封关运行,成为继武汉东湖综合保税区后又一家正式封关运行综合保税区,成为促进湖北、武汉进一步扩大开放、服务中西部地区崛起的又一节点性事件。

武汉建成阳逻港国家进口肉类、粮食、水果指定口岸,启动建设多式联运海关监管中心。综合保税区阳逻港园区国际商品展示中心正式投入运营,成为湖北首个依托国家一类开放口岸及多个指定口岸的国际商品展示中心。

作为武汉航运中心重要功能平台的武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”通关功能上线运行,标志着武汉“一次申报、一次查验、一次放行”的快速通关新模式初现规模,贸易便利化水平发展将步入快车道,电子口岸功能已经上线运营,目前已与武汉海关及宜昌、襄阳、十堰、黄石、荆州等分关实现业务对接。

武汉自贸片区(网络图片)

武汉自贸片区建设也积极拓展口岸功能,湖北自贸区唯一肉类指定查验场地顺利通过国家检验检疫总局验收。武汉东湖综保区进口肉类指定的查验场正式开通运营。

东湖高新区与湖北机场集团签署协议,双方将合作建设武汉天河机场光谷城市货站,2018年建成运营后,机场口岸服务功能将延伸至东湖综合保税区,进一步拓展武汉自贸片区口岸功能。

网络图片

武汉首条直通欧美洲际货运航线正式通航,满载近百吨车厘子和蓝莓的波音747全货运航班自美国芝加哥飞达武汉天河国际机场,天河机场进境水果指定口岸获批运营。武汉天河机场海关主要负责人表示,开通武汉至欧美货运航线,是湖北省、武汉市全力推进开放发展的重要战略举措,可“落一子”而“利全局”,为本地乃至周边进出口企业开辟一条全新的便捷“天路”,更进一步巩固武汉的地利优势、促进外向型产业加快发展。

看一眼今天的武汉,再回首40年前,无法不让人生出沧海桑田之感慨:长江新城启动建设、中山大道翻修开街、地铁一年开通一条、东湖绿道建成开放、城市空间诗风流转、优良天气数值上升、湖泊治理水质好转……四十年来,千万个“老武汉”、新武汉人,共同建设着大武汉,他们为这座城市奉献着,也被这座城市所滋养。这片土地上,新的生命正在降临,新的梦想正在开花。

(资料、图片均来源于网络)

编辑:关婧