改革开放40年,岁月不惑,春秋正隆。

从凭票购粮,到吃饱、吃好、吃出健康;从几代人共居一室,到布局完善舒适的现代化住宅;从通信基本靠吼,到固话、手机、网络一体化互联互通;从交通基本靠走,到高铁、地铁、飞机、私家车立体化出行……40年来,哈尔滨方方面面发生了翻天覆地的变化,给广大市民带来稳稳的幸福感、满满的获得感。

40年来,冰城居民收入迅速增加,消费水平显著提高,居民生活实现了由温饱向全面小康的迈进。2017年,哈市城镇居民人均生活消费支出25678.8元,比 1978年增长91.9倍,年均递增12.3%。

改革开放40年,看哈尔滨人消费大账单

冰城居民消费水平分阶段快速提高

第一阶段: 1978-1991年哈市消费水平逐步提高,基本实现高水平的温饱。居民收入逐步增加,对食品、衣着等生活必需品的消费质量不断提高,居民温饱问题彻底解决。

1978年: 276.4元1991年: 1391.7元比1978年增长4倍,年均递增13.2%。

第二阶段: 1992-2006年消费领域拓宽,全面建设小康社会。十四大以后,经济体制改革进入实质性阶段,就业、住房、医疗、教育等各项制度改革取得突破性进展,居民消费的市场化程度大幅提高。这一阶段,居民消费高速增长,连续突破几个千元大关。

1999年:生存温饱型消费模式被打破,居民生活逐渐由温饱向小康跨越。2006年: 8515.5元,比 1992年增长4.3倍,年均递增12.7%。

第三阶段: 2007-2017年消费结构升级,居民生活走向全面小康。2007年居民收支增速驶入快车道,获得感显著增强。党的十八大以来,城镇居民恩格尔系数维持在33%以下,居民生活向全面小康水平迈进。

2008年:突破一万元大关。2013年:突破两万元大关。2017年: 25678.8元,比 2007年增长1.8倍,年均递增10.7%。

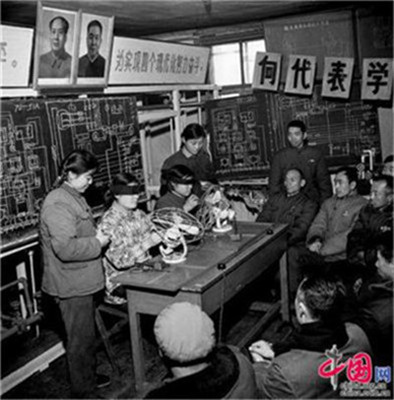

技术练兵比赛。1978年哈尔滨。王福春摄影

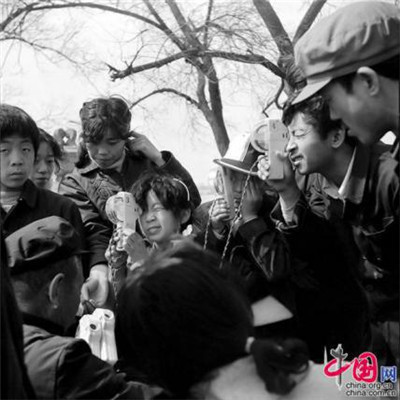

当年的小电影。1980年哈尔滨。王福春摄影

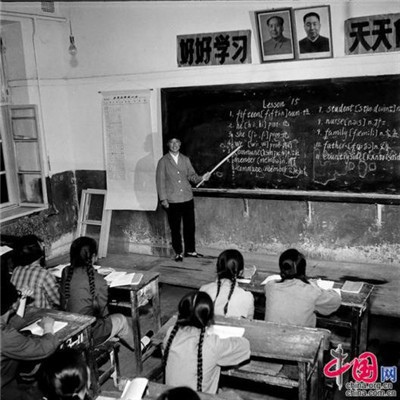

利用小学教室晚上上英语课。1978年哈尔滨。王福春摄影

2002年松花江哈尔滨防洪纪念塔广场江段 邱育嘉 提供

2016年松花江哈尔滨防洪纪念塔广场江段 刘心胜摄

四代“空管”见证龙江民航起飞脚步

一代“空管”白布做降落标志,在卡车上指挥飞机起降

今年71岁的安永福,退休前担任民航哈尔滨空管中心主任。安永福当“空管”时,机场位于现在的南岗区齐鲁大厦一带,叫哈尔滨马家沟机场。安永福是马家沟机场的第一代“空管”。

哈尔滨老机场航站楼。 记者 郭俊峰 摄

退休多年的安永福回忆说,1978年,改革第一年,他当“空中交警”已经有几个年头了。“当时的机场就是一个大草甸子,没有像样的跑道,也没有塔台。”安永福说,为了让飞机安全准确着陆,要在草甸子放置特殊白布作标志。飞机起降时,管制员坐在一个军用卡车改装的指挥车上,通过电台与飞行员进行地空“对话”。这个指挥车被称为“移动塔台”。

当时,马家沟机场只有5条航线,每周起降航班15个,都是白天航班,旅客也很少,一般都是县团级以上干部,有介绍信才可坐飞机。那个时候,飞机的机型很小,噪音很大,飞行速度也很慢,机场设施也相当落后,“移动塔台”空间太小,冬天冷,夏天热,很憋屈,挺遭罪。指挥一架飞机降落,从通过电台联系上飞机到安全着陆,至少需要半个小时。

1979年12月,可起降大型客机的哈尔滨阎家岗机场投入使用,当年,哈尔滨机场年旅客吞吐量实现7.14万人次,这在当时是一次不小的飞跃。

随着新机场的建成投用,“空管”的工作环境有了质的改变,终于从移动变为固定,从地面转移到空中——阎家岗机场修建了28米高的指挥塔台,安永福和同事们真正实现了“在空中管理和指挥”。“如今,阎家岗的塔台已经废弃了,但是它见证了龙江民航起飞的脚步。”安永福感慨地说。

二代“空管”每天十几个航班,指挥手段仍旧“原始”,一架飞机从准备到起飞需要10分钟。

今年59岁的民航黑龙江空管分局副局长万连顺,1987年到阎家岗机场塔台工作。

万连顺刚参加工作时,一个班组就四个人。“那个时候,每天飞机起降多在十个架次左右,航班基本集中在上午,下午三四点钟几乎就没有了。”万连顺说,上世纪80年中期,航班基本都是小型飞机,以苏制的安-2、伊尔-14、安-24、伊尔-18等机型为主;进入90年代,麦道系列、波音系列大型客机开始进驻阎家岗机场。

万连顺告诉记者,那时候一个航班出港手续是非常复杂的:需要通报本场地面气象信息条件和航路气象信息条件,途经航路是否有其他用户限制和临近管制区管制移交。飞机经过自动滑行到等飞线,向塔台发出起飞请求,待符合起飞条件,塔台才可放行。这个过程,耗时10分钟左右。

对于1992年到机场塔台工作,现任民航黑龙江空管分局管制运行部副主任的王学龙来说,“空管”经历有些别样。当年,王学龙从黑龙江大学物理系毕业后,分配到当时的航行科工作,到民航院校经历一年的培训后留在塔台,成为一名“科班”出身的“空管”。

王学龙说,他上班的时候航班量要多一些,但在晚上八点半左右也就结束了。王学龙依稀记得每天工作的程序:有飞机起飞,在起飞电报单上写好收报单位、飞机注册号、起飞机场、起飞时间、目的地机场等,夹在夹子上,通过楼层间的窟窿传递给报台,同事将写好的起飞报单通过电报发给相关单位。

那个时候,驻场单位有20多家,每家都要使用次日的航班飞行计划,不像现在通过电脑就可共享了。“一份写10张,要垫上9张复写纸,要写两份,写得手都酸了,之后通过对讲机通知驻场单位来取。”王学龙说,这样的情况持续到1995年,机场和塔台才开始逐渐用上了先进的电子设备和仪器仪表。

三代“空管”指挥系统升级改造,年旅客吞吐量突破300万大关

1998年7月,哈尔滨阎家岗机场更名为哈尔滨太平国际机场,升级后的新机场可昼夜起降大型客机。

1998年4月,48米高的第三代塔台投入运行,改革开放也迎来第20个年头。这一年,从南京航空航天大学毕业的刘兆民成为哈尔滨机场的第三代“空管”。

“刚开始,工作还是比较轻松的。每天航班在40架次左右,一般晚上10点钟就能结束工作了。后来,每个班组值班人数逐渐在增多,工作也越来越细化了。“一个人在塔台工作的时候,不会再有了,因为航班量在成倍增加。”刘兆民说。

在刘兆民的记忆中,1998年刚参加工作的时候,电脑已经在办公中应用,但那时的电脑远没有现在的“智能”,更没有实现信息的网络化,无法直接应用在空管工作中。2003年后,随着各种空管辅助设备的广泛使用,比如电子进程单、航站自动重播系统、气象网络终端等设备逐渐在管制运行中发挥作用,电脑逐渐成为管制员的得力“助手”。

随着改革开放步伐加大,进出港的飞机架次不断增加,塔台管制手段也在不断更新。逐渐启用了一二次监视雷达,通过雷达屏幕对飞机的起降实施监控和指挥。仪表着陆系统、甚高频通讯设备、多普勒气象雷达逐渐开始成为主角。

2003年和2005年,旅客吞吐量又先后突破200万和300万大关。2011年,达到784.15万人次。

四代“空管”:每3分钟一架飞机落地,每1分多钟一架飞机起飞,年旅客吞吐量突破1800万人次

1985年出生的张刊,2008年从中国民航大学交通运输专业毕业,来到哈尔滨塔台,她是黑龙江空管分局第一个从民航院校管制专业毕业的女“空管”。

新落成的哈尔滨机场航站楼候机大厅。 记者 郭俊峰 摄

张刊参加工作的时候,塔台已经由雷达监控下的程序管制变成了雷达管制,管制手段的改变也提升了工作方式,提质增效显著。塔台自动化系统是第一套国产自动化设备,内话系统是SITTI内话,功能相对比较单一。随着航班量的增加,SDD系统也在不断升级。现在,塔台管制手段主要采用雷达引导、平行偏置、流量控制以及开放席位等,包括放行指令都由“语音指令”变为“数字指令”。

2008年,更是哈尔滨民航事业发展的一个重要时间节点。“我参加工作那年,航班量增长速度非常快。”张刊说,那个时候平均每天的航班量在150架次左右,工作紧张程度比前辈刘兆民那个时候迅速提高了很多。

2008年之后,外航航班从每天十几架次逐渐增加到五六十架次。“尤其是2015年前后,外航的航班量攀升速度非常快。”张刊说,这些外国航班来自北美、俄罗斯、日本、新加坡、韩国等国家,而且以大型客机为主,“我们用熟练和标准的语言进行陆空通信,为外航航班提供管制服务,内心有一种说不出的自豪感。”在塔台上,张刊不仅看到越来越多的外航飞抵哈尔滨,还看到不少国内航空公司的外籍飞行员。

在张刊工作的第十个年头,2017年哈尔滨机场日均航班量达到374架次,年旅客吞吐量达到1881万人次。

哈洽会 架起向北联通世界的金桥

境外38个国家和地区企业参展,60个国家和地区的客商和88个政府、经贸、驻华使领馆及华侨华人代表团参展参会……刚刚过去的6月,黑龙江因第二十九届哈尔滨国际经济贸易洽谈会(简称“哈洽会”)与世界相约,喜迎八面来风。

穿越历史的星空,回望来路,有一个词,一直伴随哈洽会的成长,那就是开放。是开放,推动着哈洽会的日益国际化;是开放,让哈洽会魅力倍增。二十九届哈洽会,不仅见证黑龙江对外开放的历程,更带动国内各省(区)参展商走向世界。今天,在改革开放四十年之际,龙江人自豪宣称:哈洽会,架起了黑龙江联通世界的金桥。

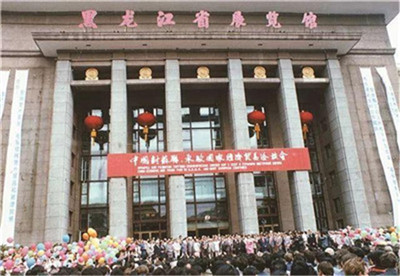

1990年6月6日,第一届哈洽会鸣响礼炮。

第二十九届哈洽会上,位于共享大厅的哈洽会历史回顾展吸引了众人的目光。其中,一位白发苍苍的老人驻足良久,仿佛要通过眼前的老照片穿透尘封的岁月。他叫朱俊峰,哈市小有名气的收藏家,被称为哈洽会的“活字典”,作为工作人员,他参加了第一届到第七届哈洽会的筹备工作,退休之后,仍然每届到展会现场,收集与哈洽会相关的物品,与哈洽会结缘已近三十年。

于是,伴随着朱老的讲述,观看着眼前一帧帧珍贵的老照片,记者重温了哈洽会近三十年的峥嵘岁月。

20世纪90年代,随着改革开放的逐步深入,全省上下对外开放的需求与愿望迫切。1990年6月6日,是我国边贸发展史上值得纪念的日子。那一天,哈洽会鸣响了第一枚礼炮。也就是从那时起,我国打开了通向俄罗斯等独联体以及东欧国家贸易的大门。

迎着开放的世界走来,迎着东北地区的需要走来,哈洽会顺应了历史,历史选择了哈洽会。

哈洽会,为龙江人推开了对外开放的一扇窗。朱老告诉记者,上世纪90年代初期,中国对外交流的活动还比较少,外国人除了在秋林公司和中央大街一带偶尔能看到之外,其他地方还真是难得一见。在这样的背景下,举办哈洽会的消息一经传出,一下子点燃了哈尔滨市民的热情,为了能够一睹展会,很多群众6点多就在当时的省展览馆门口排队等候。那时的哈洽会,还仅仅有883个展位,10个国家、2500多名外商到会,但已足以让市民大开眼界。哈洽会从此一炮而响,随着客商对展位需求的逐步旺盛,展馆的规模也随之不断扩大,经过从省展览馆迁到冰上基地,再到现在的会展中心,两次迁址之后,展馆面积已发展到现在的8.6万平方米。

1996年,第七届哈洽会更名为中国哈尔滨经济贸易洽谈会,由此形成“哈洽会”品牌。

事实上,不仅限于中俄地方合作,秉承“突出俄罗斯、面向东北亚、辐射全世界、服务全中国”办会宗旨的哈洽会,经常被称作中俄经贸合作的“风向标”、“晴雨表”。一直致力于中俄关系研究的当代中俄区域经济研究院院长宋魁认为,哈洽会的历史就是改革开放后我省乃至我国对俄合作的发展史,从1990年只有几个场馆的日用品展会,发展成了中国东北地区、乃至东北亚地区最大规模的展会之一。被写入《中俄联合公报》,其后又升级为中俄博览会,如今又与中俄博览会相互支撑,成为两个重要的品牌展会,成为我省着力优化对外开放新格局的重要窗口和平台。他回忆说,早年俄罗斯客商来到这里是为了采购服装和鞋类等日用商品,而后,是为了采购建筑机械和材料、载重汽车、木材加工设备,如今则更侧重于寻求合作伙伴,实现产业的对接与合作。

(资料、图片均来源于网络)

编辑:翟晓汀