在“憨刀文化创意园”展示的“双创”泥咕咕 袁翊 / 摄

在华北平原与太行余脉交叠的河南浚县,黄河故道的历史风烟与千年庙会的人文积淀相互交融,孕育出独具地域特色的文化土壤。这片沃土不仅承载着《诗经》中“在浚之城”的雅正遗韵,更催生出泥咕咕、民间社火、浚县大平调等众多非物质文化遗产,成为中原文化绵延不绝的活态见证。其中,历经千年传承至今的浚县泥咕咕,以其源远流长的文化底蕴、稚拙灵动的造型语言与赓续不绝的民俗实践,成为中原地区最具标识性的民间艺术形态之一。

近年来,浚县西杨玘屯村作为泥咕咕艺术的主要发源地及传播地,正以这一活跃于百姓指尖的传统艺术为核心抓手,激活乡村振兴内生动力。在守护文化根脉与赋能乡村发展的双重向度上,西杨玘屯村为摆脱“技艺濒危、传承式微”的生存困境,探寻“内生驱动、全域振兴”的发展格局,为非物质文化遗产赋能乡村振兴战略全面实施、乡村振兴战略保障中华优秀传统文化赓续传承提供了宝贵的经验借鉴。

黄土生花:农耕文明的活态记忆

杨玘屯村位于浚县黎阳镇,分为东西两村,两村都以制作泥咕咕出名,西杨玘屯是制作泥咕咕的主要产地,素有“泥塑第一村”之美誉。悠悠千年间,这片土地上的民众在冲积沃土上耕耘垦拓,于烽火硝烟中守望相助,经岁序更迭而积淀文明,最终得以孕育出兼具原始张力与人文意蕴的民间艺术瑰宝——泥咕咕。

泥咕咕之名,源自其独特的声响特质。因其底部留有通气孔,吹响时可发出清脆悦耳的“咕咕”声,故而被亲切称为“泥咕咕”。在漫长的历史进程中,泥咕咕始终恪守古法制作,以黄河故道沉积的胶泥为材,历经选土、和泥、捏塑、烧制、彩绘等数道严苛工序,最终沉淀形成为广大民众喜闻乐见的民间手工艺品。发展至今,这一“掌中巧物”既保留了原始泥塑的朴拙本真,又融入了民间美术的夸张写意,持续传承其粗犷豪放、形象写实、夸张诙谐、灵动活泼的艺术风格。

作为生殖图腾的泥咕咕艺术,与浚县正月古庙会有着深厚渊源,也蕴含着浚县人对生命最深刻的体悟、对生活最朴素的浪漫。在浚县人心中,是庙会养活了泥咕咕,而有了泥咕咕装点的庙会才能多彩绚烂。一方面,泥咕咕作为一种文化商品,其主要销售渠道构建在浚县庙会期间,庙会所提供的消费场域为泥咕咕提供了源源不断的生产动能。纵然是在电商、网购较为普及的今天,为期一个月的会期依然是泥咕咕突破年成交订单量的关键节点;另一方面,庙会作为地域文化传承传播的重要场域,民众的审美喜好、消费数据、供需关系都会反馈于传承创作群体,激励其根据每年销售情况进行反思与改良。在这种人—地—物关系的不断调试中,浚县泥咕咕完成了一次又一次的蜕变,至今仍是正月古庙会中最具代表性的文化符号之一。

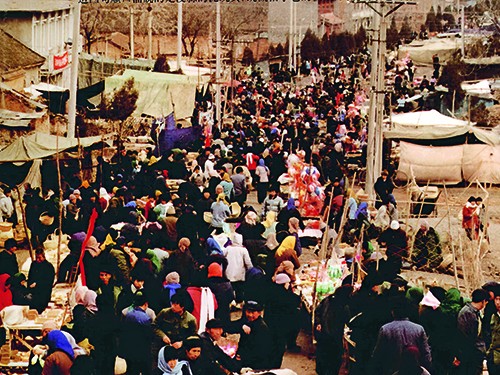

每逢正月初一至二月初二期间,四方游人、八方香客纷至沓来,浚县庙会盛况空前。在完成进香朝拜后,几乎人人都要“捎”几个泥咕咕回家,一来祈求多子多福,二来祝愿孩童健康欢愉。从西杨玘屯村赶来的手艺人,或手提竹篮招揽客人,或沿街摆摊吆喝卖喊,一声声清脆悠扬的“咕咕”声此起彼伏,与铿锵激越的社火巡游、惊险奇绝的高跷表演、灵动曼妙的秧歌舞蹈,共同烘托出浚县庙会最热闹欢腾的节日气氛。

旧时浚县古庙会 来源:《中国民间美术丛书·绝活儿·浚县泥咕咕》

2006年,泥塑(浚县泥咕咕)(Ⅶ-47)入选第一批国家级非物质文化遗产名录,为这项印刻着农耕文明活态记忆的传统手工艺带来了崭新发展机遇,但代际传承断裂、文化空间消解等时代难题同时发出了深切叩问。在文化自觉与生存发展的双重驱动下,西杨玘屯村民众自发开启了将传统文化融入现代生活的探寻。

破茧成蝶:指尖非遗的当代突围

今日的泥咕咕,既是承载农耕文明记忆的民俗瑰宝,也是赋能乡村振兴、激活地方特色产业的重要文化资源。明清鼎盛时期,全村750余户人家中的600余户在农闲时节以捏制泥咕咕为业,这种生产与生活深度融合的地方业态,让“家家捏泥人,户户飘泥香”成为寻常光景,泥咕咕当之无愧成为当地经济发展与文化传承的重要载体。然而步入20世纪90年代,现代工业玩具的迅猛冲击与手工生产效率的天然局限令泥咕咕陷入传承危机。年轻劳动力外流、老艺人年事已高、家庭作坊零散经营、技艺传承青黄不接,致使千年技艺一度濒临消亡。

21世纪初,以“学海泥塑艺术工作室”“学芳泥塑作坊”等为代表的民间作坊与公司企业相继成立,涌现出一批职业、半职业手工艺人,标志着传统家庭作坊式生产模式向职业化创作转型。2006年,在浚县县委、县政府的支持下,传承人宋学海带头成立了“泥塑艺术研究会”,并于2007年牵头组建“杨玘屯泥塑艺术发展有限公司”,尝试以“公司+农户”发展模式提升泥咕咕的定位档次与市场竞争力。尽管由于后续资金投入不足与产业规划的阶段性瓶颈制约,该公司退出历史舞台,但此次探索仍为泥咕咕的今日发展积累了宝贵经验。

面对前期转型的瓶颈,2019年9月,西杨玘屯村以“三变改革”为突破口,组建成立了股份经济合作社、泥咕咕文创产业合作社等五大合作社,同步规划泥塑艺术展馆、泥咕咕千人体验中心、文化研学中心等项目。伴随改革升级,政府大力推进村落基础设施建设,通过道路、水电、通信网络等民生工程的完善,不仅为泥咕咕的传承筑牢了硬件支撑,也切实提升了村民的生活品质,稳定了传承群体的传承之心。

浚县古城中的泥咕咕摊位 蒲娇 / 摄

与此同时,西杨玘屯村深谙“守正创新”之道,一方面坚守泥咕咕手工捏塑、打孔定音、彩绘着色等核心技艺,以传统工序的原生性守护其文化基因;另一方面,主动应对新国潮、新时尚、新风尚的审美趋势,使泥咕咕在新旧交融之间焕发出更为强劲的生命活力。例如,在题材创新层面,以王学锋、宋楷战、宋庆春、王红瑞、李晓雪等为代表的“新生代”传承人,结合传统文化与时兴主题,创作出《瑞鼠献宝》《一鸣惊人》《“黎黎、阳阳”上河堤》等兼具民俗意蕴与时代特征的创新作品,实现了泥咕咕的当代转译与创新转化。在产业升级层面,当地艺人积极与国内多家博物馆及设计师展开跨界合作,共建文创研发平台,开发出既保留非遗核心特征,又贴合现代审美需要的文创产品,推动泥咕咕从单一民俗玩具向多元文化消费产品的升级。

作坊中的泥咕咕成品 袁翊 / 摄

民间艺人正在悉心制作泥咕咕 袁翊 / 摄

2013年,西杨玘屯村凭借泥咕咕这一地域特色资源与相关产业的蓬勃发展,荣获“全国‘一村一品’示范村”称号。这门曾经深陷时代发展洪流、岌岌可危的指尖艺术,通过扎根传统又拥抱现代的实践,以“守正不守旧、创新不离根”的姿态实现了从“濒临失传”到“破茧重生”的关键突围,就此开启“向新而行”的全域发展新篇章。

向新而行:乡村振兴的文化引擎

乡村振兴战略是新时代建设社会主义现代化强国的一项重要任务。西杨玘屯村以“八个坚持”和“三个统筹”为引领,实现了在“生产性保护”方面的破题,走出了一条“政府引导、非遗搭台、市场驱动、社会协同”的活态传承与创新发展之路。

首先,人才培育筑牢传承根基。在技艺传习层面,当地政府积极组织县、市、省、国家四级代表性传承人参与理论研修与技艺培训,着力培养传承群体的自主创新能力。通过定期举办泥艺大赛,为民间艺人搭建起技艺展示、技法切磋与创意碰撞的公共舞台,形成“以赛促研、以研促新”的良好传承生态。在校园传承层面,地方政府立足“非遗进校园”的长效机制,邀请传承人入驻中小学,开展泥咕咕公益教学、知识讲座及实操培训,将非遗课程融入校本课程,增强青少年对泥咕咕的文化认知与身份认同,蓄力培育非遗新生力量。在社会协同层面,依托校园传承辐射效应,西杨玘屯村构建起“学术研究—教育传承—社会参与”全员育人的协同发展网络。截至2023年,依托文化创意园区新时代文明实践基地,举办研学活动超200场、培训班逾100场,吸引超3.6万人次参与。同时,地方政府按照国家对外传播体系的战略部署,推动泥咕咕亮相世博会、国际非遗周等权威文化交流平台,促进村民主动对接国际市场需求。

其次,产业升级构建多元生态。在产业组织层面,地方政府依托非遗“金字招牌”,整合280余家手工作坊,组织成立“泥咕咕文创旅游合作社”。通过产品统一包装、注册、宣传和销售,一举突破“小、散、弱”的传统生产格局,形成全方面、广覆盖、深层次的品牌集群效应。在文旅融合层面,村落与浚县古城、大伾山风景区联合,大力发展泥塑体验游、研学游等文旅项目,年接待游客逾8万人次,成为省内颇有名气的泥塑艺术产、学、研基地。此外,浚县文旅局以夜间经济生态建设为切入点,创新聚焦“夜游、夜演、夜娱、夜食、夜购、夜宿”等文旅业态,将泥咕咕深度嵌入“点亮山水城”灯光秀、非遗市集等文旅活动,融入黎阳“运河人家”等消费场景,推动其在文旅融合与业态创新中实现新生。在场景拓展层面,加强从“掌心艺术”到“空间美学”的创造性转化,为非物质文化遗产融入当代生活场景提供了创新范本。

最后,电商赋能激活市场潜力。在平台搭建层面,线上销售渠道已成为泥咕咕市场拓展的关键驱动力。村“两委”以能力建设为起点,组织村民开展电商知识培训,通过电商平台、直播带货等方式,将销售网络从区域市场延伸至全国乃至海外。在创意传播层面,部分青年传承人充分利用社交媒体,凭借可视化的文化叙事显著增强了泥咕咕的知名度与影响力。以头部主播“泥巴哥”朱付军为例,在6年间深耕内容创作,他以创意短视频的形式于各大媒体平台吸引600余万粉丝,累计视频播放量超30亿次。截至2024年,朱付军已成功帮助130余名艺人售出超20万件产品,开辟出“非遗+短视频”的新型变现路径。在资源整合层面,2025年蛇年春节前后,西杨玘屯村进一步整合产业资源、优化协作机制,通过平台账号运营、短视频推广、达人直播带货等方式,使泥咕咕销量比往年增加4%。特别是电商渠道对全村经济的拉动效应持续增强,预计2025年全村收入将突破4700万元。

此外,在“大力培育乡村工匠,激发乡村振兴动能”的政策指引下,村内已建成36个文化场馆,培育300多家泥塑作坊,培训1000余名手工艺人,培养出20余名各级代表性传承人,从业人员达1500余人。村民人均纯收入达2万余元,部分家庭的泥塑产业收入已占家庭总收入的70%以上,带动西杨玘屯村民得以实现“家门口就业”。

经过20余年转型实践,泥咕咕实现了自“庙会小货”至“国家非遗”的价值跃升。从黄土捏就的祈福玩具,到赋能乡村的文化引擎,浚县泥咕咕的嬗变之路正是非物质文化遗产保护与乡村振兴“美美与共”的生动实践。这片黄河故道上的非遗沃土,今日正以“黄土生花”的韧性、“破茧成蝶”的力量与“向新而行”的勇气,奋力书写着农耕文明与现代乡村深度对话的时代新篇章。

天津大学冯骥才文学艺术研究院教授、中国传统村落保护与发展研究中心主任 蒲娇

编辑:马明