“开庭前5分钟,涉诉产品原型物证就送到了审判席。”回忆起去年一起侵害外观设计专利权纠纷案,上海市第三中级人民法院(以下简称“上海三中院”)知识产权审判庭法官仍记忆犹新。

过去,人工调取同类物证平均需要20分钟,如今,通过法院新启用的“立方仓”智慧物证室,这一时间被压缩至5分钟以内。这一变化的背后,是23平方米智能仓储对传统200余平方米物证室的效能替代,更是司法领域科技赋能的一次成功探索。

传统困境:物证管理遭遇瓶颈

作为国内处理复杂案件的重要司法机构,上海三中院年均受理知识产权等案件超千件。然而,随着案件数量的激增,传统的物证管理模式逐渐暴露出诸多弊端。

“一起知识产权案件,往往涉及数百件形态各异的物证,从产品原型到技术文档,管理难度极大。”上海三中院物证管理处工作人员回忆道。过去,总面积超过200平方米的物证室被分隔成多个房间,空间利用率却不足40%。堆叠存放导致物证查找如同“大海捞针”,人工调取平均耗时20分钟,高峰期案件流转常常因此受阻。

更令人担忧的是,人工分拣不仅存在差错风险,且存取记录难以实现全程电子化追溯,为司法公正埋下了隐患。面对这些挑战,上海三中院决心对物证管理模式进行一场彻底的数字化革命。

科技破局:智慧系统重塑物证管理生态

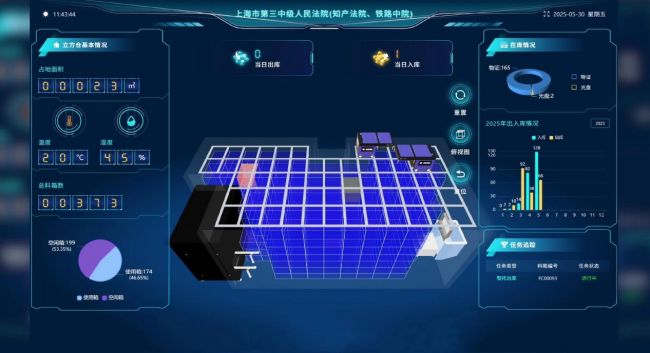

为确保技术的前瞻性与可靠性,上海三中院经过多方比选,最终决定引入由国内领先的智能仓储解决方案提供商——方仓智能所提供的“立方仓”。走进上海三中院的“立方仓”智慧物证室,首先映入眼帘的是一个高度集成的自动化仓储系统。两台高精度仓储机器人,在模块化网格中自如穿梭,快速完成物证的存取操作。

“这套系统的核心优势,在于实现了物证存储的超高密度。”据现场工作人员介绍,在20余平方米的紧凑空间内,通过立体无缝堆叠技术,新系统容纳了400个标准物证箱,存储容量较传统货架提升了2.5倍,使法院在原有场地基础上,物证存储能力扩展至原来的3倍以上。

然而,革新远不止于此。系统配备了先进的国产化操作系统,构建起物证管理的三维数字孪生模型。管理人员通过可视化界面,即可实时监控物证位置、温湿度数据及设备运行状态,历史操作记录被自动留存,实现了全流程电子化可追溯。

效率跃升:从“人找物证”到“物证等人”

“过去,我们需要花费大量时间在库房中翻找物证,有时甚至会因调取延迟影响庭审。”上海三中院一位知识产权案件法官感慨道。如今,这一切已成为历史。

在新系统内,管理人员只需通过电脑或移动端下达指令,机器人便会自动抓取存储箱,精准送至分拣台。据统计,每日可处理的物证出入库申请从30件提升至200件以上,物证调取时间从平均20分钟压缩至最快1分钟内。

“在一次专利侵权案审理中,我们需要紧急调取15件涉诉产品原型,系统仅用3分钟就完成了全部出库,比过去至少提前了30分钟,有力保障了庭审准时进行。”该法官分享道。这种效率的提升,直接转化为当事人满意度的大幅提升,也让法官能够更专注于案件审理本身。

公正守护:全流程可追溯筑牢司法防线

对于司法机关而言,物证管理的安全性与公正性至关重要。“立方仓”智慧物证室的全流程电子化追溯体系,最大限度杜绝了人为干预的可能,系统生成的不可篡改记录,为司法审计与廉政监督提供了客观依据。

“智慧物证系统不仅是一次技术升级,更是司法公正的‘守护者’。”上海三中院工作人员强调,通过减少人工干预,系统最大限度降低了物证管理风险,而全流程数字化,则实现了证据链的完整留存,为司法公正提供了坚实的技术保障。

标杆示范:引领司法智能化新趋势

上海三中院的智慧物证管理实践,不仅是一次技术应用的成功尝试,更是司法机构在数字时代寻求高效、公正与安全保障的一次有力探索。

“物证管理智能化不是终点,而是司法数字化转型的新起点。”该院负责人表示。未来,上海三中院将推动物证数据与审判系统深度融合,拓宽应用场景,如通过AI分析物证关联关系,为法官提供证据链梳理辅助,进一步释放技术对司法生产力的解放效应。

在数字化转型的深水区,上海三中院以此次智慧物证室的建成为支点,撬动了司法物证管理的范式革新,为全国法院的智能化建设树立了新的标杆。

-推广-

凡本网注明 “来源:XXX(非本网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

上一篇: 技术驱动,责任托底——天天有保如何领航保险科技未来