当土坯于掌心悄然苏醒,佘虹友的思绪便飘向紫砂之源,忆起那远古的制陶声响,那是技艺初绽的先声。丁山镇下,七千年陶脉暗涌,他指尖摩挲,似能触摸到岁月深处的神秘纹理,那是紫砂独有的密码,镌刻着历史与传承的痕迹。

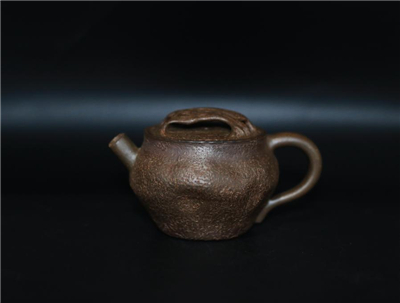

佘虹友,号江左蛮夷,宜兴紫砂艺人、宜兴地区高校客座教授、虹记紫砂柴烧窑主。他从业二十余载,2006年与妻子李桂玲携手成立子诺轩紫砂工作室,并于2012年建立虹记紫砂柴烧窑。佘虹友秉持追求本真朴拙的创作理念,以“空寂”、“意象”美学为主导,致力于将紫砂、陶艺与柴火融合,升华灵感为文化,展现作品多元化。

众人皆称佘虹友为叛逆者,可他眼中的紫砂之道,本就超脱常规。在他看来,紫砂的灵魂并非印款所能定义,而隐匿于泥片搭接的微妙瞬间,那是传统与创新交织的缝隙,藏着艺术突破的可能。他制壶从不拘泥于既定的模式,就像在混沌中寻找秩序,在规则外探索自由。

窑变,是紫砂艺术最公正的裁决者。熊熊烈火中,泥坯经历生死蜕变,或成绝美佳作,或留遗憾瑕疵。但佘虹友深知,每一道裂痕、每一处变形,皆是紫砂的独特语言,诉说着自然与人力的博弈,残缺之处,反而孕育着艺术的新生,如同生命在挫折中展现出的坚韧与力量。

柴烧窑,堪称陶瓷烧制工艺中最为古老且底蕴深厚的范式,早在明朝周高起所著的《阳羡茗壶系》里,紫砂柴烧便已被详实记述,足见其历史渊源之久远。然科技浪潮奔涌,煤烧、油烧、电烧、气烧等新兴烧制方式渐次兴起,逐步取代柴烧,致使柴烧窑渐渐隐没于历史的厚重帷幕之后,柴烧窑所产出的精美绝伦之作愈发凤毛麟角。

佘虹友与李桂玲对紫砂文化满怀热忱与尊崇,于2015年在子诺轩紫砂工作室的根基之上,匠心独运地创立虹记紫砂柴烧工作室,矢志传承并发扬柴烧紫砂这一古老技艺,致力于将柴烧紫砂的独特魅力重新展现于世人眼前。

传统的边界,在佘虹友的思考中不断延展。紫砂艺术的发展,不应是对过往的盲目复刻,而应像一条奔腾不息的河流,接纳当代的思潮与理念,不断改变流向,汇聚新的活力。他将传统与现代元素融合,并非简单的拼凑,而是一种深度的对话,是对传统的尊重与再诠释。

有人将佘虹友的作品比作书法飞白,他却认为更似八大山人的鱼,透着对世俗的超脱与文人的风骨。在他心中,传承紫砂艺术,不是单纯的技艺传承,而是延续先人与天地对话的勇气和精神。他以紫砂为载体,书写着对世界的理解与感悟,每一件作品都是他与时代、与传统的对话。

以“器死道生”表达对紫砂艺术的理解:真正的艺术价值不在器物本身,而在其所承载的精神内涵。他的作品拒绝被束之高阁,宁可在茶客的日常使用中历经岁月,展现生命的痕迹,也不愿成为被供奉的展品,失去艺术的生命力。

新烧的壶生出珊瑚状肌理,让佘虹友对紫砂美学有了更深的思考。宋人崇尚自然的残缺之美,而现代人却过度追求完美。他在壶上刻下又刮去的字句,正是对这种现象的回应,残缺不仅是紫砂的一部分,更是艺术表达的留白,让观者在想象中填补艺术的完整。

暮色笼罩练泥池,佘虹友手中的紫砂仿佛化作流淌的时光。他深知自己不过是文明长河中的摆渡人,肩负着传承与创新的使命,带着古老的技艺与崭新的理念,驶向未知的艺术彼岸。每一次茶汤的倾泻,都是对过去的致敬,对未来的期许,在茶香四溢中,紫砂艺术的哲思与感悟,等待着有缘人的顿悟。

(文/赵菊、图/叶道明)