在太湖西岸的丁蜀古镇,一位紫砂艺术家正俯身于泥凳前。其手指在朱泥与紫泥间游走,光影流转间,一团团朴拙的泥土逐渐显露出器物的风骨。作为江苏省非遗传承人,语冰工作室的主理人,张驰用三十年光阴诠释着对紫砂美学的独到理解——在方圆交错的天地里,寻找东方美学的永恒密码。

“对于紫砂壶造型艺术,可以说千人千面,我们对事物的理解亦是如此。譬如几何中的方圆是一种完美无缺的方圆。然而壶的方圆则被赋予了更多的生命力,表面上看着是圆形,实际其内部是由匠人赋予它独特的气韵所支撑,因而每把壶都有独特的性格。”张驰拾起案头一枚浑圆的橘子,在晨光中缓缓转动。正所谓“方非一式,圆不一相”,此语深刻映照出张驰于创作历程中,对传统范式的突破与创新,以及对美学境界的深度探寻与执着追求,其凭借自身独特的审美认知、精湛的技艺造诣,以及对生活细致入微的洞察与感悟,匠心独运,塑造出形态万千的方壶与圆壶造型。每一把紫砂壶皆凝聚着其巧思与心血,在泥与火的交融中,承载着独特的艺术价值,彰显出鲜明的个性魅力,成为不可复制、独一无二的艺术瑰宝。当水流划过壶身,光影在凹凸肌理间起舞,恰似江南烟雨浸润黛瓦时分的朦胧诗意。

在其代表作《柿园》的创作中,张驰将宋代文人画的高雅意境注入紫砂语言。壶钮取柿蒂之形却似莲花绽放,壶身肌理模拟霜降后的果实褶皱,壶嘴恰似于柿树上自然弯折而下的枝干,弧度柔美,粗细过度恰到好处,短而微翘的形态憨态可掬,出水爽利,其设计与壶身造型相得益彰。此手法让传统吉祥意象焕发出现代审美趣味。张驰说到:“柿的寓意在事,中国人崇尚圆满,柿柿(事事)如意圆满之意,我的作品主要是在作品的设计之上用的心思多一点点,因此,有参照运用到古代和现代的文人墨客的思想意会来呈现作品的形,让作品更具有灵魂和审美力,让人第一眼很直观地触及到壶的美感。茶壶的创新和传承也是两个领域,创新主要是针对当代消费者的审美的作品,传承主要是考虑到紫砂是非物质文化遗产的延续,在这其中,对手艺人来说,如何去变通,即是机遇也是挑战了。”正如每个时代都该有属于自己的文化注脚,我们既要读懂古卷里的平仄,更要写出今人的长短句。

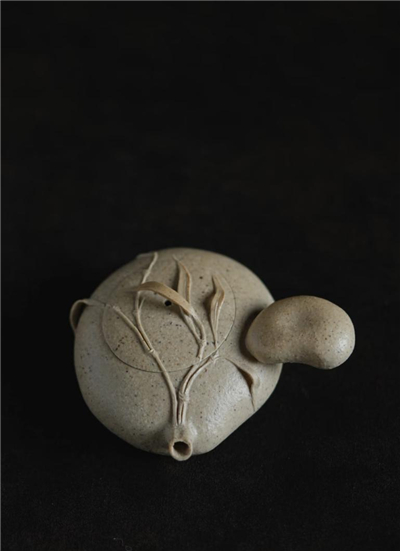

而在《清风竹影》这把壶的设计中,壶身形态灵感源自于悠悠岁月长河中被流水反复冲刷的鹅卵石。其以一种圆润浑融之态呈现在观者眼前,每一道流畅的弧线皆蕴含着自然造化的奥秘,圆润之中彰显出质朴无华又包容万象的气度。而壶身所饰之竹,并非粗枝大叶的寻常模样,恰似春日柳叶般纤细柔美,以极其细腻的笔触与精巧的工艺雕琢而成。此壶看似柔和温婉,却在细节之处暗藏锋芒,尽显外柔内刚之韵。竹子的灵动与坚韧,石头的沉稳与坚毅,二者相互交融。竹之动,石之静,动静之间,宛如奏响一曲和谐的乐章;竹之柔,石之刚,刚柔并济,恰如太极之阴阳流转。它们相互映衬,将竹石骨子里的清逸风骨与深邃清幽完美呈现,仿佛在诉说着千百年的文化传承与匠人对自然、对艺术的深刻领悟,让人在欣赏之际,不禁沉醉于这独特的艺术魅力之中。

窑火不熄处,匠心自长青。张驰,这位紫砂艺术的虔诚行者,内心笃定,始终坚信真正登峰造极的紫砂艺术,绝非是与时代的简单割裂,而是一种跨越时空的对话与交融。它应如饱经岁月摩挲的古卷,每一处细微的褶皱,皆为历史沧桑的深情注脚,沉淀着千年的文化记忆与人文精神;又似穿透云层的新日,折射出现代审美的熠熠华光,洋溢着当下时代独有的朝气与革新气息。既要于纷繁表象中抽丝剥茧,瘦尽繁华,以彰显紫砂艺术本真的风骨,那是一种超脱世俗的质朴与坚韧;更要在时光的无涯荒野里,穿透层层迷雾,漏过时光,让纯粹的本真与醇厚的韵味显露无遗。当他手中的刻刀,在细腻的泥坯之上落下最后一道痕迹,那瞬间,仿佛是历史与现实的握手言和。绵延八千年的陶文化,正以一种全新的语法、独特的范式,激情澎湃地续写着专属于这个时代的瑰丽诗篇,奏响传统工艺于当代重生的激昂乐章。

(文/赵菊、图/叶道明)