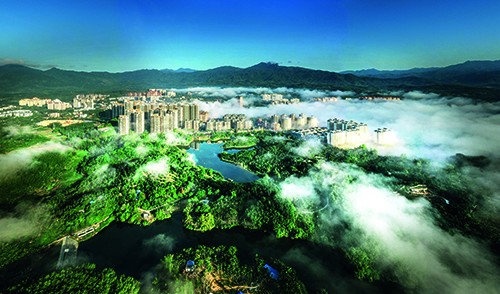

保亭县城云雾缭绕 董文雯 / 摄

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,设立海南热带雨林国家公园是党中央作出的重大决策部署。作为海南热带雨林国家公园建设的重要组成部分,海南省保亭黎族苗族自治县深入学习贯彻习近平生态文明思想,始终坚持党建引领,积极推动生态移民搬迁,不仅让雨林深处的群众告别了闭塞与落后,更在绿水青山间织就了一张生态保护与民生保障相辅相成的和谐网络,交出了一份生态美、百姓富的优异答卷,成为了践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。

走可持续发展之路

保亭县什玲镇水贤村、什东村地处海南热带雨林国家公园吊罗山生态保护核心区,这里是海南热带雨林生态系统的重要组成部分,也是黎族、苗族群众世代居住的家园。长期以来,村民的生产生活与雨林保护存在一定矛盾,一方面,传统的耕作方式对雨林生态造成潜在影响,不利于热带雨林的整体保护和系统修复;另一方面,偏远的地理位置导致基础设施薄弱,村民生活条件亟待改善。

保亭县委、县政府深刻认识到,生态搬迁是深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于海南生态环境保护工作的系列重要讲话和指示批示精神的具体行动,是服务国家生态文明试验区建设、助力海南热带雨林国家公园保护与发展的关键抓手,更是实现雨林保护与群众致富双赢、推动共同富裕的重要路径。生态搬迁工作必须依托党组织的核心引领,把党的政治优势、组织优势转化为统筹协调、攻坚克难的实际行动,以党建红串联生态绿、托举民生富,从而推动生态保护与民生改善有机统一。2021年4月,保亭县以党建为“红色引擎”,全面启动什玲镇水贤村、什东村生态搬迁工作。2022年7月,68户生态搬迁群众全部完成签订《生态搬迁安置补偿协议》,拨付生态搬迁补偿款和奖励资金共10527.98万元。2022年9月,完成生态搬迁的任务目标,68户村民顺利搬入新居。2023年9月,完成老村建筑物整体拆除,成为全省首个完成拆除生态搬迁原住址构筑物的市县。自生态搬迁群众迁居以来,保亭全力推进地块划分、生产道路和生产用电配套等收尾工作,为搬迁群众稳定生产、持续增收奠定了坚实基础,走出了一条党建引领下“生态美、百姓富”的可持续发展之路。

落实“四个坚持”

坚持党建引领,锚定方向筑根基。一是加强组织领导,压紧压实责任。成立保亭县热带雨林国家公园生态搬迁工作领导小组,下设搬迁动员、前期摸排、征地补偿等7个专项工作组。聚焦“搬得出、稳得住、能致富”目标,精准制定《保亭黎族苗族自治县什玲镇水贤、什东村小组生态搬迁实施方案》《保亭黎族苗族自治县什玲镇水贤、什东村生态搬迁补充细则》,明确目标任务、责任分工、搬迁对象、时间节点,落实落细“任务到人、责任到岗、措施到位”的工作体系,为搬迁工作高效推进注入强劲动力。二是加强贯通调度,聚力闭环落实。创新实行“三长联合推动机制”,由县委书记、县人民政府县长、县人大常委会主任共同牵头推动。2021年以来累计开展专项调研15次,召开专题会32次,组织现场推进会22次,通过现场调度、定期会商全面掌握工作动态,及时破解征地补偿、安置选址等关键难题,统筹调配政策、资金、人力等要素资源,构建上下联动、协同攻坚的工作格局。工作过程中,组建由党员骨干牵头的攻坚专班,深入一线掌握实情,带头认领青苗补偿、划分安置生产用地等关键难题,对工作实行“清单化管理、节点化推进”,建立“发现问题—交办督办—整改销号”闭环机制,确保各类问题限时办结、动态清零,推动生态搬迁工作提质增效。三是强化部门联动,协同一体推进。建立跨部门协作机制,形成“一盘棋”推进的工作格局。由林业局牵头,对接资规局划定安置区用地范围,保障建设需求;住建局把关房屋建设标准与风格设计,兼顾功能与民族文化元素;财政局细化青苗补偿、生产补贴等资金拨付流程,确保各项资金及时足额到位;教育局提前介入搬迁群众子女就学保障工作,确保68户搬迁家庭的适龄儿童顺利入学。各部门通过定期会商、信息共享、联合督查等方式,有效破解了用地审批、资金调度、配套建设等跨领域难题,为搬迁工作的顺利推进提供了全方位的支撑。

坚持民生为本,攻坚克难促落实。一是抓因户施策,破解个性难题。各级党员领导干部以身作则、以上率下,带头深入水贤村、什东村搬迁点,通过“亲加奔——干群对话解难题”和政策培训会等活动,累计宣传培训1428人次,把住房分配、补偿发放等惠民政策转化为群众听得懂的“家常话”。坚持“一户一策一党员”,统筹52家县直机关单位与68户搬迁户结成帮扶对子,精准对接,针对搬迁群众情况各异、诉求多元的特点,认真梳理合理诉求38条,坚持“一户一策”精准破解个性化难题。通过“政策讲透+疑虑解开+困难帮办”的组合举措,不仅打通了政策落地的“最后一公里”,更让群众从“要我搬”转变为“我要搬”,为顺利推进搬迁工作筑牢了思想根基。二是抓设施配套,丰富生活空间。紧扣搬迁群众对美好生活的向往,围绕“宜居、宜业、宜乐、宜养”目标,建设配套基础设施和公共服务设施,让新家园既有“颜值”更富“内涵”。搬迁安置区项目总用地面积66亩,配套建设3000平方米农贸市场,建设289平方米公共服务中心,打造2988平方米商业街,以及建有篮球场、休闲活动场地、景观小品等文体设施,同时配套建设室外给排水、室外电气、室外消防、室外安防等设施,保障居民的正常生活。还设有新能源充电桩、地上停车位、绿化、环卫设施等,提升居住环境和生活品质。三是抓政策保障,筑牢安稳底线。构建全方位的保障体系,累计投入1.05亿元用于原址房屋、青苗及地上附着物补偿,投入1.48亿元建设三种户型的两层楼房,切实保障搬迁群众住房和财产权益。优化医疗保障服务,通过上门办理的方式,实现全村357人医保100%覆盖,确保群众就医需求得到全面保障。主动靠前开展产权确认工作,2023年12月完成发放68户生态搬迁安置户宅基地房地一体登记产权证书,为生态搬迁群众稳得住提供了坚强的法律保障。教育帮扶实施分层施策,出台专项政策保障义务教育阶段就学权益,明确搬迁群众子女可优先入读县内公办学校,目前已有5名搬迁户子女顺利进入县城学校就读。面向中专、高中阶段学生,制定具体奖励方案,发放一次性奖励资金,解决搬迁群众子女教育后顾之忧。

坚持发展为要,长效保障谋长远。一是立足产业发展,拓宽致富路径。首创“人均林地+村集体土地”权益保障机制,统筹安排2057.44亩林地作为生态搬迁安置生产用地,按每人5亩的标准分配生产用地,并给予每年每亩500元、持续5年的生产补贴,预留200亩林地作为搬迁村集体产业项目用地,为群众发展产业提供基础保障。创新推出“零租金”扶持政策,为每户搬迁家庭配套一间商业铺面,鼓励群众自主经营、灵活就业,切实把政策红利转化为群众增收的“源头活水”。聚焦壮大集体经济,顺利完成农贸市场搬迁工作,新农贸市场197个摊位权益全部归属搬迁村村民集体,真正实现“产业兴、集体富、群众乐”的良性循环。二是立足技能培训,增强就业能力。坚持把技能培训作为提升搬迁群众就业竞争力的关键抓手,构建起“实用技术+职业技能”双轨培训体系。聚焦群众生产用地种植需求,加强槟榔等热带水果特色种植产业实用技术培训,为每个搬迁家庭培养1名—2名实用技术明白人,2022年以来组织村民参加16期农业和实用技能培训班,真正做到让群众懂技术、会管理、能增收。三是立足就业帮扶,畅通择业渠道。推行精准帮扶机制,通过“公益性岗位托底+企业用工吸纳”多途径拓宽择业渠道。针对就业困难群体,开发农业面源污染协管员、社区保洁员等公益性岗位,优先安置符合条件的搬迁对象,目前已带动26人实现稳定就业。结合热带雨林国家公园生态保护需要,推荐7名熟悉当地环境的搬迁户担任护林员,既守护了生态安全,又增加了家庭收入。积极牵线搭桥,鼓励县内企业在安置区周边布局帮扶车间,为搬迁群众提供家门口的就业机会,吸纳72名搬迁群众就地就近就业。通过多元就业帮扶,全村实现每户搬迁户均有1人以上就业务工,就业增收的渠道持续畅通。

坚持生态为基,守护雨林焕生机。一是坚持“全域宣传”,凝聚保护共识。充分利用各类宣传载体,将生态搬迁的重要意义、取得的成效等内容融入全域宣传中。发布雨林生态系统知识、生态修复相关内容,普及保护理念,扩大宣传覆盖面。引导群众了解自身在保护雨林中的责任与义务,促使群众从思想上认同、行动上支持生态保护工作,让“守护雨林就是守护家园”的理念深入群众心中,形成人人关心生态、主动参与保护的良好氛围,为雨林生态焕发生机奠定思想基础。二是坚持“双轮驱动”,促进生态修复。严格遵循生态系统自身规律,以“自然恢复+人为修复”的双重作用推进生态修复,依托海南热带雨林国家公园生态保护修复试点项目,开展什玲镇水贤村、什东村原址生态修复,消除生产生活迹地生态破碎及对野生动植物的不利影响,逐步恢复热带雨林国家公园的原真性和完整性。三是坚持“多维管护”,巩固修复成果。构建涵盖监测、执法、群众参与的多维管护体系,为修复成果筑牢“防护网”。建立健全生态环境监测网络,运用技术手段对生态系统的变化情况进行实时监控,及时发现问题并预警。加大对破坏生态环境行为的打击力度,形成“不敢破坏、不能破坏”的高压态势。充分调动群众参与管护的积极性,建立健全群众监督举报机制。全方位、无死角地守护修复成果,确保生态环境持续改善,让修复成效得以长久保持。

三种经验启示

党建引领是生态搬迁的根本保证。党的领导是生态搬迁工作沿着正确方向推进的根本前提和核心动力。保亭坚持把党的领导贯穿生态搬迁全过程,创新实行“三长联合推动机制”和“县委统筹、部门联动、乡镇主抓”联动组织体系,通过建强基层党组织战斗堡垒,党员干部带头啃硬骨头,将党组织的政治优势、组织优势转化为破解搬迁难题的实践效能。各级党员干部冲锋在前,既当政策宣传员又做群众服务员,在选址规划、资金筹措、矛盾调解等关键环节发挥“主心骨”作用,为生态保护与民生改善筑牢坚实的组织保障。

群众路线是生态搬迁的制胜法宝。只有真心实意为群众谋福利,才能赢得群众的信任和支持。保亭始终把群众满意作为出发点和落脚点,把国家公园建设的“大道理”转化为群众能听懂的“家常话”。党员干部主动亲近群众、加班加点服务群众、奔走一线了解群众,精准掌握群众需求,进而因户施策、解决难题、完善设施。邀请搬迁群众参与国家公园周边产业规划、生态管护等决策,首创推出“人均林地+村集体土地”权益保障机制、“零租金”扶持政策等,让群众切实感受到党组织的关怀,从而主动支持配合搬迁工作,保障生态搬迁顺利推进。

“两山”理念是生态搬迁的根本遵循。绿水青山就是金山银山,只有始终坚持“两山”理念,才能真正实现绿色发展。保亭坚持以党建为引领,坚守生态优先,践行绿色发展理念,立足产业发展、技能培训、就业帮扶等长效举措,较好地实现了短期安置与长远发展的有机衔接,让热带雨林国家公园的生态价值与民生价值相互促进,绿水青山真正变成了支撑群众安居乐业的“金山银山”,彰显了党建引领下生态惠民、生态利民的实践成效。

中共保亭县委常委、组织部部长、党校校长 胡春