在湖北汉川,有一种传统食品叫做汉川荷月,约有六百多年的历史。据清代《汉川县志》第十二卷的图画上记述:白饼子(即汉川荷月)酥软香甜,相传汉川尹令为奉敬朝廷。选用最上等的原料,加上陈皮、果脯,精工细作制成点心,经开水冲泡,碗中点心如同层层叠叠的洁白荷花瓣;而外形又如一轮皎洁的明月。皇上品尝后,倍加赞叹,根据白饼子产于汈汊之乡的特点,赋于“荷塘月色”之意境,赐名“荷月”。

汉川荷月

2013年,汉川荷月的制作技艺更是被列入湖北省第四批省级非物质文化遗产名录,成为当地文化的重要标志。

随着时间的推移,人们的饮食习惯与消费方式发生了变化,汉川荷月逐渐从大众视野中淡出。面对传统技艺可能被遗忘的挑战,汉川市烟草专卖局(营销部)联合文旅部门等主动采取行动,帮助非遗传承人恢复传统工艺,并探索新的传播途径和销售渠道,致力于让这一承载地方记忆的传统手艺重新焕发活力,走进现代生活。

聚光灯下 非遗美食破圈出彩

在春节期间,中央电视台新闻频道《24小时》栏目对汉川市举办的“美食赶大集”活动进行了专题报道。节目中特别关注了汉川荷月展台,并对市民进行了采访宣传。

央视报道汉川荷月。

节目通过镜头展示了这一传统技艺的独特魅力,并采访了多位市民和第五代传人胡师傅,全面呈现了汉川荷月的制作工艺及其在现代社会中的传承与发展。

“没想到我们这个小地方的手艺能上央视。”胡师傅说,“这说明有人还在关心这些老东西,我们也更有信心继续做下去。”

此次央视报道不仅提升了汉川荷月在全国范围内的知名度,也让更多年轻人开始关注这项非遗技艺。节目播出后,不少外地消费者通过网络联系胡师傅,表达了购买和学习的兴趣。

守艺传薪 古法精髓历久弥新

胡师傅是汉川荷月制作技艺的第五代传人,自幼跟随家中长辈学习这门手艺,至今已有数十年经验。他熟练掌握从选料、和面、起酥、制馅到烘烤的全套工艺,每一道工序都讲究火候与手法。

“荷月的关键在于皮要酥而不散,馅要香而不甜腻。”胡师傅介绍道。制作外皮时,他选用上等中筋面粉,加入猪油进行两次开酥,层层叠压,使成品入口即化又不油腻。“第一次开酥是为了定型,第二次是为了让层次更丰富。”他说。

胡师傅制作汉川荷月。

内馅的调配则更见功夫。胡师傅采用麻油打底,配以青梅、桔饼、核桃仁、桂花等多种果料,再加入适量白糖拌匀。比例要拿捏得当,太湿则影响成型,太干则口感欠佳。“这些材料都是老祖宗留下来的经验,不能随便替换成别的。”他强调。

在烘烤环节,胡师傅坚持使用传统炭炉,通过控制火力大小和翻转时机来确保荷月受热均匀、色泽金黄。出炉后的荷月外形饱满如满月,轻敲表面会发出清脆声响,这是正宗汉川荷月的标志之一。

“虽然现在做的人少了,但只要有人愿意学,我就会一直教下去。”胡师傅说。在他看来,真正的传承不只是守住手艺,更是把其中的讲究和精神一代代传下去。

云端筑梦 数字赋能拓路前行

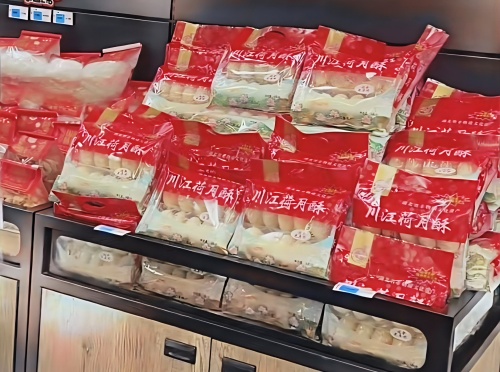

为了扩大汉川荷月的市场影响力,汉川市烟草专卖局(营销部)充分发挥行业资源优势,鼓励零售户设立“非遗产品专柜”,将汉川荷月作为特色商品进行展示销售。目前,已有多个零售终端设立了展销专区,吸引了不少市民驻足了解、试吃购买。

零售店铺设置荷月专区。

与此同时,汉川市烟草专卖局(营销部)还协助胡师傅开启短视频账号,在抖音等平台发布汉川荷月的制作过程和历史故事,并组织多场直播带货活动,提升产品的传播力和销售量。

“以前连手机拍照都不会,现在也能剪视频、开直播了。”胡师傅笑着说,“没想到老手艺还能‘上网’。”

借助数字化传播,汉川荷月逐渐走出本地,吸引了更多年轻人的关注。一些外地消费者通过直播下单,希望品尝这一传统美味。

此外,汉川市烟草专卖局(营销部)还组织工作人员进店宣传,向零售户普及非遗知识,提升讲解能力,使他们在售卖过程中能够讲好“荷月故事”,增强文化认同感。

“非遗产品进门店,不仅是销售行为,更是文化传播的过程。”汉川市烟草专卖局(营销部)相关负责人表示,“我们要让群众在家门口就能了解、购买、喜爱我们的传统文化。”

汉川荷月的“重生”,是汉川市烟草专卖局(营销部)参与乡村振兴工作的缩影,也是非遗保护与现代产业发展融合的成功实践。

在今后的乡村振兴工作中,汉川市烟草专卖局(营销部)将继续坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针,推动更多非遗项目“活”起来、“火”起来,使其真正成为连接过去与未来的文化纽带,为乡村振兴注入强劲动力。