驻村干部解吉权(左二)接待来办事的村民。

党湾村村民主动投工修路。

党湾村刘家寨村民刘宗坤在养蜂基地查看蜂箱情况。

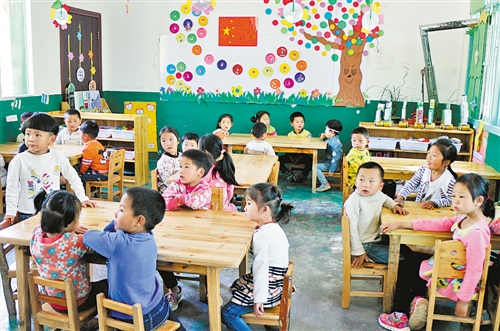

党湾村后坝幼儿园的孩子们在上课。

为帮助乡亲们尽快脱贫致富,安雨敏大学毕业后回到党湾村创办了蔬菜种植合作社。

党湾村后坝娱乐休闲广场成为村民休闲健身的好去处。

本版摄影 周文溪 汤 莉

贵州省凤冈县永和镇党湾村扎实推进精准扶贫,把发展壮大集体经济作为脱贫攻坚的重点,创建并实施了“党建+合作社+基地+农户”模式。当地由返乡创业的能人牵头,组建合作社,村民通过土地出租、合作社务工、利益分成、股权分红等方式获得多重收益,日子一天天红火起来。

干群大教育 脱贫有信心

党湾村是人口大村,也是贫困村。过去,曾有村民把精准扶贫看成是国家无偿给补助、发救济,还有人想当贫困户。

刘家寨组的刘宗贵家就是其中一户。他家是低保户,家里有5口人,自家没有房子,借房子住。3个孩子在上学,家里土地很少,除了刘宗贵一人在附近打点零工外,家里没有其他经济来源。去年,永和镇党委副书记周文溪来村里帮扶,知道刘宗贵会养鸡后,立即协调永和镇商会会长熊坤帮扶给他3000元,希望他通过养鸡脱贫。“按政策,我还申请到了特惠贷,每年可以享受分红4000元;我家还享受到了易地扶贫搬迁政策,终于有了属于自家的房子。”得到帮扶后的刘宗贵决定一定要干出个样儿来。今年年初,他带头租土地38亩种植万寿菊。“大家看我变了,选我当村民组长,我现在就想带着大家一起增收致富。”刘宗贵说。

扶贫要扶到根子上,实现脱贫不返贫,关键在内生力量。为了增强贫困户的脱贫信心,激发他们的干劲,党湾村开展干群大教育,扶志又扶智。

5月2日,后坝组开会讨论集资引水灌溉的事;5月4日,县组织部的“三会一课”党建经验交流现场会在党湾召开;5月8日,村里召开万寿菊产业协调会……这些会议全村人都参加了。周文溪表示,干群大教育活动是永和镇在各村推出的基层治理新模式,通过召开群众会、院坝会、田坎会等方式,送政策、送技术、送温暖,起到帮助群众解决实际困难的作用。

周文溪说,通过开展干群大教育活动,干部与村民之间的沟通更顺畅了,许多贫困户扭转了“等靠要”思想。像刘宗贵一样,村民施林、黎奎、安廷江过去都是贫困户,现在不仅自己脱了贫,还成为带领大家致富奔小康的“领头羊”。村里65户贫困户家的妇女,积极参加“家政女”培训,希望通过学习技术,改变贫困现状。

集团化帮扶 增收有路径

第一次见到安雨敏是5月4日,这是个时尚、漂亮、亲切的女孩,站在蔬菜合作社大门口,微笑着接待前来参观的人。安雨敏大学毕业后留在贵阳工作,2015年回乡探亲,看到家乡依然落后,便决定回乡创业。她说:“我希望通过带领大家种植蔬菜增收致富。”

村委会非常支持安雨敏创业。党湾村村主任杜兆刚介绍,村里采取“党建+合作社+基地+农户”的模式,于2016年组建了安氏蔬菜种植农民专业合作社,双方商定村委会占3%的股份。县委组织部提供了4万元村级集体经济入股资金,市发改委提供了15万元用于蔬菜大棚建设,省专项扶贫资金拨付30万元作为村级集体经济资金入股合作社。

杜兆刚算了一笔账:2016年,合作社实现总收入112万元,村级集体经济实现增收2.8万元,10户合作社社员平均每户增收1.5万元以上。在合作社打工的贫困户仅种辣椒一项,每人每天就可实现收入70元至80元,从而确保脱贫不返贫。

杜兆刚说,要把扶贫“输血”的能量转化为村民自身的“造血”功能,发展壮大集体经济是有效途径。

2016年,党湾村依靠自身发展优势,发展以蜜柚、梨、李子、葡萄、枇杷为主的“甜五味”重点水果种植,以羊、牛等家畜为主的“肉四味”重点品种养殖。目前,全村种植“甜五味”、养殖“肉四味”的农户年均收入可达9000多元,这两项产业已经成为党湾村贫困户的重要收入来源。

土地流转、规模经营、园区就业……新的产业模式在各村发展壮大,成为带动贫困群众增收致富的“助推器”。

党湾村党总支书记练世晖说,“集团化帮扶是党湾的特色”。2016年,凤冈县委组织部把党湾村作为集团化帮扶试点村,协调贵州省监狱管理局、遵义市发改委、县委组织部等单位对党湾村进行帮扶,形成“聚沙成塔”的效应。

记者看到,在党湾村村委会会议室的墙上,贴满了区域贫困点、贫困户照片,家庭人员构成、家庭收入、致贫原因、脱贫办法等一目了然。党湾村驻村干部解吉权介绍,这些贫困户是驻村干部挨家挨户算账“算”出来的,这样才能把“一村一策”“一户一策”措施落实到户到人。

解吉权说,驻村工作组提出了“一水、二路、三居、四业、五配套”的扶贫路径。短短1年时间,修建了幸福苑(含广场)、后坝广场、深溪广场,并安装了路灯,修建人畜饮水工程4处,安装水管130户共18公里。村里还修建了大屋基连心桥,硬化贫困户院坝65户,共1950平方米,改造房屋72栋。

扶贫又励志 不再“等靠要”

在杉树坝组,有一户3口之家,父亲王顺江和儿子王标都患有严重的强直性脊柱炎。

王顺江的背几乎是90度弯曲。他说:“以前,日子还算过得去。自从我和儿子先后患脊柱炎后,每月吃药打针就要5000多元,家里能卖的都卖了。所有农活基本都是妻子一个人干。后来,经过驻村干部的帮扶,我家贷款买了牛和羊,现在已经有20头牛、10只羊、80多只鸡,贷款也全部还完了。”

儿子王标说:“感谢党的扶贫政策!这两年,各级领导很关心我们家,也给了我们很大帮助。我正计划去重庆治病,村干部帮我联系了,说北京的专家到那里出诊,能治这种病。看病需要20多万元,需要贷款。等治好了病,我要扩大养殖规模,还清贷款,增收致富。”

去年11月份,遵义市发改委为王顺江家解决了牛圈建设资金1万元;今年1月份,凤冈县委常委、组织部长程劲松带领县残联为他家送来帮扶物资;今年4月份,凤冈鑫诚中小企业服务中心又送来了免费办理的营业执照,同时,县邮储银行为他家办理了10万元贴息贷款,县担保公司为他家免去了贷款担保费用3000元,并代付了每季度2000元的利息。

社会各界的帮扶,使王顺江一家走出贫困的阴影,走上自力更生、增收致富的道路。在党湾村,得到这样帮助的家庭还有很多,仅2016年,党湾村就得到社会各类帮扶资金1200余万元,完善了基础设施,发展了脱贫产业,让贫困户得到了实实在在的好处。

村里的人、村里的事……

在党湾村的每一天,我都被一些人和事感动着。国家精准扶贫政策的实施,让村里人的生活状况一天天发生着改变,尽管目前还不富足,但与过去相比已经好了许多。脱贫攻坚调动起了贫困群众增收致富的积极性,在驻村扶贫工作队和第一书记的带领下,他们积极参与其中,你追我赶,谁也不肯掉队,用自己的双手努力改变着现状,创造着新的生活。他们让我刮目相看,让我看到了与传统认识里不一样的农民。

比如,听说修路修广场要占耕地,村民们不仅自愿放弃补偿,还积极捐款投劳,自己的事儿自己想办法的主人翁精神蔚然成风。路修好了,村民们进出方便了,当地的土特产可以运出去、卖出去赚钱了,人们很感恩。村里有位叫周锡宽的老人,每天坚持扫马路,他说,“党和政府关心咱,想着法子帮咱致富,咱不能辜负党和政府的心意”。

再比如,村里因病致贫的王顺江家庭,他们没有“等靠要”,而是在精准扶贫政策的帮助下,积极利用贷款买牛、喂羊,现在,不仅养殖规模扩大,贷款也都还上了。

带领乡亲脱贫致富奔小康,党湾村的干部付出了很多。人手不足,他们就加班加点,日程排得满满,今天协调发展产业的事,明天召集村民讨论集资引水灌溉的事……周末、节假日不休息已经成为常态。他们说,村里要推动的事太多了,得赶紧呀!

如今,尽管脱贫攻坚在党湾村取得了一定成效,但要带领村民全部实现脱贫致富奔小康,还有很长的路要走。党湾村还面临着一些实际困难需要尽快解决。例如,交通部门在安排修路计划时,是按照行政村划拨资金的,规模较小的村,路就能直接修到村民的家门口,而像党湾村这样的大村,原先被其撤并的小村就没有修路资金。资金不足,路就难以通到家家户户,成为制约当地发展的最大瓶颈。

脱贫攻坚,任重而道远。但是,有党的好政策支持,有扶贫干部的倾心倾力投入,有贫困群众满怀信心、不懈努力,这个目标就一定能尽快实现。

党湾村需求信息

目前制约党湾村发展的主要项目有:公路建设方面,一些产业路急需开通,还有断头路需要打通,很多连户路也需要修建,但苦于没有项目资金支持。供电方面,需要增加一个10千伏的变电压器。网络信号覆盖不够,目前范家山大组的移动网络信号最差,急需改善。教育方面,村里目前有党湾完小、后坝完小2所小学和2所幼儿园。党湾完小是2016年改扩建的一所片区完小,服务42个村民组7000多人,现有教师20名,学生373人。现在需要教室内的日常教学设备以及在山顶修建一个约100立方米的水池,彻底解决安全饮水问题。

把实事办到村民心坎上

——记贵州省凤冈县永和镇党湾村驻村第一书记胡万祥

这已经是胡万祥在凤冈的第3个年头了。2016年2月份,完成为期1年的驻村工作时,胡万祥收到了一份特殊的礼物:村民代表签字的请愿书——让他留下来!虽然家中80多岁的老父亲以及妻儿都需要他,但胡万祥却义无反顾地投入到新一轮的脱贫工作中。

胡万祥在凤冈既是县委常委、副县长、同步小康驻村工作队副队长,又是永和镇党湾村的第一书记。身兼多职的他,走遍了全县14个乡镇、86个村(社区),发放便民连心卡3万多张,召开群众会议300多次。他的日记本里,密密麻麻地记录着2000多页的村情民意,也写满了他为民办事的决心和恒心。

顺手翻开两页:

2016年4月16日,谢晓才去年在工地上摔断脚,其妻摔破脑壳,医疗费花了几十万元(备注:先解决3000元生活资金,再想办法)。

2017年3月12日,孙茂维患有风湿病,双脚痛得沾不了地(备注:找治疗风湿的药酒,为孙茂维治风湿)。

胡万祥说,“为民办事得办到百姓的心坎上,项目落地、资金到位、方案实施,这些最终还得群众说了算”。

“我们3个不会写字的老头子,也能作决定了!”村民钱邦贤介绍了胡万祥的土办法:玉米粒投票表决。在桌上摆3个大碗,分别写着水、电、路,让村民把玉米投到自己认为最急需解决的扶贫项目里。

2015年6月18日下午,为了走访80多岁的贫困孤寡老人何长青,胡万祥冒雨走在泥泞的山路上,穿过一个一个寨子和垭口,跌跌撞撞地来到何长青家。屋里没有亮灯,房子里发出难闻的气味。老人在床上躺着,说电线已经断了好久。胡万祥连忙踩着板凳去接开关线。灯亮了,老人的脸上露出了久违的笑容。从此,胡万祥心里再也放心不下这个孤苦的老人,每隔几天就会去看看。老人在弥留之际想见他,胡万祥把正在病中的老父亲交给妻子,匆忙驾车从贵阳赶去,行至半路,村干部打来电话说老人走了。胡万祥赶到后,像亲人一样送走了老人。

3年来,胡万祥从自己口袋里掏出了多少钱帮助贫困户,走了多少山路,慰问帮扶了多少群众,他已记不清了。但今天落实什么,明天去哪里回访,他都记得清清楚楚。

在凤冈,胡万祥争取到资金6000万元,协调项目300多个,硬化通村通组公路115.5公里,修桥8座,建饮水工程15处、文化广场6个、农村幸福园7个……他还帮助招商引资2个项目,资金11.5亿多元。他说:“我所做的,就是把党中央脱贫攻坚的决心带给大家,把党的政策落到实处!”