初秋时节的山阴大地,一幅斑斓厚重的生态画卷正徐徐展开:桑干河流域澄澈如镜,岸边蒲草凝露泛白;柠条缀满果实,连成一片错落有致的绿色屏障;垃圾分类投放的身影与整洁村容相映成趣……从“生态短板”到“绿色样板”,山阴县生态文明建设的蝶变背后,藏着一套靶向施策、久久为功的实干路径。

作为晋北地区生态治理的关键节点,近年来,山阴县锚定“生态优先、绿色发展”目标,将生态文明建设纳入全县发展总体规划,从划定生态保护红线、实施山水林田湖草沙一体化保护修复,到推进工业企业绿色转型、培育生态富民产业,一系列实打实的举措落地见效,不仅让县域生态环境质量持续提升,更让“绿水青山就是金山银山”的理念在山阴大地上转化为生动实践。

桑干河畔生态美 一泓清水入京畿

桑干河畔的秋,是山阴大地最灵动的生态注脚。晨雾未散时,河水像一块温润的碧玉,映着淡蓝的天光,粼粼波光随微风轻晃,将水中倒影揉成细碎的光斑。岸边的蒲草已褪去盛夏的浓绿,叶尖凝着晨露,泛着一层细密的白,风吹过便掀起沙沙的浪,留下满河的清辉与生机。

桑干河流经山阴县5个乡镇、16个村庄、36公里,流域面积1651平方公里。山阴县桑干河国家湿地公园位于桑干河上游河段,湿地面积550.24公顷,湿地率64.08%,是维护永定河上游流域水生态安全、保护晋北珍稀水禽栖息地的重要区域,承载着“一泓清水入黄河、进京畿”的重任。2020年被认定为山西省第一批10处省级重要湿地之一。2022年被认定为国家级湿地公园、山西省科普教育基地。

山阴县围绕“首都水源涵养功能区和生态环境支撑区”两区建设定位,依托生态优先、治水兴绿的理念,制定了《山阴县桑干河湿地公园保护管理办法》,将桑干河湿地公园区划为“保育区、恢复重建区、合理利用区”3个功能区,推动湿地修复与生态修复同步进行。为改善河道水体,实施了包括清河行动、清淤疏浚、拓宽河道等一系列水体修复工程,采用乔、灌、草等多层次绿化措施加固河岸,恢复了河道的生态景观。

为了给湿地公园内的动植物创造良好的生存环境,设立了“山西大学湿地科研基地”,设置了40个植物监测样方、10条鸟类监测样线、5个鱼类及水生生物监测样点,新建监测瞭望塔2座、观鸟台1座、生态监测站3处、2处水文水质监测点。巡护员王晋介绍:“我们设立了界桩、界碑、围栏护网、宣传牌、警示牌、标识牌,坚决清理非法垂钓、游泳者,合理引导保育区游览者。成立了野生动物保护站,专人专组保护候鸟、投喂食物。在候鸟迁徙季节,加强日常巡护以及昼夜值班制度,救护医治动物。”

为了进一步增强广大群众保护湿地的意识,建成总面积达到300平方米的宣教馆,成立了“朔州市湿地科普宣教基地”“山阴县中小学教育基地”“山阴湿地保护研究中心”,组建了科普宣教专业队伍,重点对湿地保护相关法律法规和湿地保护知识进行公益宣传。同时定期举办民俗表演、手工艺展示等文化活动,进一步提升湿地保护的宣传效果。

如今的山阴县桑干河湿地公园,负氧离子含量明显高于周边区域,水质达到国家Ⅳ类标准。据相关部门监测统计,目前湿地公园拥有维管束植物较2018年野生植物增加了17科77属145种,湿地公园内脊椎动物较2018年野生动物增加了4目8科59种。

共植新绿添动能 生态守护筑屏障

在“世界森林日”主题宣传活动现场,工作人员积极向来往群众发放宣传资料,普及林业法律法规知识。近年来,通过“修复+监管”双轮驱动模式,实施重大林业草原生态保护与修复项目,圆满完成省级环京津冀生态屏障区封山育林与晋北风沙源退化林修复工程,覆盖全县7个乡镇;积极推进“三北”林草湿荒一体化保护修复和巩固防沙治沙项目以及草原修复、封山育林项目。本着因地制宜、适地适树的原则,坚持乔、灌、草和带、网、片相结合;多林种多树种相结合;生态林、经济林相结合和田、林、路相配套发展的战略部署,在条件较好的缓坡丘陵区实施身边增绿,打造了以森林公园为主体的多项绿化工程。在立地条件较差的前山干旱山区进行山上治本扩绿,实施了荒山绿化和山河修复绿化工程。同时实施退化林修复7.5万亩、退化草原修复0.7万亩,森林抚育4万亩、封山育林3.5万亩,林草治理体系和治理能力显著提升。在林草有害生物防治领域,构建起全方位、多层次的监测防控网络。针对不同病虫害的发生特点,实施分区精准治理,确保全县林业有害生物处于轻度发生状态。扎实开展“护松2024”和“护绿2024”行动,建立了跨区域调运种苗检疫信息服务机制,实现从种苗的产地检疫、调运检疫到落地复检的闭环管理,确保每一个环节都能够严格把控。

目前,全县共有林地约53万亩,包括乔木林地约18万亩、灌木林地约13万亩、其他林地约22万亩,草地约45万亩,为全县高质量发展增添绿色动能。

洁暖攻坚解民忧 暖居破题底色亮

初秋的山阴,寒意渐浓,全县的冬季供暖工作提上日程。在热力公司的调度大厅内,操作员正在对各模块的实时数据进行调试和监测;在乡村的晾晒场上,农户们谈论着“煤改电”后的温暖与省心。这背后,是山阴县以“大生态”观念统揽发展的实践深耕。

近年来,山阴县坚持“环境就是民生”的发展理念,将生态文明融入城乡建设肌理,以全域清洁取暖为突破口,通过系统分析全县资源禀赋、经济发展、气候条件、供暖需求、群众意愿等核心因素,分类做好区域能源系统规划,科学划定清洁取暖技术路径,综合考量各类供暖模式费用,全方位优化暖、电、光和生物质能的供给比例,实现配置合理、科学高效。重点围绕解决散煤燃烧问题,县城和城乡结合部以集中供暖为主,在集中供热管网和能力满足的条件下,以巩固改造为主的集中供热清洁取暖,向县城周边及城乡结合部拓展,集中供热覆盖不到的区域,根据实际情况,有序推进“煤改电”“太阳能+”等清洁取暖。在平川谷地农村地区开展以“煤改电”“太阳能+”为主、生物质锅炉为辅的清洁取暖改造工作,首创高寒山区镇村集中供暖模式。

通过加强对供暖企业的政策支持,鼓励企业提供多样化的综合能源解决方案,探索有效的商业模式,以新市场空间和业务收益补贴供暖项目。发挥政府和市场的双重作用,合理确定财政补贴标准,完善热价、电价、生物质燃料等价格机制,提高清洁取暖项目的经济吸引力。在降低取暖成本的同时,坚持源、网、室全链条全环节协同改进,实时调控热能供给,实现热源管控全时段、智能化、精准化;通过精准调压、错峰输送、余缺互济,提高能源系统输送效率;积极推广节能末端采暖设备,降低供暖负荷需求,全方位提升供热效能。充分发挥县乡村三级对于清洁取暖工作的主体作用,综合运用线上线下“两个媒体”,通过常态化、入心脑的宣传模式,促进群众转变传统取暖观念、提高清洁取暖消费意愿,全力打造绿色、低碳、清洁取暖的“山阴样板”。

全域清洁取暖擦亮了生态底色,让“生态统揽城乡”的理念在实践中落地生根。2024年全县空气质量达标317天,全省排名第22,较2021年大幅度提升,优良天数比例达到全年的86.8%。

整治环境全域行 城乡焕新展靓颜

清晨,在县城的大街小巷,随处可见环卫工人一丝不苟地清扫路面的生活垃圾及各类杂物。同时,大型垃圾转运车将垃圾及时转运,整个过程衔接有序。

为进一步改善城乡人居环境,提升群众生活品质,山阴县多次召开专题工作部署会议,全域推进环境卫生整治工作。认真履行生态文明建设责任清单,落实好“乡镇吹哨、部门报到”工作机制,加强协调联动,强化协同作战,形成齐抓共管的强大合力。围绕环境质量持续改善这个核心,就土壤、固废、环境卫生等开展全方位、全地域、全覆盖的集中整治,确保不留死角和盲点。铁路沿线环境状况直接关系对外形象。在全域推进环境卫生整治行动中,将责任区域分区、分片,明确责任人和整改时限,对铁路沿线村庄的垃圾进行逐村排查清理,确保环境卫生整治工作落实到位。同时加强日常巡查和监管,持续巩固、完善、保持铁路沿线环境卫生整治成果。此外,通过宣传教育、村规民约等方式,充分调动群众积极性,引导群众主动参与环境维护,实现“全域美”“长久美”向“发展美”加速跃迁。

自今年3月份全县环境卫生大整治以来,每日出动环卫工人400多人,环卫机械专业车辆60多辆,对县城主次干道进行无死角的清扫保洁,对背街小巷的陈年垃圾进行彻底地清理。截至目前,共清理垃圾28100多吨,清理沙堆、渣堆等垃圾22100多吨。

文旅融合绘新卷 生态经济谱华章

在广武长城一号旅游公路上,骑行爱好者穿梭于明长城遗址与汉墓群之间。沿途的民宿老板老张正忙着接待预订“国庆研学游”的旅行团……

山阴县气候温润,是养心养身的康养胜地。近年来,山阴县坚持深化文旅康养产业供给侧结构性改革,全力打造“一山一河一带一路一群两城”为主体的中南部文旅康养区,持续推动“省级旅游度假区”和“国家级文旅产业融合发展示范区”创建工作,建成桑干河湿地、王家屏纪念园“边塞文化+生态康养”特色旅游带,发展农家乐、民宿30多家,成为了游客休闲、旅居的“诗和远方”。

每逢人间四月,广武古城杏花尽数绽放。杏林花海,沁人心脾,占尽人间春色。人们漫步于此,如诗如梦,流连忘返。广武古城的形成,源于中原政权对北方游牧民族入侵的防御,其作为军事防御工事登上了历史的舞台,是古代整个雁门关防御系统的核心。广武古城有新、旧两座,新城紧傍长城而筑,旧城在新城西,居长城之外,自古以来就是我国北方民族交往、文化交融的中心之一,是民族团结、历史融合的最好见证。近年来,山阴县以文塑旅,以旅彰文,大力实施文旅提质赋能计划,紧紧围绕雁门关—广武一体化推进战略,全面建设雁门关—广武长城核心展示园、长城国家文化公园建设等一批标杆项目,推进广武创建4A级景区,积极构建文旅融合“大格局”。

秋去冬来,银装素裹的塞北即将迎来一年一度的滑雪季。广武国际滑雪场作为山西省规模最大、配置最高的雪场,当前最高点海拔1460米,高差逾300米,项目规划总占地面积9627亩,滑雪大厅约5000平方米,设有初级教学区,初、中、高级雪道,跳台、U型槽、雪地自行车和戏雪乐园等。雪道总长度40余千米,拥有竞赛级雪道16条,最大坡度比≥53%,最长雪道长度超2km,可以满足不同滑雪爱好者的不同需求。雪场还配备了豪华舒适的休息区和观景台。而广武Great Wall主题餐厅和山顶咖啡厅,则为游客们提供各类中西式美食和特色佳肴。2024年,滑雪场为周边村庄的农民提供各类就业岗位300余个,一个雪季人均收入3000元以上,成为了当地农民增收致富的“金山银山”。从“煤城”到“文旅新城”,山阴县以高品质生态文明建设成果助推全县高质量发展。

资源转型寻新路 生态项目提质效

在晋北高原的晨光中,薛圐圙村的虾农老李正将一筐筐活蹦乱跳的南美白对虾装车,这些“海洋来客”在黄土高原的陆基养殖池里安了家。走进山阴古城食品专业镇,鹌鹑养殖户王大姐正将鹌鹑蛋加工成即食产品:“过去论斤卖,现在论克卖!”这是山阴县发展特色农业发展的生动缩影,也是实施农业现代化示范、产业集群培育、农产品精深加工提升“三大工程”的真实写照。今年,85万亩粮田将产出6亿斤粮食,新建的万头奶牛园区让鲜奶产量向30万吨迈进,60万吨牧草收储能力构建起“从田间到牧场”的闭环。加上杂粮、饲草各20万亩的种植格局以及特色养殖,山阴县正用现代农业的“金钥匙”,打开乡村振兴的“致富门”。在这片希望的田野上,传统农区奏响了“特优农业”的富民交响曲。

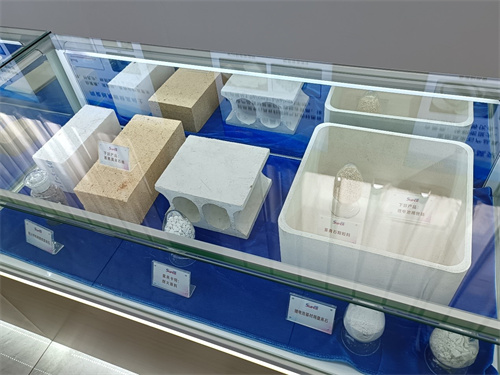

走进中煤华昱冻牛坡光伏电站,一排排深蓝色光伏板在阳光下泛起涟漪,与远处轰鸣的煤矿井架构成奇妙的产业图景。这个装机100MW的新能源项目,仅是山阴县今年并网的3个绿色能源项目之一。今年,山阴县将完成3座煤矿智能化改造,4座煤矿核增产能780万吨,让4000万吨的年产量有了“智慧大脑”的守护。在晋北高原的工业园区里,超牌新材料的生产线上,一袋袋雪白的高岭土正被加工成高端复合材料。2025年,山阴县新兴产业迎来爆发式增长——20万吨煅烧高岭土、8万吨陶瓷纤维、100万吨煤矸石资源化等项目相继投产,让曾经的工业废料变身“城市矿产”。从“黑色经济”到“绿色智造”,山阴县用科技魔法“点石成金”、“变废为宝”。

作为全国重要的煤电生产基地与典型的资源型城市,当前,山阴县在扎实推进煤电产业提质升级的同时,加快新能源项目建设。随着苏晋山阴2×100万千瓦煤电项目开工,全县电力装机突破271.3万千瓦时,新能源占比已达52%,实现“绿电”反超。7月29日,总投资超300亿元的华能朔州煤电与新能源一体化综合能源基地山阴2×100万千瓦“上大压小”煤电项目开工动员仪式在朔州市山阴县举行。这也是山西首个煤电与新能源一体化综合能源基地项目。据了解,该项目总投资逾300亿元,规划装机超600万千瓦。作为基地先期工程,山阴项目本期建设2×1000MW超超临界空冷燃煤发电机组,由华能国际与中煤华昱共同投资。机组采用世界领先的“两机一塔”钢塔间接空冷系统,同步配套高效脱硫、脱硝、除尘设施,污染物排放指标瞄准“近零”。项目预计2028年上半年“双投”,年发电量约150亿千瓦时,将成为华北电网绿色低碳调峰的新支点。从“黑金独大”到“多能互补”,这座曾经依赖煤炭的县城,正以新兴产业为支点,蹚出资源型地区高质量发展的新路径。

站在新起点,山阴县并未停下实干的脚步。未来,将继续以生态文明建设为抓手,让天更蓝、山更绿、水更清的画卷不断铺展,以实实在在的成效,为资源型地区绿色转型提供“山阴方案”,也为高质量发展注入源源不断的“生态活力”。

(山阴县委宣传部 武丽伟)