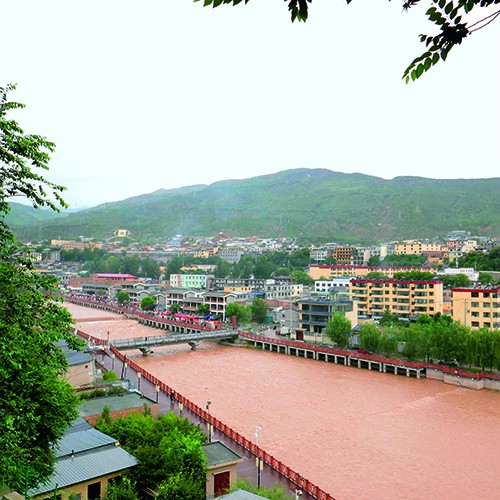

刘越山 / 摄

三江奔流,高原长天,壮美、多元、生态,被誉夏都,享天空之城、中华水塔之称的青海,近年来立足高原特色,筑牢生态屏障,聚力绿色发展,以昂扬之姿奋力谱写着具有地方特色的高质量发展新篇章,中国式现代化青海实践迈出坚实步伐。

作为青海的东部门户,青海省海东市近年来积极构建“农牧业+文旅+清洁能源”的多元产业协同发展体系,形成了多点支撑、多元化发展的产业格局,高原冷凉蔬菜凭借独特的气候优势直供粤港澳大湾区,青稞酒、拉面经济等特色产业也蓬勃发展,展现出强劲的发展活力,成为传播青海文化的亮丽名片。2024年,海东市实现地区生产总值605.46亿元,同比增长4.1%,经济总量稳步提升。

“在乡村振兴战略的引领下,海东市以互助县、化隆县为重点,打造了一批特色产业示范区,形成了产业兴旺、生态宜居、生活富裕的良好局面。”海东市农业农村局局长王明芳告诉前来采访的《经济》记者。据她介绍,冷凉蔬菜、青稞深加工、拉面经济已成为拉动海东市经济增长的三大支柱产业,带动农民人均增收超2万元,让广大农民共享发展成果。同时,海东市近年来坚定不移走生态文明建设之路,湟水河水质稳定保持在Ⅲ类以上,空气质量综合指数达到历史最优水平,实现了经济发展与生态保护双赢,为可持续发展奠定了坚实基础。

农业产业化不断发展壮大

海东因地处青海湖以东而得名,是“唐蕃古道”和“古丝绸之路”南线的重要驿站,自古就有“海藏咽喉”之称。黄河、湟水河两条母亲河贯穿全域,生态地位极为重要。海东是一个多民族的聚居地,其中以藏、回、土、撒拉、蒙古族为主的少数民族人口占全市总人口的51.8%。海东也是青海省开发较早、文化历史悠久的城市,是河湟文化的发祥地和核心区,有4000多年历史的喇家遗址和以马家窑文化、辛店文化为代表的柳湾墓地等遗址。彩陶故里,拉面之乡,青绣之源,最美海东,一系列金色名片享誉省内外。

海东是青海东部的传统农业区,耕地总面积321万亩,有840平方公里富硒土壤,特色优势作物种植面积占86.1%。据王明芳介绍,近年来,海东市委、市政府大力推进绿色海东“三山绿色屏障”“三水绿色河谷”“三峡绿色城区”全域生态振兴工程,山水田园新海东进入了新阶段。“人文乐都、古驿平安、魅力民和、七彩互助、山水化隆、和美循化”焕发出新活力,展现出新形象。在产业发展上,海东始终将农业的基础性地位放在首位。现代农业根基稳固,粮食播种面积、总产量以及单产年年都实现增长,农作物制繁种面积占据全省一半,特色优势作物占比稳定在95%以上。农业产业化重点龙头企业不断发展壮大。

乡村振兴的“高原样本”

互助县,被誉为乡村振兴的“高原样本”。作为全国乡村振兴示范县,互助县以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求,构建起“冷凉蔬菜+青稞产业+文旅融合”的立体发展模式。通过实施易地搬迁、土地流转等举措,班彦村等曾经的贫困村实现了华丽蜕变,成为现代化新农村的典范。光伏发电、酩馏酒酿造、乡村旅游等产业蓬勃发展,年产值突破亿元大关,为乡村振兴注入了源源不断的动力。同时,互助县深入挖掘土族盘绣、轮子秋等非遗的独特价值,打造“文化+旅游”新业态,推动文化与旅游深度融合。2024年,文旅综合收入同比增长15%,文化软实力成为推动经济发展的新引擎。在产业发展过程中,互助县注重生态保护,坚持绿色发展理念,让乡村既有“颜值”又有“气质”。

刘越山 / 摄

依托高寒气候与纯净土壤的天然优势,互助县建成了7.5万亩供港蔬菜基地,年产罗马生菜、羽衣甘蓝等特色蔬菜17万吨,其中13万吨直供粤港澳大湾区。基地采用“订单农业”模式,与市场需求精准对接,通过冷链物流实现24小时直达,确保蔬菜新鲜度。亩均收益达传统种植的5—10倍,有效提高了土地产出效益和农民收入。

2023年,互助县成为青海首个供港澳蔬菜直供基地,标志着高原冷凉蔬菜正式走向更为广阔的市场。这一成就不仅带动了2万余户农户就业,户均增收超2万元,更为青海农业高质量发展提供了可借鉴的经验。

小品牌获国家级荣誉

互助县总工会创新“技能培训+竞赛+线上平台”模式,努力打造“互助家政”劳务品牌,是西北地区知名的劳务名片,为区域劳务经济发展树立了标杆,是小品牌撬动大就业的有力实践。“互助家政”已为家政服务行业注入了新活力。针对医疗护理、养老服务等市场需求,“互助家政”开发差异化培训课程,提高从业人员技能水平,培训学员就业率达98%,实现了从“能就业”到“就好业”的转变,成为农民增收的重要渠道。目前,“互助家政”品牌已经涵盖保洁、月嫂、病患陪护等20余个,全县家政企业及个体户达380余家,直接或间接带动1.6万余人就业,年劳务收入达5.6亿元。先后获评青海省省级劳务品牌、全国总工会试点单位、人社部新星劳务品牌、全国就业脱贫典型案例等,已成为青海家政行业的“金名片”。

新时代的服务需要数字赋能。互助家政还率先在全省建成了互助家政智能数字平台,平台录入家政员3944人,实现累计订单量60余万单。同时,还在全省建成互助家政提货点45个,承担家政服务、就业推荐、提货带货等业务,增强互助家政吸纳就业促农增收的能力,截止到2025年5月份,已累计带货青稞酒、菜籽油、洋芋粉条、八眉猪等特色产品30余种,实现销售收入3500万元。

“大数据+铁脚板”模式,使智慧平台实现了服务信息化、智能化,让服务与产业通过数字化实现了深度融合。智慧平台可以精准对接医疗、养老院等机构的用工需求,量身定制护理、保洁、康复辅助等家政服务。精准培训也通过“面试签约—岗前指导—送达岗位”全流程服务保障,统一输送到各医疗机构和养老机构,实现就近就地就业,实现“培训—招聘—就业”无缝对接。目前,“阿柴家”护工品牌已在西宁小桥医院、青海省人民医院等成为患者和家属首选的“香饽饽”,“互助家政”护工团队也已进驻青海大学附属医院、青海省康复医院等全省10家医院开展合作业务。

依托土乡劳动力“勤劳淳朴”的口碑,互助家政构建起“政府引导+市场主导+联盟支撑+群众参与”的发展模式。以“互助家政”劳务品牌为支点,撬动起县域经济转型与多民族共融共富的大格局,成为带动万人就业的“富民产业”,书写着乡村振兴与高质量发展的生动篇章。

高原文化代表性村落焕然一新

在互助土族自治县五十镇,有一个村庄叫班彦,班彦,在土族语的意思是“富裕、幸福的地方”。但在过去,有着8个社369户1396人、属半浅山半脑山区的班彦村,却有两个社400余人住在海拔2800米的山梁沟坡间,自然条件恶劣,发展受到严重制约,出行困难、用水困难、孩子上学也困难,生产生活极为不便。班彦村成为青海高原地区、西部地区、贫困地区的一个缩影。为了让群众脱贫,政府曾经想过许多办法:种植业结构调整,畜牧放养结合,基础设施改造等。

2016年8月,习近平总书记到班彦村考察。同年底,原本住在高海拔山区的两个社129户484人整体搬迁到了班彦新村,住上了新房。在新村,自来水工程、供电工程、排水工程、卫生厕所等基础设施配套工程也全部得到实施,过去“三难”的状况得到了彻底改变。2017年,互助县组织专家对班彦村进行了“脱贫会诊”,大家认为村里的海拔、地形地貌非常符合发展光伏产业。于是,当年年底,2兆瓦扶贫光伏电站在班彦村建成投产。村民们仅靠卖光伏电站的余电,每户就拿到了2500元的分红,乡亲们的收入一下子有了明显增加。

2025年8月上旬,记者走进班彦村,只见一排排整齐美观、富有土族特色的白墙青瓦的住房错落有致,村内道路平坦宽阔,太阳能路灯整齐排列,从村头一直连到山脚下。记者目力所及的,还有屋顶、路边、山坡上处处可见的蓝色光伏板,这些连绵成片的蓝色“鳞片”,在周遭皆是的青藏高原雄浑的土黄色中,宛如一片碧波荡漾的湖泊。而走近村民们的家园,屋里宽敞明亮,布局合理,装修温馨,水、电、气、网络全面覆盖,基础设施一应俱全。

据介绍,近年来班彦村因地制宜、改革创新,挖掘优势、精准施策,初步形成了以乡村旅游为引领,盘绣制作、酩馏酒酿造、光伏发电、特色养殖等致富产业多点开花、多元化产业深度融合发展的良好局面,打造出了一张“幸福班彦”的金名片。

2021年底,班彦村人均纯收入达到12300元,村集体经济累计达到145万元。班彦村通过与知名企业、非公党组织以及有意愿为班彦村发展助力献策的各行各业的党支部建立结对共建关系,共同推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。先后与25个支部建立了结对共建帮扶关系,为班彦村群众办实事92件。打造了“党恩惠泽,奋进班彦”主题教育感恩基地,综合运用观摩、讲授、体验等教学方法,展示班彦群众在党旗引领下决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的坚强决心,切实推动乡村振兴工作提质增效。如今,班彦村成立了村集体经济股份合作社、刺绣(盘绣)协会等村属企业机构,集中力量打造了红色旅游、盘绣制作、酩馏酒酿造、光伏发电、果蔬采摘、商铺租赁、农家乐、研学教育八大特色产业。盘绣园被全国妇联命名为“全国巾帼脱贫示范基地”,2.0MWp屋顶分布式光伏扶贫发电项目户均年收入2500元,持续获益20年,村集体经济收入达到256.5万元。

今天面貌焕然一新的班彦村已经成为青海民族文化、高原文化的代表性村落。2021年2月,党中央、国务院授予班彦村“全国脱贫攻坚楷模”称号;近年来,班彦村先后被评为全国乡村旅游重点村、中国美丽休闲乡村、国家森林乡村、中国少数民族特色村寨、第八批全国民主法治示范村、青海省红色旅游经典景区、省级乡村振兴战略示范村、乡村旅游重点村等荣誉。2024年9月,班彦村成为青海省首个由权威机构认证的碳中和达标“零碳村”。

“一碗拉面”续写新故事

2025年1月16日,海东市化隆回族自治县举行了一个别开生面的揭牌仪式——青海青拉海外运营中心服务有限公司揭牌成立,这标志着青海拉面产业又添了一个走向国际化的新平台。

许多年前,人们在北京、上海、广州等大城市,甚至包括青海省会西宁的很多街道,看到的挂着“兰州牛肉面”牌子的面馆,其实,有很多是化隆人开的。化隆,是当之无愧的“拉面之乡”。

化隆是1986年国务院确定的全国少数民族贫困县之一,2001年被国务院确定为国家扶贫开发工作重点县,当时全县农民生活比较困难,贫困人口量大面广。20世纪80年代初,改革开放给世代被束缚在贫瘠土地上的化隆农民松了绑。有一个姓韩的化隆人到福建厦门开了厦门“第一家拉面馆”,他也成为青海拉面第一人。他创业成功的事迹传遍十里八乡,成了亲朋好友、左邻右舍效仿的样板。稍后,150多名受他培养的回、汉、藏、撒拉等各族学员把化隆拉面店开到了全国各地。

依托“亲邻相帮”的互助模式起步,经过三代人的努力,化隆拉面已实现从“走出去”到“走进去”再到“走上去”的跨越。截至目前,全国化隆籍拉面店已达20184家,从业人员11.3万人,覆盖全国337个城市及16个国家,其中省外经营10年以上的拉面店2040家,5年以上的有9009家。2024年,拉面产业年产值突破135亿元,鼎盛期经营性收入达140亿元,成为县域经济的核心支柱之一。化隆被国家有关部门确定为结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业全国90个试点县之一。

一碗面拉出了好“钱”景,在新时代续写出了新故事。从最初的“一碗面”到如今的拉面产业化,从“单打独斗”转型向“抱团发展”,由“单一业务”转变为“全链条汇聚”。如今的化隆拉面已成长为带动县域经济发展、促进群众增收致富、乡村振兴的“大棋局”,助力民族团结的“大产业”。“拉面经济”已经形成了全球最大的拉面产业群,产业规模的持续扩张推动了业态的更加多元,形成了五大餐饮产业群:以“高原姑娘”为代表的万家清真拉面店,以“哇燕藏餐”为代表的千家藏餐馆,以“青谱”为代表的千家大众拉面店,以“中发源”为代表的百家高档餐饮店,以“海尼尔”为代表的近百家国外拉面店。同时,拉面产业也带动形成了从食材种植、养殖、加工到物流配送、餐饮服务的全产业链雏形,为县域经济高质量发展注入了强劲动力。

“亲帮亲、邻帮邻”,高原之上的这种传承模式,让化隆人的拉面店还开到了日本、泰国、美国、澳大利亚等16个国家,青海拉面正香飘四海。目前,化隆县正积极把握共建“一带一路”带来的机遇,实施更加强劲的“出海计划”,已在海外设立了埃及开罗、沙特吉达、英国伦敦、摩洛哥卡萨布兰卡、澳大利亚珀斯、吉尔吉斯斯坦比什凯克6个联络点,并计划未来在西亚、中亚、东南亚、中东、北非等数十个地区助力青海拉面扎根,为进入欧美市场打牢根基。今年1月成立的青海青拉海外运营中心服务有限公司还将通过有偿开展拉面技术、对应国语言、外交礼仪、民族禁忌、注意事项、安全措施、应急求助以及国家安全等方面的培训,出具劳务输出证明,帮助申办签证等,为化隆拉面人、青海拉面人走出国门提供全方位的服务保障,推动拉面产业实现更高质量的发展:规模化、标准化、国际化,化隆拉面人——正在努力前行。

挖掘古驿文化打造特色旅游

文化,是永恒的话题。乡愁,是绵延的记忆。在距西宁30公里的地方,有一个平安驿“袁家村”。平安驿“袁家村”是一个融合陕西模式与多民族风情,充分挖掘平安古驿丰富的历史文化、青海悠久的河湟文化、祈福文化和当地醇厚的人文资源,以湟水河生态为基地,以富硒科技为依托,河湟文化为核心,康养驿站、旅居驿站为两翼支撑,以创造新生活方式为目的的三产融合发展文旅综合体。该项目自2018年建成投入运营以来,吸引着八方游客。仅2025年1—7月,就接待游客140.84万人,同比增长44.19%,实现旅游收入2116.36万元,同比增长44.43%。

刘越山 / 摄

据了解,“袁家村”自开业以来,累计接待游客突破约200万人次,直接或间接带动当地就业2000余人,已成为“农业+旅游,就地城镇化、精准扶贫”的典范项目,成为全省旅游热门“打卡地”,并荣获“中国最具民俗文化特色旅游目的地”称号。目前他们正努力推动该文旅项目成为文化创意产业的发展平台,“互联网+农业”的电商平台,自驾游游客休闲的驿站,河湟文化、青海民俗文化、特色美食的展示地。未来的“袁家村”将进一步强调农业与旅游的融合发展,助力就地城镇化和精准扶贫,为海东以及青海省文旅事业的发展注入力量。

为文旅事业发展注入力量的还有闻名遐迩的青绣。在互助县青绣(盘绣)产业基地,记者看到了细致精美的青绣服饰。青绣以它风格质朴、品类丰富、技艺繁琐、色彩艳丽的特点成为青海妇女世代传承的民间手工艺,更因其别具一格的文化特色入选了非物质文化遗产名录。它不仅是针线穿梭的手工艺术,更是承载高原民族历史记忆与审美精神的活态传承。

互助青绣(盘绣)产业基地于2024年8月全面完工并投入运营,总占地面积20亩,建筑面积5845平方米,是集非遗体验、文化展示、人才培训、产品加工、市场运营、数字商务、团队研学于一体的服务基地,也是青海省规模最大、功能最全的青绣类产业基地。目前,全县盘绣制作企业(工坊)44家,国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地1家,省级青绣类工坊6家,代表性传承人71名。

国家级非遗热贡艺术需求升温

唐卡是藏民族文化中极具特色的一项民族艺术,有着悠久的历史和独特的文化价值。黄南藏族自治州同仁市是唐卡艺术的中心,也是中华优秀传统文化热贡艺术的发源地。行走在同仁境内,随处可见熠熠生辉的寺院金顶以及在村舍间耀眼夺目的白色佛塔,目力所及,皆见藏传佛教已深深融入这片土地以及在这片土地上生活的人们。在同仁所辖的隆务镇的街道两旁,也处处可见“唐卡画室”的招牌。

在同仁隆务镇河谷深处的吾屯下庄村,有一个青海最大的画院,也是全国最大的唐卡画院——热贡龙树画苑,画苑总占地面积9700㎡,现有职员226人,其中,拥有全国劳动模范、全国道德模范、中国工艺美术大师、省级工艺美术大师、省级非遗代表性传承人等8人,优秀民间艺人43人,学员170人。

刘越山 / 摄

龙树画苑负责人完德尖措向记者介绍,建成于2013年10月的龙树画苑,从最早的一家民间培训机构已经实现了今日的华丽蜕变。目前拥有国家文化产业示范基地、国家级非遗扶贫就业工坊、同仁市乡村振兴帮扶车间、国家3A旅游景区等“金字招牌”。据他介绍,龙树画苑的前身是同仁吾屯雪域艺术中心,由他的两位叔叔扎西尖措、曲智创建,后随着规模扩大,于2013年扩建更名为现在的龙树画苑。近年来,龙树画苑充分发挥扶贫就业作用,辐射带动周边村庄和农户投身热贡文化产业,通过集中培训传授技艺、招收学徒等方式,每年培养绘画人才200余人,直接带动和辐射带动了2200多人从事热贡艺术产业,解决了500多家贫困户的温饱问题和再就业问题,更为重要的是,还为热贡唐卡产业发展奠定了人才基础。

据陪同记者采访的黄南州作家协会原副主席施建华介绍,完德尖措可不仅仅是现在画苑的负责人,而且他还是青海省工艺美术大师、国家级非物质文化遗产代表性项目热贡艺术州级非遗代表性传承人,获评过“全国劳动模范”“全国道德模范”。“他的两位叔叔也很厉害!”其中,扎西尖错是中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产代表性项目热贡艺术省级代表性传承人;曲智则是大国非遗工匠,也是省级非遗代表性传承人和省级工艺美术大师。

完德尖措告诉记者,龙树画苑近年来主要做好了三件事,即:把唐卡技艺传承好、在艺德方面把徒弟培养好、为唐卡找到更广阔的市场。

在龙树画苑,记者还巧遇了来自山东的青年画师范庆基。范庆基毕业于山东艺术学院油画专业,原本在山东一家动画公司工作,在一次制作藏族题材的动画片时来画苑采风,从此便对唐卡着了迷。之后他辞去了山东的职务,来到画苑拜师于扎西尖措、曲智两位大师门下。经过大师的培养和几年的艺术熏陶,范庆基目前已经成长为经验丰富的画师,曾先后参与五台山大显通寺等许多地方汉传佛教题材的艺术画作。而且,他还与一位土族姑娘仁青吉结成了连理,在同仁这里安了家。范庆基告诉记者,近年来热贡龙树画苑依托国家级非物质文化遗产热贡艺术,设立了“龙树画苑非遗+扶贫就业工坊”。工坊采用“公司+文化产业基地+非遗传承基地+乡村振兴帮扶车间”的经营模式,形成了一条完整的产业链。高级学徒能参与主体绘制和关键环节,学徒参与画布打磨、颜料加工、研磨金箔、学习草图、上色晕染、勾线描边等工序。而随着近些年国家对唐卡艺术支持力度不断加大,高端消费客群对作品文化内涵与艺术价值的追求也在同步升温,加之龙树画苑名声越来越响,画苑的经济效益也在不断提升,在上海、广东以及东南亚国家受到欢迎,有不少寺庙或个人藏家还选择在龙树画苑,定制唐卡作品。

唐卡“同心圆”歌颂民族大团结

籍贯江南、出生在黄南州的施建华,因为工作的关系,对龙树画苑十分熟悉。她告诉记者,为了将唐卡推向更广阔的市场,完德尖措多次前往北京、上海、深圳、太原、青岛等国内各地和海外,积极参加国内外展会和文化交流活动,推动热贡唐卡艺术在国内外市场的文化传播。据介绍,龙树画苑目前通过“非遗+旅游”的方式,设计了能够随身佩戴的小唐卡,把画作变成具有当地文化特色的旅游商品,深受国内外游客喜爱。

完德尖措告诉记者,目前他们正在制作一幅“青海民族团结同心圆”的唐卡,画面主要表达青海重要的故事,包括:古道流芳文成公主雕像、藏牧民迎接红军到草原、修建青藏铁路、玉树抗震救灾、支教人员教学等,也有习近平总书记考察过的互助县班彦村,果洛藏贡麻村,果洛西宁民族中学,西宁市城西区文亭巷社区等。同时也有青海的汉族、藏族、土族、回族、撒拉族、蒙古族等在青海湖边举旗合影等场景,这些故事都在一个圆圈里,以石榴花相包裹,寓意多民族的团结就像石榴籽那样紧紧抱在一起。

据他介绍,同心圆高1.2米,宽2.6米,由大国非遗工匠、全国乡村工匠名师、青海省工艺美术大师、省级非遗代表性传承人、青海省美协副主席曲智院长绘制,整幅唐卡需要耗时4个月时间,预计在9月中旬完成,向国庆献上一份厚礼。

将古老技艺和时代的发展保持同频共振,将充满多彩艺术魅力和深厚文化底蕴的热贡艺术发扬光大,龙树画苑正努力为雪域高原、为文化强国注入蓬勃力量。