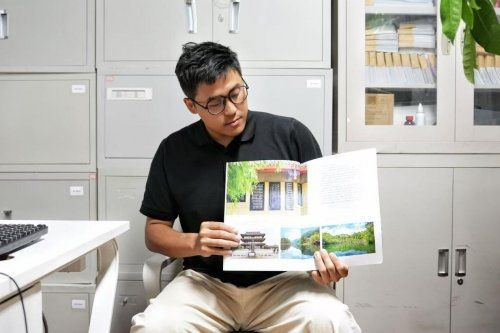

2023年1月至今,苏瀚韬为《美丽中国》杂志供稿30篇,其中旅行地理的文章包括吐鲁番、藏传佛教名山、皖南古村落、潮汕、大理、锡林郭勒盟、婺源、桂林、大连、伊犁河谷、佛光寺、色达、南京、长白山、南靖土楼、苗岭苗寨、漠河、慕士塔格、桃源沅江、甘南等地区或城市。与传统的地理文章不同的是,苏瀚韬并没有去着重描绘旅行中的美食或是交通,或是深度写地质和地理特征,更多的是与读者分享旅途中对世界的认识、对生命的理解和自身的成长。

苏瀚韬和他在《美丽中国》杂志中刊发的文章

在苏瀚韬刊发的文章中,他尝试用不同的手法去表达创作,同时作品内容非常丰富。文章中他没有大篇幅去介绍当地的地貌和生态,而是从眼前的风光、发生的故事,谈到对生命的理解,再谈到他所认知的世界。讲述的过程中,会涉及地理、历史、文学、哲学及引用宗教文献等内容。

但我们也能在其中发现具有鲜明个性的写作风格,比如在创作中,他常常通过不同情感之间的辩证关系,来阐述对自我内心认识的过程。再者,他也善于用营造意境的方式,去塑造一个宏大的“世界”。再者,他的作品中无一例外拥有一个浪漫主义的内核,去解读人类多样、复杂的情感。

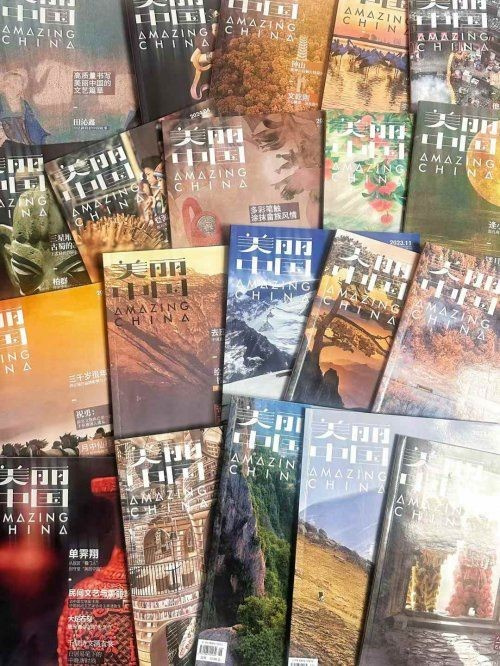

中国文联出版社《美丽中国》杂志

一、从辩证,到了解自己,再到了解世界

我们熟知的旅行札记、地理文章,大多是通过客观世界反馈内心的感受,是从感知世界到进入内心的过程。而苏瀚韬的文章有一个鲜明的特点,那就是无论怎样描述眼前的风光、地理地貌和时代变迁,他常常通过内心反复地辩证挖掘到的描述对象具有“生命力”的内核,进而阐述他的世界观。在苏瀚韬的文章中,往往涉及三类辩题:关于认识世界的方式、生命的形态、自由的形态。

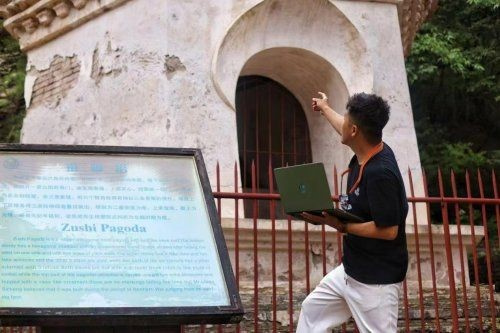

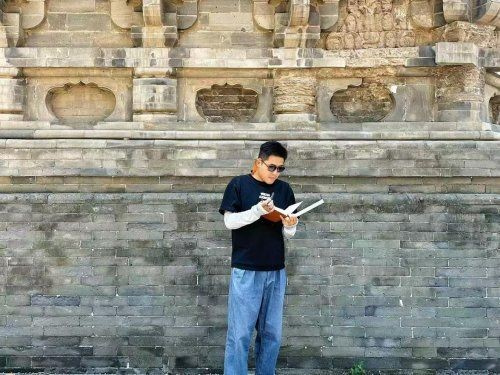

苏瀚韬在山西忻州佛光寺调研

01 认识世界是顿悟还是渐悟

在《伊犁:此后你爱上了远赴大海的风》一文中,苏瀚韬先描绘了那拉提在广阔的视角下如天境一般庄严宁静,又描绘了会心聆听周遭时,云飘动、马吃草、昆虫爬动、雨水渗入土地等汇聚成塔吾萨尼的声音。在这样的辩证中他看到了一个新的世界:“无数的太阳系组成银河,无数的银河组成宇宙,但眼前的大山遥不可及,这就是你能见到最大的世界。”

在《他循着山顶的金光走去》一文中,苏瀚韬用藏族人多吉的视角描绘贡嘎雪山、稻城亚丁、梅里雪山、冈仁波齐、珠穆朗玛峰。多吉从少年时向往神山、青年时日夜奔赴,到壮年时自我怀疑、中年时栖息停顿,最后在珠峰山脚下老去。最后苏瀚韬写道:“千年来多少戏剧、歌曲、诗歌鼓动着一代又一代人走向高山,但多吉终其一生未能走向珠穆朗玛,他轻轻垒砌一块石头在嘛呢堆上,他幻想着寄美好的期望于夕阳下的雄鹰,循着那山顶的金光飞去。那一刻,他触摸到凛冽的风、冰冷的雨雪,也有温暖的阳光,他看到俯瞰群山的盛况,这与他所见到的山都不一样,这便是他的一生,正如活佛所言:我即是山,山即是我。”

显然,从上面两篇文章中,除了文章自身的思辨,也能看出苏瀚韬的思考。在《伊犁》那篇文章中,“无声”与“有声”结合成一个新的世界,那一刻,他发现世界以一种新的形态在眼前出现;在关于藏传佛教名山的文章中,多吉不断地感悟,最终他发现,当人们见到那个“美好”的形态时,难忘的感知在旅途中而非终点。所以,无论是《伊犁》的“顿悟”还是多吉的“渐悟”,苏瀚韬在文章内、外均有思辨,而他的目的不是得到某个结果,而是向读者展示思辨过程中一种宏大的世界观、更为丰富的视角。

苏瀚韬的生活照

02 生命是抽象的还是具体的

再观《阿尔泰山的冬天:冰雪间雷神与火神剧烈的淬炼》和《桂林山水:春江水消匿了你沉默的哀愁》这两篇文章的对比,苏瀚韬都聚焦探索人的“生命”。 生命在我们生活中是看不见的,但又客观真实存在,在这两篇文章中,苏瀚韬描绘了两种不同的生命形态:

《阿尔泰山》一文中苏瀚韬这样写:“你没有见过阿尔泰山,便无法和我探讨生命的意义。因为这是我们见过的不同的世界,我们之间不在于相信真理与崇拜权贵的不同,只是我更加热爱这个世界最极致的完美:健硕的肌肉、宽阔的胸襟、发热的梦想和⼀颗年轻的心。任何微⼩的裂痕,任何谦虚和含蓄,任何不完美、不纯粹、不直率的都不该是我们面对世界的态度。”

在《桂林》一文中,生命的形态则表现为:“当你不理解生命时,你是苦恼的;你理解生命后,你是欣喜的。你回忆起在漓江春波流淌过的地方、在山歌旋律远处的地方,你随处可以见到盎然的春意和奔跑的少年,于是你收回你的问题,等待温暖的春风抚平你脸上的皱纹。也许每个人看待事物的角度是不同的,但在你看来这是生命的本真,是它唯一的解释——塑造真实的自己、塑造美丽的自己。”

对比苏瀚韬描绘的生命形态,我们可以看出《阿尔泰山》一文中他描绘生命的形态是具体的,即当提到具体的生命形态时,生命的力量在于可以通过精神驾驭肉体;《桂林》一文中他描绘生命的形态是抽象的,即人往往与“生命”融为⼀体。

苏瀚韬在中国政法大学做课题汇报

03 自由是体会到的还是想到的

最后我们再对比《色达:你回到了没有围栏的理想国》和《大理:你在云端俯视这个世界》两篇文章,这两篇文章表达的内容都很丰富,但是他们都提到了一个概念——自由。

《色达》在提到自由的概念时,自由是看到的或是切身体会到的自由:“这里包容着汉、藏、男、女,不同民族、不同性别的信徒,在这座城里,你看到的不只是金碧辉煌的殿堂和佛像,更多的是大家在这座城里生活的细节,一边堆着玛尼堆蹒跚走着的老人、奔跑嬉戏的小沙弥、买菜煮饭的堪布、聊着家常的觉姆……其实这里与世俗世界没有太大的差异,佛教讲究“缘”,每个人选择了自己的生活方式,也可能这种生活方式冥冥之中选择了这个人。

与之不同的是《大理》一文中,自由是被作者想象到的,即便作者身处禁锢,只要心是自由的,即人是自由的:“苏轼说:知不可乎骤得,托遗响于悲风。你分不清是从梦里的伊甸来到这山海间,还是从忽恍的梦境清醒。你早就知道,你终会回到高楼大厦中拔出宝剑与恶龙战斗。你也早就明白美丽的山海和流浪人开的酒吧,这种置身形骸的浪漫不过是麻木生活中让你进入幻觉的酒精,但你渴求漫长的人生里只要一次就好,唤醒你对生活美好的眷恋,最后再去用余生救赎……大理之行是一场狂欢放纵的盛宴,也是一场前往彼岸世界的摆渡修行。”

看到的自由:生命以其与众不同,自然的形态出现;想到的自由:往往是人生中所缺失的。虽然苏瀚韬定义了不同的自由的概念,但与上面一致的是,苏瀚韬并没有通过否定其中一项来印证另一项,而是将文章的核心向“美”的概念上靠拢,既可以理解为不同的地方他发现了区别于地质、地貌不同的美,也可以理解为他“审”到不同形态的美,并将他们描述出来。

二、相比于文字的修辞,更重视意境的营造

在《南靖土楼:融入闽越山岭中的小家与大家》一文中,苏瀚韬提到《边城》《额尔古纳河右岸》《我的阿勒泰》这些作品的作者创作它们时,并没有离开过他们的家乡生活,但作品依旧构建了一个宏大的世界观。从另一个角度来看上文提到的“了解自己开始,了解这个世界”这一话题,看得出苏瀚韬创作这些地理旅游文章的初衷是构建一种人与自然、人与“神明”的联系,将人的内心作为认知世界的起点,而不是用对局部环境的认知填补我们的内心。

如何去表达宏大的世界观?苏瀚韬的回答——通过意境。意境就要求文章跳出眼前的局部景观、短暂的心理感受和简单的喜怒哀乐,去描绘更广阔的视野、更持久的心境和更复杂的情绪。上述的辩证是其中的一种手法,环境的营造也是一种手法,除了这些手法之外,更重要的在于作者本人对事物确实能够有超越“眼前”和“当时”本身的更深刻的认知。

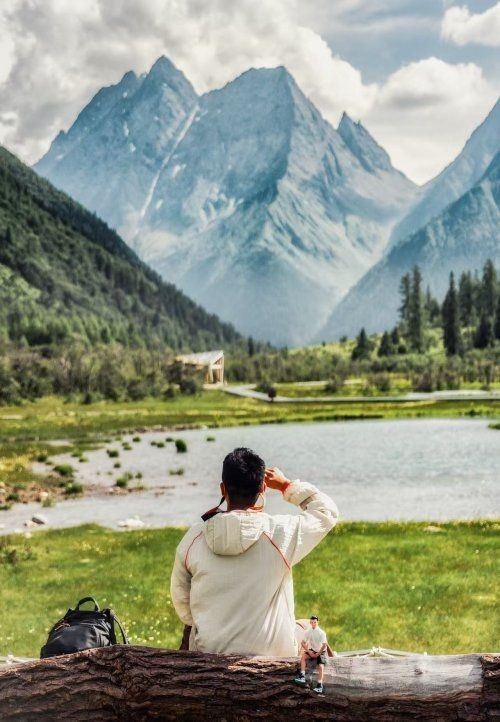

苏瀚韬在四川省阿坝羌族藏族自治州做调研

在描写皖南古村落前,苏瀚韬特意研究了宣纸、歙墨、徽派建筑、新安文化等内容,但要完整地把旅途复刻出来,就不能很具象地去写,因为这里面的任何一项,都没有办法通过一篇简短的杂志文章阐述完整,并且聚焦于细节又过于狭隘,所以作者在完成《皖南的一夜是枯燥人生告别难忘的永恒》这篇文章时,将视角凝聚在笔墨江南、烟雨晚霞所构建的意境之中,苏瀚韬用“沸腾的晚霞熔掉粉色的墙”“宝藏是片刻而非永恒”“泥土的香漆画在如玉的肌肤上”“他会写信寄来徽州的雪”“向晚的歌,作别的雨”五个章节完成了这篇文章,在文章结尾,他这样写道:

“都说中国的美是含蓄的,中国人的爱也是含蓄的,但你更希望,他能一下子就喜欢你,你不会沉默,也不会含蓄。不会等到雨停歇、酒喝完,不会等到烟霞散了、歌罢了。这层薄薄的纸、白色的墙、沸腾的烟霞,烧铸着你如火球一样滚烫的心。然而你打江南里来,你打江南里走过,重重复重重,重重已不再,你再来时依旧是这里的墙、这里的瓦,但不再有这里的灯、这里的床,你的跋涉和真心成为了你一生中纸墨江南最美好的镌刻。”

文章结尾并没有用一个“概念”或是一个“答案”总结或评价皖南村落,即便是作为一篇文学作品,苏瀚韬也没有用一种单一的情感总结皖南之行,而是通过一个女生的视角,将皖南村落与人类情感相通的含情脉脉的状态、沉默而真挚的爱表达出来。这个结尾,他没有说一句具体的皖南,却把皖南总结得一览无余,这是他对意境的营造,也是他塑造的“世界”。

苏瀚韬表达意境的方式有很多种,有时是用环境渲染复杂的情绪,有时是用一段独特的心理状态来强化“背景”。在《歌声回荡在交河烂漫的星空静的土地》中他是这样描写军士们在丝路战争之中的愁苦与无奈:“他在轰鸣的炮火中喝着用珍宝换来的美酒, 也许明日我将死去,但世界的愁苦不在于我,在于那个还未放歌的时代。”

后者所提到的与前者有一致之处,即苏瀚韬并没有直接描写眼下的景观。不同之处在于,前者如同一支交响,十几种弦乐、管乐、打击乐交织在一起,你需要识别每一个乐器的旋律与和弦,又可以感受到整首交响的澎湃;而后者创造了如“生命”“时间”这样的概念,它们客观存在,却让读者无法直接“触摸”。而读者所需要思考的是苏瀚韬的文章在生动表达眼前的客观事物?还是用自己的观念解读眼前的风光?而毋庸置疑的是,他真正通过塑造了一个“世界”。

三、澎湃的生命力永远是文章永不褪色的绚烂内核

苏瀚韬文章的情感是丰富多彩的,但是无论快乐、悲伤、释怀、感恩,文字之间总会让人感受到苏瀚韬所展示澎湃的生命力,一种勇往直前、舍我其谁去体验生命、去改变世界的张力。

在《婺源:燎尽岁月得见的繁华》中在写到哀伤时:“你也可以想象到自己的人生,也许是一个乏味的轨迹,若是这样,当走上创造的独属于自我的幸福生活路上时,便不再顾忌未来是孤岛或是围城,那都将是全新的世界。”

在《伊犁:此后你爱上了远赴大海的风》一文写到遗憾时:“你用最后一页纸写下了诗章,纸还会有的,诗章也还会有的,你总想送给赞哈尔一些东西,与其说是华美的文辞,不如说是你看到的伊犁就是他。你也会回到城市里去讲伊犁的故事,你会讲到他,可是他是雄伟山峰的绝笔,他是广阔草原的边际,你知道不会有人在旅行中遇到他,但你又不得不讲,因为这才是完整的伊犁,所有的遗憾,在这一刻变成了无法超越的完美。”

苏瀚韬从不避讳消极的情绪,在他的文章中,他将哀伤和遗憾,写成了让人饱含热泪、绚烂无比的人生“组件”。

苏瀚韬在河北省涿州市做调研

除了积极乐观的“理解之美”中,澎湃的生命力体现在上文中提到的他用文学创造了宏大的世界观,在他的文学中无论是人、神、自然,作为具有思想意识的个体都充满着令人向往的旺盛生命力。在《漠河:你在等一个极光绽放的夏日午夜出发》的结尾中,他通过几个画面和一个话题既营造了一个与众不同的理想世界,又营造了一个令人向往、勃勃生机的状态:“北极村里,华灯淹没了由它升起的夜幕,诗歌就写到这了,因为夜晚就这么长,因为世界就这么大;可是诗歌没有写完,因为你要描绘的生命观,不是一个狭隘的情感桥段,你看到阳光如子弹一颗一颗穿过树荫打到大地上,你看到春日融化的河水从七彩斑驳变得激昂澎湃,你看到山雀停在麋鹿的巨大角上栖息,在这片广阔富饶的土地上,所有的生命独立生长又相互依偎,无数种自由的形态构成了一个更为庞大的自然体——大兴安岭。

“我也想问问你,你20岁的时候喜欢什么样的生活呢?你喜欢现在的你吗?你说八个月的雪季没有淹没你的梦想,所以你在等一个极光绽放的夏日午夜出发,你也想像极光一样,狂热一下、发疯一下,但你又说,漂泊四海是别人讲述的自由,留在这里才是你的自由。”

当然,在苏瀚韬的文章中,还有一种热爱是发自于人性本身的,是本能的,没有理由,毫无保留的,在《甘南:群山在等一场没有预兆的倾盆大雨》一文中,他写到了措美峰和一个藏族女孩发自心底的爱:“措美峰是无声的,但我知道它是爱我的,就像我爱措美峰一样,我没有想占有措美峰,相反我的一切都是它的,不仅是我生命里的日子、我名字的由来,还有我死后的归宿。他以无言的巍峨与恒久的寂静给予了我们存在的重量。其实,你足够美丽就是一种爱、一种给予:自由给予你理想,自信给予你勇敢,自爱给予你关怀。你和措美峰一样,你让我崇拜,这不是我的爱,这是你的爱。”

苏瀚韬的文章是富有生命力的,这种生命力源自他豁达的心态和丰富的人生哲学,“热爱”作为 内核如同一轮太阳,创造了风暴、彩虹、烈日、冰雪等奇妙的景象,而苏瀚韬没有偏爱“晴朗”而贬低“阴霾”,他为所有的景象都定义了不同的美的含义。

四、新时代需要“有为”的文字

“宽阔的大道直通蓝天,赞颂弦子依旧响彻掩于悬壁之沿的茶马古道;飞驰的吉普穿梭于群山之间,朝圣的人依旧用脚步丈量彼岸世界的距离。从聂赤赞普到格萨尔王、从松赞干布到唐东杰布,广袤的时空之间燃烧不息高原藏族崇拜太阳的熊熊烈火。

“淳朴的信仰映照着清澈的蓝天,岁月更替未能改变这片世界上最美的星空。一千年来藏族人民用他们的生命赋予了这些大山的名字,也是他们对内心至圣至洁的美好追求。生活的迁徙、时代的变迁没有改变他们心中最虔诚的理想,对那山顶光芒的执着与向往。

“中国西南的这片崇山是这个星球的脊梁,是高原藏族的脊梁,也是中华民族的脊梁,圣山的光芒和不朽的英雄传说成为了荒芜心灵的摩天胜景,让一个民族面对困难时拥有着永恒的坚毅、勇敢、自我、唯真的人生哲学和精神力量!”

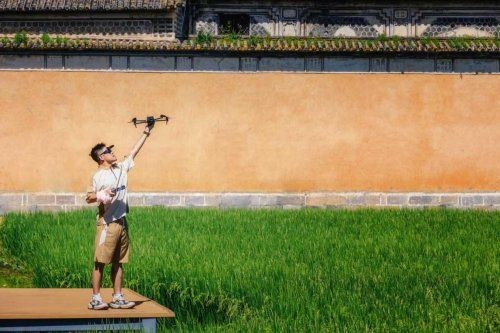

在云南大理航拍调研的苏瀚韬

这是《他循着山顶的金光走去》的结尾,苏瀚韬用多吉的一生和历代藏族先辈赋予神山的意义,传递了他的世界观、生命观,阅读的过程中读者能感受到苏瀚韬的文章像是20岁的年轻人一样,积极昂扬、充满活力;又能感受到文章像是一个老者从未放弃深度思考。“从了解自己开始,了解世界”并不是一句空洞的口号。浪漫主义精神,让纯粹的地理文字更为深刻,丰富的意境与真切的情感,让读者们看到苏瀚韬的文字不是在屋檐下完成的,而是写在广袤的天地之间。

要塑造一个怎样的世界?要体会一次怎样的人生?这些并不是一个离我们很远且很抽象的问题。当今社会,人们可能在文学中获得知识,但很少人能获得成长。在效率至上的数字丛林中,我们需要一种对内心的一种问候,浪漫主义精神——那种对理想的执着、对自然的敬畏、对情感的尊崇、对个体价值的坚信—— 不再是文学史上的一个陈旧标签,而应成为我们对抗时代精神贫瘠的重要武器。

在四川省甘孜藏族自治州调研的苏瀚韬

胸中有大义,心中有人民,肩上有责任,笔下才能有乾坤。文艺要进入时代,通过揭示时代问题,从而由“解释世界”走向“改变世界”。苏瀚韬的文学是一个巨大的“倡议”,他提倡人们在这个时代里,不去讨论人性,而探索本心的追求;不去计较得失,而奔向美好的理想;不去评价差异,而欣赏个性的可贵。人们并不需要顾虑前途的渺茫、世界的未知,而是真正地了解我们自己之后,再去了解世界,博爱、追求、尊重、勇敢永远来自于人们内心的力量。

我们既能在苏瀚韬的文章中看到他营造的宏大的世界,也能看到一种有责任、有信心、有力量的时代精神。这就是当前社会、当代文学所需要“敢为”文字、“有为”文字,是能够激起 人们心中自信、鼓励人们积极投身时代建设中的文字。